协和“4+4”录取名单查询风波:教育公平与信任的叩问

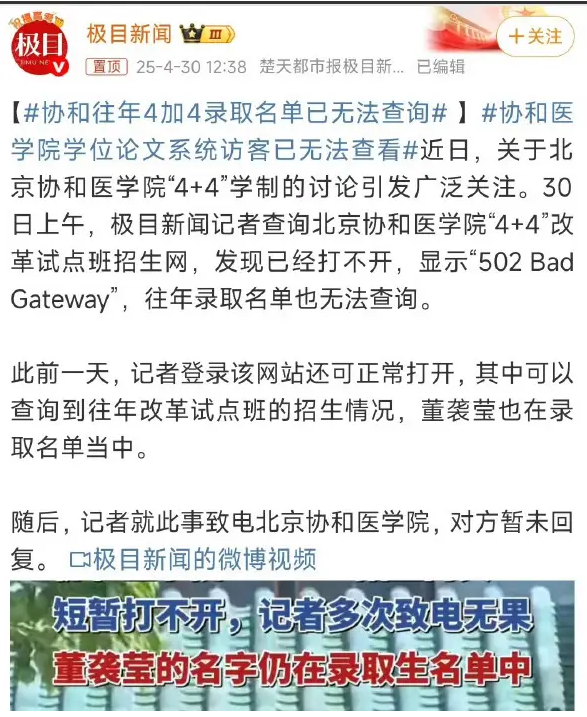

当 “协和往年 4+4 录取名单已无法查询” 的消息在舆论场中不胫而走,一句 “这可不兴查,容易查出事” 恰似一把锐利的手术刀,精准划开了公众对隐秘规则的焦虑。在信息时代本应公开透明的教育招生领域,这份名单的 “查无踪迹”,瞬间点燃了公众对教育公平性的质疑,更让人联想起职场生态中那些令人诟病的灰色地带 —— 央企体系内或隐或现的 “公子特权”“裙带关系”,以及面对问题时 “捂盖子、甩锅、保帽子” 的惯性操作,无一不刺痛着大众对公平正义的朴素期待。

教育公平作为社会公平的压舱石,承载着无数家庭改变命运的希望。协和医学院 “4+4” 项目,作为国内医学精英教育的标杆,其选拔机制本应接受全方位监督。如今录取名单的神秘 “消失”,不仅打破了公众对招生程序公正的信任,更撕开了教育领域信息不透明的隐患缺口。试想,当寒窗苦读的学子面对不公开的录取结果,当努力与能力在暗箱操作前失去评判价值,教育的神圣性将被侵蚀,社会流动的通道也将被悄然堵塞。

职场生态中的权力寻租现象同样令人堪忧。央企作为国民经济的中流砥柱,本应是公平竞争、唯才是举的典范。但 “谁的公子、谁的部下、谁的姨太太” 等调侃背后,是权力关系网对正常人才选拔机制的扭曲。这种畸形生态下,踏实肯干者被边缘化,投机钻营者却平步青云,不仅严重挫伤员工积极性,更阻碍企业创新发展,损害国家经济的健康肌理。

面对质疑与矛盾时,“捂盖子” 式的信息封锁、“甩锅” 式的责任推诿,本质上是对公众知情权与监督权的漠视。在互联网时代,任何试图掩盖真相的行为都如同在洪流中筑坝,看似暂时压制舆论,实则积蓄更大的信任危机。而依赖舆论倒逼问题解决的维权困境,更折射出相关部门主动作为意识的缺失与责任担当的缺位。

破解这些困局,需构建多维治理体系。在制度层面,要以 “公开为常态、不公开为例外” 为原则,完善招生、人事等关键领域的信息披露机制,让权力运行全程留痕、接受监督;在监督层面,需强化问责力度,对违规操作、滥用职权者形成 “露头就打” 的高压态势,杜绝法不责众的侥幸心理;在价值层面,则要重塑公平文化,让公平正义的理念渗透到社会治理的每一个角落,从根本上瓦解特权思维的生存土壤。

期待未来,我们无需再为 “不可见” 的名单焦虑,不必再依赖舆论施压推动问题解决。当每一份努力都能获得公正评价,当每一个岗位都能实现人尽其才,社会才能真正迈向公平有序的发展新境。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。