心相印客服“冥币补偿”风波:品牌危机中的傲慢与失控

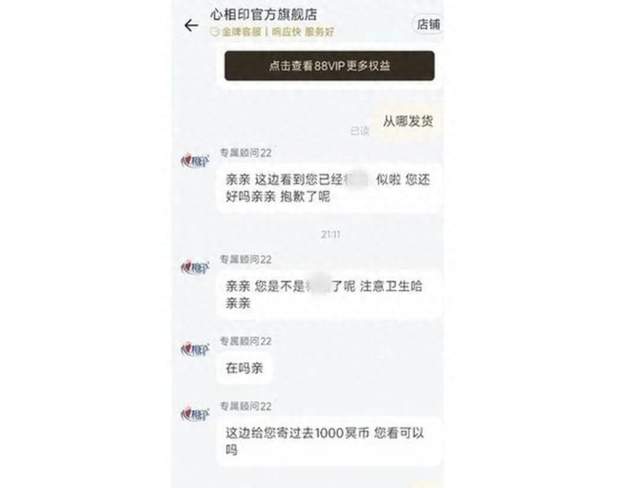

一则客服对话截图让国民纸巾品牌心相印陷入舆论漩涡。5月10日,有消费者曝光与心相印天猫旗舰店客服的聊天记录,对话中客服不仅嘲讽“有本事就去投诉”,更提出“补偿1000元冥币”,引发全网哗然。事件发酵24小时后,心相印回应“警方已立案”,但公众的怒火早已蔓延至直播间——这个曾以“家庭温情”为标签的品牌,正经历一场信任崩塌的连锁反应。

事件始于一位消费者对产品包装瑕疵的投诉。根据截图,客服最初回应称“补偿10元优惠券”,在消费者追问售后政策时,客服突然情绪失控:“我们客服经常这样回复,投诉成功过吗?”“补偿您冥币要不要?”更令人错愕的是,当消费者质问“冥币是给活人用的吗”,客服竟回复:“您不是想要钱吗?”

这种突破底线的对话,暴露出两个致命问题:

1. 客服培训形同虚设:作为年销售额超百亿的上市公司,基层客服竟能随意使用“冥币”等侮辱性词汇,可见内部服务规范严重缺失;

2. 投诉机制沦为摆设:客服嚣张表示“投诉也没用”,侧面印证消费者维权通道可能被刻意堵塞。

面对舆情,心相印的应对堪称“反面教材”:事件曝光12小时后,品牌方才在直播间轻描淡写“已关注”;5月11日对外宣称“警方立案”,却未就客服行为道歉;强调“个别员工行为”,闭口不谈管理漏洞。

这种“报警式公关”反而激起更大质疑——若真如品牌所言“警方介入”,为何不公布涉事客服处理结果?若确系员工个人行为,为何不立即开除以表态度?更讽刺的是,网友扒出去年同类事件:某消费者因投诉抽纸漏发赠品,被客服威胁“给你寄花圈”,当时心相印仅赔偿50元了事。

这场闹剧背后,是电商生态中长期存在的“客服霸权”:部分品牌将客服外包,用“临时工”降低成本,却忽视服务质量;平台投诉机制设计复杂,消费者往往因维权成本高而放弃;企业利用“最终解释权”条款,将售后承诺变成空头支票。

但新一代消费者已不再沉默。事件发酵后,大批网友涌入心相印直播间刷屏“冥币下单”,导致多场直播中断;天猫旗舰店评分从4.9暴跌至3.2,部分线下超市紧急撤下相关产品。这种反噬印证了一个事实:在社交媒体的放大镜下,任何对消费者的轻视都可能演变成品牌灾难。

心相印的“冥币门”绝非偶然,而是长期漠视消费者权益的必然结果。当客服把“投诉无用论”当作护身符,当企业用“已报警”代替真诚反省,伤害的不仅是品牌信誉,更是整个消费市场的信任基础。正如网友评论:“今天敢赔冥币,明天就敢烧真纸——这样的企业,谁还敢把‘安心相印’?”

这场危机给所有企业上了一课:在消费者主权时代,傲慢比质量缺陷更致命。若不能真正把用户当“人”而非“数据”,再柔软的纸巾,也擦不干自己捅出的娄子。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。