创作声明:本文非封建迷信,内容来源于网络,旨在修心明性,启迪智慧,请读者朋友注意辨别。

在古代中国,布施是积累福德的重要途径。

人们常常认为,通过慷慨捐赠财富、食物,甚至是修建佛塔、书写佛经,便能够得到无限的功德与福报。然而,这一切的传统观念,却在佛陀的教义中遭遇了严峻的挑战。

一、

故事发生在佛陀和他的弟子们讨论功德的真谛时。在《金刚经》第十九章中,佛陀与须菩提的对话,揭示了布施与福德之间的深刻关系。

佛陀提问:“若有人满三千大千世界,七宝以用不施,所得福德是否为多?”须菩提回答:“自然是很多了。”

然而,佛陀进一步点出了一个关键:即便是如此巨大的布施,所获得的福德也并非真实的、永恒的存在,而是因缘和合的产物。

这番话让人不禁深思:布施的福报,难道真如佛陀所言,不是固定的实体?如果布施得到的福德并不具备实质,究竟什么才是真正的功德?这些问题在当时的弟子中引起了强烈的讨论。

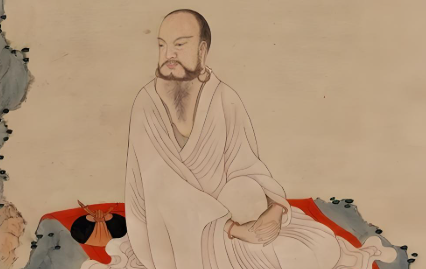

在一次深夜,梁武帝与达摩祖师的对话,更是让这一问题变得愈发扑朔迷离。梁武帝曾问达摩:“自我继位以来,修建佛塔,广泛布施,功德大不大?”

他本以为会听到赞美的言辞,但达摩却淡淡回应:“没有功德。”梁武帝困惑不解,继续追问:“那么,究竟什么才是功德?”

达摩的回答简洁而深刻:“真正的功德,是静至妙缘体智空寂。”

达摩祖师的话,引起了梁武帝的极大震惊。他以为自己通过布施积累的功德已经很大,却被告知这只是“人天小果”,并非真正的福报。

达摩的回答不仅让梁武帝感到困惑,也引发了对功德真正意义的深入思考。

而佛陀在《金刚经》中所提到的“因缘”与“空性”概念,正是对这种表面上的福德解释的进一步阐述。

佛陀指出,布施所获得的福德并非固定不变的实物,它只是一种因缘的产物,与人的行为、动机、心境密切相关。真正的福德,不能被外在的行为所束缚,而是源于内心的觉悟与智慧。

这种与世俗功德观念截然不同的看法,让弟子们开始反思:那么,究竟什么才是真正的功德?布施所带来的“福德”,又如何才能获得真正的升华?

这一切,似乎并不像我们所认知的那样简单,甚至远远超出了常人的理解。

随着梁武帝对达摩的问答,深刻的疑惑在他的心头萌生。他原本以为布施能积累巨大的福德,却被告知这不过是短暂的、表面的功德。

这一场对话,不仅没有让梁武帝得到满足的答案,反而将他带入了更深的迷雾中。他决定不再依赖世俗的观念,而是尝试理解达摩所说的“静至妙缘体智空寂”。

但这并非易事,梁武帝内心的动摇让他开始怀疑,自己的布施是否真的有意义,是否仍然停留在追求外在的福报,而非内在的觉悟。

二、

几个月后,梁武帝再次找到达摩,眼中充满了不解和困惑:“大师,我依然无法明白,布施的福德为何不是真实的?我所做的一切,难道都是徒劳?”

达摩静静地看着他,缓缓道出了布施的关键,让梁武帝忽然明白了自己为何没有功德。也让我们知道了,布施要怀着什么样的心境去布施,而不是一味地捐赠。达摩缓缓地说道:

“你所做的一切,若是有求之心,便是世俗的功德,无法超越生死轮回。真正的功德,是内心的无所求,是自觉觉他,而非依赖外界的形式。”

这番话如同一阵清风,吹拂在梁武帝的心头,但依旧无法完全清除他内心的迷惑。

就在梁武帝深陷困惑之时,一件发生在宫中的小事,引发了他内心的巨大波动。那天,一位乞丐来到皇宫门前,恳求施舍。梁武帝心生怜悯,立即下令赐予他黄金与食物。

但出人意料的是,乞丐接过施舍时,反而低头说道:“我并不需要这些金银,我需要的是心中的平安与宁静。”

这句话,让梁武帝深感震撼。他意识到,乞丐所说的并非空洞的言辞,而是触及到了他自己内心深处的焦虑与不安。

这一幕仿佛给了他启示,布施的真正意义,并非在于物质的给予,而是在于心灵的宽容与慈悲。

福德,并非通过外在的赠与与积累,而是内心的觉悟与清净,真正的布施,源于无私与无求。

这一顿悟,令梁武帝开始思考,自己所追求的“功德”是否真如他所想的那样实际与可见,或许它只是一个世俗的虚象,而真正的“功德”,是一种深沉的心灵觉醒。

然而,梁武帝的迷茫并没有因此消散。达摩所说的“智空寂”,究竟代表着什么?这种空寂是否意味着放弃一切追求?

如果真如达摩所说,福德并非通过外在行为积累而来,那么他是否应当放下所有的追求与施舍,彻底回归内心的清净?

这一连串的疑问,犹如一把沉重的锁链,束缚着梁武帝的心。

达摩的教导,是一种超越生死轮回的智慧,而这一智慧,能否帮助他走出困境,找到真正的自我觉悟,成为他内心追寻的终极答案?这一个问题,依然没有得到解答。

随着时间的流逝,梁武帝的困惑并没有随着日常事务的忙碌而消散,反而愈加深重。达摩所说的“智空寂”一词,犹如一块沉重的石碑,深深压在他的心头。

福德与功德的真正意义,究竟是什么?在几番辩论与思索后,梁武帝决定再次寻求达摩的指点,但这一次,他带着更为坚定的决心,期望能从达摩的智慧中找到解答。

某个清晨,梁武帝再次召见达摩。与之前的焦虑不同,这次他的眼神中多了一份沉静与自省。

“大师,您的教诲我已反复思考,然仍有一丝疑惑未解。若我所做的一切布施,最终只是世俗的功德,那我是否应当放下这些追求,完全无所求?”

达摩静静地凝视着梁武帝,片刻后,他开口:“布施与功德,在于心。若你心中求得回报,便只是人天小果,虽大却有限。

真正的功德,是不求回报的慈悲,是内心的觉悟,乃是无所住的空性,超越了生死与所有的欲望。”

这一番话,使梁武帝再次陷入沉思。达摩的意思显然是,所有世间的行为,无论多么伟大,若是带着目的与私心,都无法超越生死的束缚,最终只能停留在人天之果。真正的功德,是无私的,是没有执念的,而这种功德源于对空性与无常的彻底觉悟。

三、

这时,达摩接着说道:“正如‘金刚经’中所讲,布施的福德并非实有,它不过是因缘和合的现象。

你不能执着于福德的外在形式,福德只是无形的,它来自于无私的心境,而非外在的物质给予。”

达摩的这番话,终于让梁武帝恍然大悟。虽然他一直认为通过布施积累福德是积德行善的正道,但如今,他开始明白,真正的功德与福德,并非通过物质的捐赠来获得,而是通过内心的觉醒,去理解生命的无常与空性,去超越生死的界限。

正如《金刚经》所言,福德是无相的,是因缘和合的现象。梁武帝这时终于理解,自己所做的一切布施,若只是为了求得回报,那它所带来的福德不过是虚幻的。

真正的福德,无法用外在的物质行为来衡量,它来源于内心的觉悟与无私。

梁武帝感激地低下头,心中无比清明。他明白了达摩的教诲,心中的困惑终于得以解开。真正的功德,不是外在的布施和积累,而是在于内心的净化与觉悟。

当他最终放下所有的执着,达摩微微一笑,仿佛看到了梁武帝内心的觉醒。

在这段深刻的对话后,梁武帝开始重新审视自己所追求的一切。他意识到,布施虽是善行,但真正的功德,乃是无所住的空性,超越所有执着与欲望的心境。

只有通过内心的觉醒,去理解真正的空性,才能真正体悟到功德的深远意义。

达摩祖师的智慧,终于让梁武帝突破了生死轮回的束缚,找到了真正的自由与觉悟。

福德与功德的真正含义,超越了外在的物质行为,源自于内心的空寂与觉悟。无所求的布施,是最真实的功德,而这种觉悟,才是佛法最深刻的教义。

评论列表