考研二战专业课从130分跌至10分,考生难以接受,上海大学回应

在考研这条充满未知的旅程上,任何人都想凭借自己的努力,踢开命运的“门槛”。有些门看似关得紧,背后却藏着令人深思的故事。近日,一则关于考研成绩异常的新闻像一颗石子扔进了舆论的湖面,激起了层层涟漪。一名考研二战的女生,在一战专业课取得130分的基础上,二战同一门科目却只拿到了10分。这样的成绩落差,不仅让她本人震惊,也让无数网友开始质疑评分的公正性和透明度。

考研从“希望”到“失望”,中间隔着多少“看不见的风”?

这名女生的故事很简单,甚至可以说是考研路上常见的剧本。第一次考试没考上,她选择再来一年,抱着更大的信心和更明确的目标继续努力。她的专业课——艺术理论,一战时考了130分,证明了她在这个领域具有扎实的基础和不错的能力。二战的成绩却给了她一记重拳——10分。如果说一战是她的试水之作,那么二战就是她的全力以赴。可惜,等待她的却是几乎是零分的成绩,这样的反差让人不禁怀疑:到底是她退步了,还是评分出了问题?

拿到成绩的那一刻,她的反应和很多人一样:不敢相信自己的眼睛。

她是一个细致的考生,在考试结束后就对答案估分,认为自己至少能得到130分左右。可成绩公布后,她的信心瞬间被击碎。这个分数不仅让她与理想的学校失之交臂,更让她陷入了深深的困惑和怀疑。于是,她第一时间向学校申请了成绩复核,希望能找到错误的蛛丝马迹。复核结果却让她再次失望——“成绩无误”。

一次复核,是否真的能够消除所有疑虑?

根据上海大学的回应,这次考试的阅卷工作完全按照国家考试的保密要求进行,考生信息匿名处理,阅卷过程不存在换卷、压分等情况,每道题都有批改痕迹。这样的解释显然没能打消公众的疑虑。毕竟,10分和130分之间的落差,实在太大了,完全不像是正常发挥失常可以解释的范围。更重要的是,女生其他科目的成绩都表现得中规中矩,甚至有一定提升,唯独这一门专业课像是“掉进了无底洞”。

网友的质疑和讨论,揭开了更大的问题:我们是否真正相信“分数”这一评价体系?

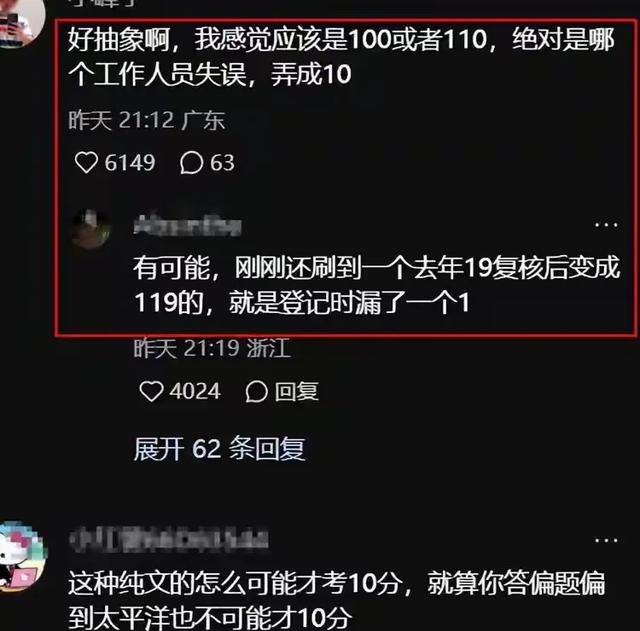

有人站在女生的角度表示同情,认为学校的评分体系可能存在漏洞,或者人为失误导致了这样的结果。一些网友更是搬出了过去类似的案例,比如某考生的分数从119分被录入为19分,最后复核才发现是工作人员的失误。这些前车之鉴让人不禁感慨:当分数决定命运的时候,任何一点偏差都可能带来毁灭性的后果。

当然,也有一些声音指向女生自身,认为她应该反思自己的备考过程,是否在复习上出现了疏漏。毕竟,考研是一场高度竞争的选拔,发挥失常并不罕见。可问题是,这样的“失常”是否合理?如果一个考生真的只考出了10分,那她其他科目的分数为何又能够保持在较高水平?这样的疑问,学校的回应显然没有给出令人信服的答案。

透明和公平,是重建信任的唯一途径。

其实,网友的质疑并非毫无道理。既然学校坚称阅卷和复核没有问题,那为何不能公开答题卡和评分细则?这一点,尤其在分数异常的情况下显得尤为重要。公开答题卡不仅能给当事考生一个明确的交代,也能让公众看到评分的严谨性,从而重建对考试公平性的信任。

类似的情况在考研中并不少见,尤其是主观题较多的专业课,评分的主观性一直备受争议。有人开玩笑说,主观题的分数就像一场“暗箱操作”的游戏,考生永远无法真正知道自己得分的依据。这种不透明的评分机制,实际上为公众的质疑埋下了隐患。

当“努力”被不明原因的分数埋没,它带来的不仅是失望,更是对公平的怀疑。

考研是无数人改变命运的途径之一,承载了太多考生和家庭的期待。每一分都关乎未来,每一分都来之不易。对于这样一场决定性考试,任何模糊和不透明都会放大考生的焦虑和不安。而一旦信任崩塌,整个评价体系也将变得岌岌可危。

那么,问题的解决之道在哪里?

或许,除了公开答题卡和评分细则,我们还需要更规范、更透明的评分机制。比如引入第三方监督,或者在复核过程中允许考生查看自己的答卷和评分记录。毕竟,分数不是一个简单的数字,而是考生辛苦付出的体现,它应该经得起任何质疑和审视。

对于这名女生来说,这次事件可能已经给她带来了不可挽回的损失。但对于整个考试体系来说,这却是一次反思的机会。我们需要用更公开、更公正的方式来评判每一位考生的努力,只有这样,才能让更多人相信:努力,是会有回报的。

对这件事,你怎么看?成绩的公正性和透明度是否让你感到安心?如果是你,面对这样的情况又会如何选择?期待你的分享和讨论!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。