肠治久安——从中医角度看结直肠癌的防治

一、结直肠癌概述

1. 定义与流行病学

结直肠癌是发生于结肠和直肠的恶性肿瘤,统称大肠癌,其发病率在全球范围内呈上升趋势。在我国,结直肠癌在男性恶性肿瘤死亡中居第五位,女性居第六位。好发部位为直肠及乙状结肠交界处(占60%以上),发病年龄集中于60-70岁,50岁以下患者不足20%。男女比例约为2:1。

2. 病因与高危因素

- 饮食因素:高脂肪、高蛋白、低纤维饮食与结直肠癌密切相关,此类饮食可刺激胆汁分泌并促进肠道厌氧菌生长,产生致癌物(如脱氧胆酸)。

- 遗传因素:约15%-25%的结直肠癌患者有家族史,部分与基因突变(如家族性腺瘤性息肉病)相关。

- 疾病因素:慢性炎症(如溃疡性结肠炎、克罗恩病)、肠息肉(尤其是腺瘤性息肉)可增加癌变风险。

- 其他因素:肥胖、缺乏运动、吸烟、酗酒及环境压力等也被视为诱因。

3. 临床表现

- 早期症状:排便习惯改变(次数增多或减少)、粪便带黏液或血丝(常被误诊为肠炎或痔疮)。

- 中晚期症状:腹痛、腹部肿块、贫血、消瘦、肠梗阻(如排便困难、粪便变细),晚期可能出现肝转移(黄疸、腹水)或远处转移症状。

4. 治疗策略

- 手术治疗:早期首选根治性切除(如内镜下黏膜切除术),晚期可行姑息手术缓解梗阻。

- 化疗与放疗:术后辅助化疗(如氟尿嘧啶)可降低复发风险;放疗多用于直肠癌术前缩小肿瘤或术后控制残留病灶。

- 靶向与免疫治疗:针对特定基因突变(如KRAS、BRAF)使用靶向药物;免疫治疗适用于PD-L1阳性或微卫星不稳定(MSI-H)患者。

- 中医辅助:通过中药(如参苓白术散)、针灸等改善放化疗副作用,提升免疫力。

5. 预防与筛查

- 饮食调整:减少红肉、加工食品摄入,增加膳食纤维(如蔬菜、全谷物)和维生素D。

- 高危人群管理:慢性肠炎、息肉患者需定期肠镜监测,必要时切除息肉。

- 生活方式:保持规律运动、控制体重、戒烟限酒。

6. 预后与注意事项

早期结直肠癌(如Dukes A期)5年生存率可达90%以上,而晚期(Dukes D期)预后较差。建议出现排便异常或家族史者及时就医,结合中西医手段全程管理,以提高生存质量。

二、中医防治结直肠癌

(一)、预防措施

1. 饮食调理

减少煎炸、熏烤、腌制及高脂高蛋白食物摄入,多食富含膳食纤维的蔬果(如马齿苋、薏米、木耳)。

推荐食疗方:赤小豆煲鸡、薏米粥等健脾利湿,绿豆粳米酿猪肠清肠解毒。

2. 生活习惯调整

3. 情志与体质调节

中医认为“万病始于肠”,主张疏肝解郁、保持心态平和,避免焦虑抑郁影响气机。

脾肾亏虚者可通过参苓白术散等方剂健脾固肾,增强正气。

4. 高危人群管理

慢性结肠炎、肠息肉患者需定期肠镜筛查,配合中药(如白花蛇舌草、败酱草)抑制息肉恶变。

(二)、中医治疗策略

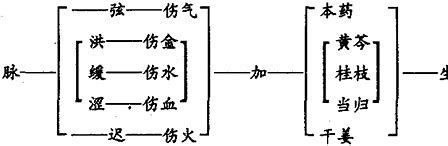

1. 辨证用药

湿热蕴结型:地榆槐角汤(地榆、槐角、黄芩)清热利湿。

气滞血瘀型:膈下逐瘀汤(归尾、桃仁、红花)活血化瘀。

脾肾亏虚型:参苓白术散合四神丸健脾补肾。

气血双亏型:八珍汤加减补益气血。

2. 术后及放化疗辅助

术后用贞芪扶正胶囊、参芪十一味颗粒等中成药提升免疫力,减少复发转移。

化疗期间配合中药(如复方苦参注射液)减轻恶心、骨髓抑制等毒副作用。

3. 外治法与综合疗法

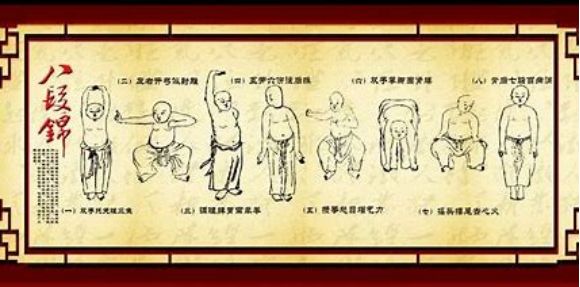

针灸刺激足三里、天枢等穴位,改善肠功能紊乱及疼痛。

推拿促进气血运行,缓解术后肠粘连。

4. 晚期患者姑息治疗

以扶正祛邪为原则,使用鸦胆子油乳、华蟾素口服液等控制肿瘤进展,延长生存期。

三、中西医结合优势

中医强调“未病先防,既病防变”,在结直肠癌全程管理中可发挥以下作用:

- 早期:通过体质调理降低癌变风险;

- 围手术期:加速康复,减少并发症;

- 晚期:协同放化疗增效减毒,改善生存质量。

建议患者至正规中医院辨证施治,结合肠镜等现代筛查手段,实现精准防治。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。