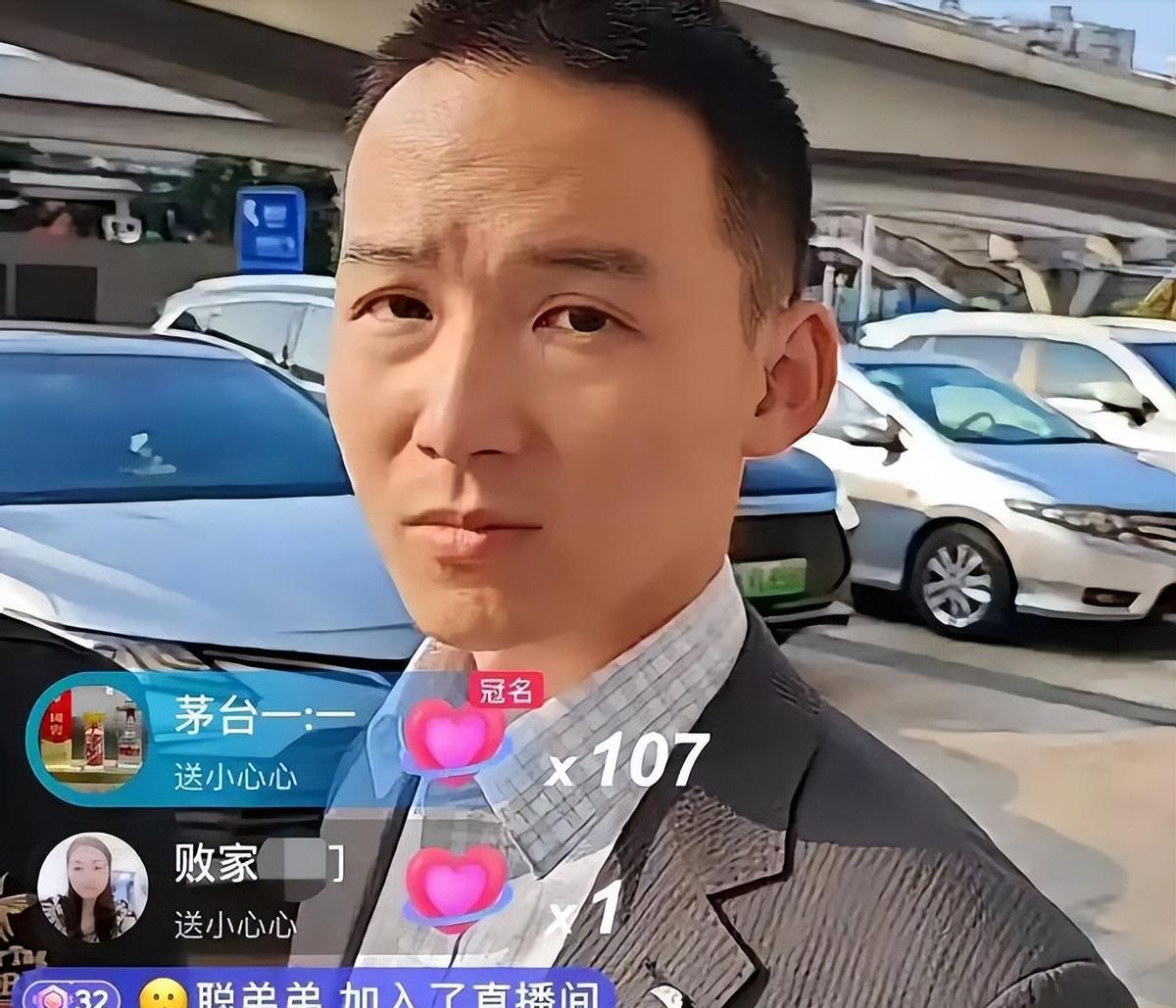

2024年3月27日的北京春日,谢岳对着镜头说出"准备直播带货"的决定时,评论区瞬间涌入上万条留言。这个曾经悬赏千万寻子的父亲可能没有想到,在找回儿子谢浩男的第10天,自己就站在了舆论风暴的中央。这场看似寻常的商业选择,正在撕开数字时代最隐秘的情感褶皱。

当孙海洋在2021年找回孙卓时,直播间里飘过的"恭喜"弹幕背后,藏着整个社会对失孤群体的集体情感投射。中国儿童少年基金会数据显示,我国每年仍有约7万名儿童失踪,找回率不足0.1%。这些冰冷的数字在谢岳们的故事里具象化为千万次转发、亿级播放量,最终凝结成当代互联网最特殊的流量形态。

山东大学传播学院2024年最新研究揭示:寻亲家庭账号的用户黏性是普通情感类账号的3.2倍,观众停留时长平均多出47秒。这串数据背后,是每个普通人代入式的心理剧场——我们既害怕成为故事里的失孤父母,又渴望见证现实版"王子复仇记"的圆满结局。

记得解清帅首次直播带货时,某运动品牌5分钟售罄2万双鞋的盛况吗?这不是简单的粉丝经济,而是观众用购物车投票的集体疗愈行为。就像心理咨询师李欣说的:"人们购买的不仅是商品,更是对美好结局的参与感。"

谢岳的50万现金敲门事件,像面照妖镜映出流量经济的魔幻现实。浙江大学数字经济研究院2023年报告显示,寻亲家庭转型带货的GMV转化率高达28%,远超行业平均的5%。这种数据反差,让"寻亲-流量-变现"的链条变得愈发清晰。

但商业逻辑对情感价值的解构远比想象中残酷。在谢浩男的抖音账号里,"今天见了二叔""陪妈妈逛超市"的日常vlog下,最高赞评论却是"准备什么时候带货?"这种看似戏谑的追问,实则是公众对情感真实性的集体焦虑。

心理学教授张明在《数字时代的情绪消费》中提出:当私人叙事成为公共消费品时,讲述者会不自觉地陷入"表演型真实"的困境。就像谢浩男必须每天更新日常来"维持希望",这种情感劳动正在重塑寻亲家庭的相处模式。

在舆论的狂风暴雨中,谢岳承诺将部分收益用于公益的声明,意外打开新的思考维度。中国慈善联合会数据显示,2023年直播公益捐赠总额突破80亿元,其中"故事型捐赠"占比达到37%。这意味着,商业变现未必是公益的对立面。

广东"宝贝回家"公益组织的创新实践或许能带来启发。他们培训寻亲家长开设"反拐知识小课堂",在直播中植入安防产品,既实现商业闭环,又将每场直播变成防拐科普现场。这种模式让公益传播效率提升400%,真正实现了流量向善。

但关键在于建立透明的监督机制。就像谢岳需要公开收支明细,公众需要看到"感动费"的具体流向。上海某MCN机构开发的"区块链公益追踪系统",让每笔打赏都能追溯至具体救助项目,或许能为这个困局提供技术解决方案。

当我们讨论谢岳该不该带货时,其实在思考更深层的问题:在算法主导的注意力经济中,私人伤痛该如何安放?中国人民大学社会学院的最新调研显示,82%的Z世代认为"围观寻亲故事"是他们参与社会议题的主要方式。

这种新型的情感连接,正在重塑社会支持的形态。就像谢浩男视频下的"云家人"们,他们不仅点赞转发,还会自发制作寻人海报、联络线索。这种分布式的情感协作,让每个观众都成为寻亲网络的神经元。

但危险也如影随形。北京互联网法院2023年处理的127起网络暴力案件中,有31%涉及对寻亲家庭的道德审判。当私人领域彻底公共化,我们需要建立新的数字伦理——既尊重讲述者的变现权利,也守护情感的原始纯粹。

站在北京国贸的玻璃幕墙前,谢浩男或许还在适应从天而降的富家公子身份。而千里之外,无数个"谢岳"正举起手机,在寻亲直播的镜头前练习着话术。这个充满张力的现实图景,恰是数字中国最鲜活的注脚。

当我们下次在直播间点击"购买"时,或许该问问自己:我们究竟在为什么买单?是商品本身,还是对圆满结局的执念?是参与公益的满足,还是窥私欲的变相满足?这个问题的答案,将决定流量经济与情感价值的最终走向。

此刻的谢岳父子,就像站在时代河流中的摆渡人。他们的每个选择都在重新定义商业与公益的边界,而我们都是这场社会实验的见证者与参与者。或许真正的解决方案,就藏在每个观众理性而不失温情的判断里。

评论列表