最高法自创新名词,网友请求全国人大审查

近年来,虚拟货币已成为资金跨境转移的主要犯罪工具,危害国家安全、破坏金融秩序,“十部委”早在2021年9月15日就联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。该《通知》指出,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,任何人不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务,任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。

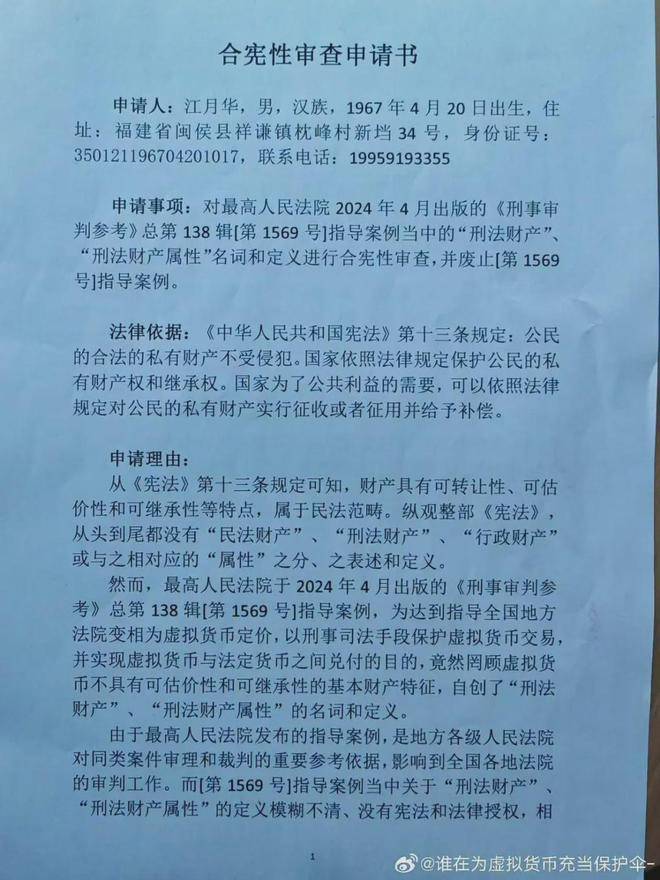

然而,最高法于2024年4月出版的《刑事审判参考》总第138辑[第1569号]指导案例,通过自创“刑法财产”、“刑法财产属性”名词和定义的方式,以刑事审判手段达到为虚拟货币定价,保护虚拟货币交易,并实现虚拟货币与法定货币之间兑付的目的。

我国宪法第十三条规定:公民的合法的私有财产不受侵犯。国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

从该条文可知,财产具有可转让性、可估价性和可继承性等特点,属于民法范畴。纵观整部《宪法》,从头到尾都没有“民法财产”、“刑法财产”、“行政财产”或与之相对应的“属性”之分、之表述和定义。

而[第1569号]指导案例,竟然罔顾虚拟货币不具有可估价性和可继承性的基本财产特征,自创“刑法财产”、“刑法财产属性”名词和定义,以此将虚拟货币说成是“财产”,进而对其进行定价,变相保护虚拟货币的交易兑付。

由于最高法发布的指导案例,是地方各级人民法院对同类案件审理和裁判的重要参考依据,影响到全国各地法院的审判工作。而[第1569号]指导案例当中关于“刑法财产”、“刑法财产属性”的定义模糊不清、没有宪法和法律授权,相关办案人员对该名词难以理解、尺度难以把握。目前,[第1569号]指导案例已给多地法院的案件审理工作带来困惑和混乱,造成法律实施的不统一、不一致,直接影响到社会安定稳定。

据媒体报道,虚拟货币成为资金跨境转移的主要犯罪工具是不争的事实。2023年延边经侦侦办的49起地下钱庄案件中,就有18起是利用虚拟货币实现跨境支付结算的,单起案件跨境转移的资金就超过人民币10亿元。如今,我国被虚拟货币转移出境的资金已不计其数,现[第1569号]指导案例继续变相违法支持虚拟货币的兑付交易,若不予以制止,必然进一步破坏我国金融秩序、危及国家安全。

申请人认为,宪法是制定其他法律的依据,任何法律、行政法规、地方性法规等都不得与宪法相抵触,必须以宪法为依据。而作为全国法院办案参考依据的[第1569号]指导案例,竟然超越宪法,自创“刑法财产”、“刑法财产属性”名词和定义。显然,该名词和定义并不是源于宪法,更不以宪法为依据,甚至还与宪法相抵触。

(来源:清风别苑网易号)

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。