【前言】

1979年的对越自卫反击战对中国人民来说并不陌生,很多人认为这是离我们最近的一场战争,因此记忆犹新。

对中国而言,这场自卫反击战标志着国家最后一次参与的大规模军事冲突。

这场战斗的爆发是为了维护国家领土完整和边界安全,最初预计会很快结束,但实际情况却出乎意料,战争的激烈程度和人员损失都大大超出了最初的设想。

参加过越南战争的老兵们普遍表示,那场战争的惨烈程度远超以往任何经历。他们尤其对中国军队展现出的战斗能力感到震惊。

【一、出其不意的火力压制】

1979年,面对越南在中越边境地区的多次蓄意挑衅,中国领导层经过慎重考虑,决定采取果断措施。为维护国家主权和领土完整,中国军队奉命对越南发起自卫反击作战。这一军事行动是在越南方面不断越过边界线、制造事端的情况下被迫采取的防御性措施。中国政府始终坚持和平外交政策,但在国家安全受到严重威胁时,也绝不会坐视不理。此次自卫反击战的决策,充分体现了中国政府维护国家利益的坚定决心和应对复杂局势的应变能力。

在中央政府的明确指示下,我国武装力量迅速展开了行动。

越南地形以喀斯特地貌为主,山岭连绵不绝。第42军的主要目标是夺取高平和复和两地。越军巧妙地利用了这种特殊地形,将大量火力点隐蔽地部署在山区的溶洞内,对我军形成了有效的防御屏障。这种战术安排既充分利用了自然条件,又增强了防御能力,给我军的进攻制造了相当大的困难。

42军接到情报后,立即判断出敌方火力点对部队推进构成了严重威胁。经过分析,指挥部认为必须彻底清除这些火力点,才能确保后续行动的安全进行。这一决定基于战场形势的紧迫性,只有消除敌方火力压制,我军才能顺利向前推进。

经过对战场形势的评估,指挥部调整了作战方案。最初打算用榴弹炮打击敌军,但实地勘察表明这种战术效果不佳,原因是敌人主要躲藏在溶洞中,榴弹炮难以对其造成有效杀伤。

42军迅速调整了作战策略,用直射火炮替换了原有的榴弹炮。这一改变基于战场形势的实时评估,旨在提高火力的精准度和打击效率。直射火炮的引入,使得部队在近距离作战中能够更有效地压制敌方火力,增强了整体战术灵活性。这种调整不仅优化了火力配置,还确保了部队在复杂战场环境中的快速反应能力,从而为后续作战行动奠定了坚实基础。

大口径直射火炮的体型比榴弹炮大很多,想要在短时间内把大量这种火炮运到山上,基本上是不可能做到的。

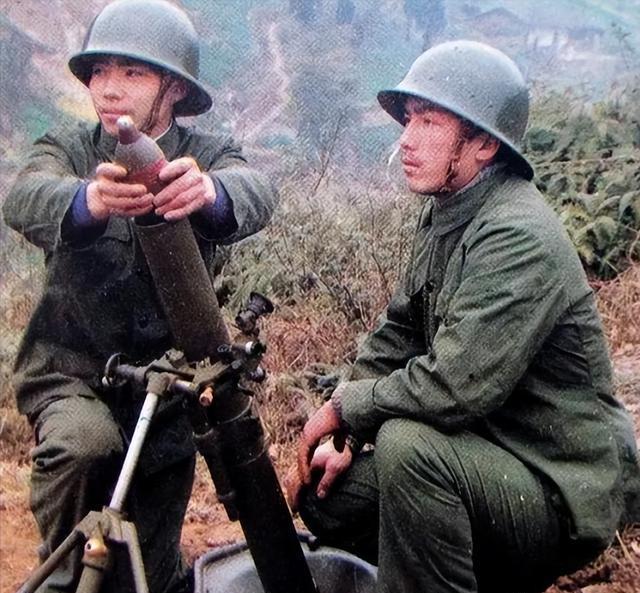

基于战场实际情况,我军迅速调整了作战策略,放弃了原先计划使用的大口径直射火炮方案。经过评估,我们决定让步兵部队改用更为灵活的轻型火炮和火箭筒作为主要攻击武器。这种调整不仅提高了部队的机动性,也更好地适应了当前的作战环境。

2月16日晚,我部第七连协同第152师展开行动,稳步推进前线阵地,逐步掌控了关键的火力制高点。

虽然这些武器在口径上比不上重型火炮,但对我军士兵而言,把它们运到前线依然是个体力活。搬运这些装备并不轻松,需要耗费大量人力。

面对重重困难,我军官兵凭借顽强的毅力,硬是将一门门重型火炮搬运至距敌阵地仅300米的作战位置。战士们不畏艰险,用血肉之躯将武器装备推向前线,展现了人民军队敢打敢拼的战斗作风。这种不畏牺牲的精神,充分体现了我军将士誓死捍卫国家利益的坚定决心。在极端艰苦的条件下,我军依然能够完成如此艰巨的作战任务,彰显了人民军队无坚不摧的战斗力。

天刚破晓,晨曦初现,越南军队惊讶地发现,中国军队在短短一夜之间已将战线推进至离他们仅300米的位置。这一出乎意料的快速行动,令越军措手不及,完全超出了他们的预料。

在指挥官下达命令的瞬间,七连的所有火炮迎着清晨的阳光,齐刷刷地向越军阵地发起了猛烈的炮击。与此同时,全面的进攻正式展开。

面对如此猛烈的近距离炮火打击,越军根本无力招架。由于伤亡人数急剧增加,他们很快就被迫撤离战场。

在撤退过程中,隐藏在洞穴中的越南步兵用机枪向我方猛烈开火。然而,由于他们所处位置距离我方炮兵阵地太近,我们的火炮立即进行了第二轮精准打击。

此次作战行动有效摧毁了敌军多个炮兵阵地,同时为我方增援部队开辟了便捷通路,大幅提升了前线部队的补给和增援效率。通过精准打击,不仅削弱了敌方火力优势,还确保了我方后续部队能够迅速抵达前线,为战场局势的扭转提供了有力保障。

【二、精准打击】

越南军队准确预判了我方的作战意图,提前部署了密集的射击阵地,构建了严密的火力封锁线,意图切断我军的进攻路线。他们利用地形优势,在关键位置设置了交叉火力点,对我方推进部队形成了有效压制。这种战术布置不仅延缓了我军的行军速度,还造成了不小的伤亡。面对这种情况,我军不得不重新评估战场形势,调整原有作战方案,以应对敌方精心设计的防御体系。

面对敌方的前沿火力封锁,我军并未选择与越军进行持久对抗。在炮火的掩护下,我们再次采用熟悉的战术,将炮兵阵地前移至距敌仅600米的位置。随后,我们实施了近程火力压制,对目标区域进行了密集炮击。这一策略旨在迅速突破敌方防线,减少不必要的消耗,确保战斗效率。通过这种战术部署,我们有效地压制了敌方火力,为后续行动创造了有利条件。

尽管敌方占据了有利地形,居高临下,我军从低处向上进攻的效果并不理想。然而,通过战士们的紧密协作,我军成功争取到了宝贵的时间,使加农炮得以顺利部署到前线阵地。

加农炮的火力支援彻底改变了战场形势。在600米的射程内,我军炮火对越军形成了压倒性优势。面对猛烈的炮击,越军迅速溃散,陷入混乱状态。这种火力差距直接决定了战斗的胜负走向。

越军逐渐改变了策略,意识到正面交锋难以对抗我军的火力优势后,他们开始利用对地形的熟悉,转而采用游击战术。这种战术正是我军在革命时期用来对付敌人的方法,现在却被越军反过来用以对付我们。

越南军队利用茂密丛林的天然掩护,巧妙构建了火力防御体系,对我方部队实施隐蔽射击。

面对敌人的重重火力,我军毫不畏惧,稳步推进。他们逐一清除敌方设置的障碍,有序地向前迈进,展现出不屈不挠的斗志。

进入越军主要防御区域后,我军又一次遭遇了越军从高处发起的猛烈火力打击。

越军的火力点这次可不是只集中在正面,而是全方位包围。咱们这边迅速调整战术,把七连的主力炮火都集中到敌军大本营,只在周围留了些备用火力,以防他们从别处偷袭。

七连的士兵们借助茂密植被的遮挡,悄无声息地将大炮推进到距离敌人阵地仅几百米的位置。完成部署后,他们迅速发动炮击,精准命中目标,将躲藏在山洞掩体里的敌军彻底摧毁。

接下来的战斗过程中,我军炮兵采取了精准打击的策略,像对付地鼠游戏一样,发现一个敌军阵地就立即摧毁一个。在短短半小时内,我们成功端掉了越军11个重要火力点,彻底瓦解了对方的防御体系。这种高效的火力压制不仅削弱了敌人的战斗力,也为我军后续行动扫清了障碍。通过这种逐个击破的方式,我们迅速取得了战场主动权,为后续作战创造了有利条件。

经过数日行军,我军步兵与装甲部队成功汇合,随即展开全面进攻。双方协同作战,迅速对敌方阵地发起猛烈攻势。这种步坦协同的战术运用,有效提升了我军战斗力,为后续战役奠定了坚实基础。

【三、大炮当机枪】

“大炮当机枪用”这一说法具体指的是什么情况?简单来说,就是原本设计用于远程攻击的大炮被用来执行机枪的任务。这种做法通常出现在资源有限或战术需求特殊的场合。大炮的射程和威力远超过机枪,但在某些情况下,由于缺乏合适的机枪或需要迅速压制敌方火力,军队可能会临时将大炮作为机枪使用。这种做法虽然能短时间内提供强大的火力支持,但由于大炮的设计初衷并非用于近战或快速射击,因此在实际操作中可能会面临诸多不便和挑战。总的来说,“大炮当机枪用”是一种应急措施,反映了战场上的灵活应变和资源调配。

我军在推进过程中多次暴露行踪,遭到越军侦察部队锁定,对方随即对我方实施了多次反坦克火力攻击。

越南与苏联关系密切,因此获得了苏联提供的反坦克武器支援。我军的坦克部队在战场上遭遇的正是这种由苏联装备的反坦克防御体系。

越军为了阻止我方部队推进,从反坦克阵地向我方装甲部队密集发射了苏制反坦克导弹。

为确保装甲部队安全,指挥部下达了作战指令:在敌军阵地前方1.7公里处,我军炮兵将部署加农炮阵地,为坦克编队提供火力支援,同时实施反攻作战。炮兵部队迅速完成阵地构筑,建立防御纵深,准备随时打击来犯之敌。这一部署既能为坦克部队提供有效的火力掩护,又能形成反制火力,阻止敌方推进。

在这次防御反击行动中,我军官兵展现了非凡的勇气。面对敌方预先埋设的地雷区,他们毫不退缩,在人工排除地雷的同时,持续用加农炮对敌军阵地实施火力打击。战士们冒着生命危险,在危机四伏的战场上同时执行两项关键任务:清除前进障碍和压制敌方火力。这种同时进行排雷和炮击的战术,既确保了部队的安全推进,又对敌军造成了有效打击。官兵们在极端危险的环境下,以专业素养和顽强意志,成功完成了这次艰巨的作战任务。

在极其危险的战况中,我军的炮兵部队毫不退缩,连续向敌方阵地发射了103发炮弹。凭借强大的火力优势,他们成功摧毁了越军的31个火力点和两处指挥所,出色地完成了掩护任务。

在战争结束后打扫战场时,我们的战士偶然捡到了一本越南指挥官留下的日记。日记里提到:

中国军队的作战方式简直令人难以置信!他们的火力配置和战术运用达到了前所未有的程度,竟然将火炮当作机枪一样连续射击。更让人震惊的是,他们竟然将火力点推进到离我们阵地仅200米的位置进行打击。这种近距离的火力压制简直是战场上的噩梦,完全颠覆了我们对常规战术的认知。

面对如此猛烈的炮火打击和沉重的心理负担,越南军队的士气迅速崩溃。士兵们逐渐丧失了战斗意志,防线最终全面瓦解,导致整场战役以惨败告终。

【结语】

根据这位军官的日记记录,我军在战术运用上做出了一个极为正确的选择:将原本设计用于远程打击的火炮改用于近战。这种调整不仅充分发挥了武器的效能,还展现了指挥官的战场智慧。通过近距离部署火炮,我军能够在关键时刻给予敌人致命一击,这种灵活应变的能力在实战中显得尤为重要。这一战术调整不仅体现了对武器装备特性的深刻理解,更彰显了我军在战场上的创新思维和实战能力。

灵活调整战术思路往往能带来意外收获,关键在于不拘泥于固有模式。