白嫖式消费:利用网购平台规则漏洞,实现免费租赁活动服装的目的

钻规则空子的“白嫖式消费”:一场集体退货背后的诚信与制度之殇!

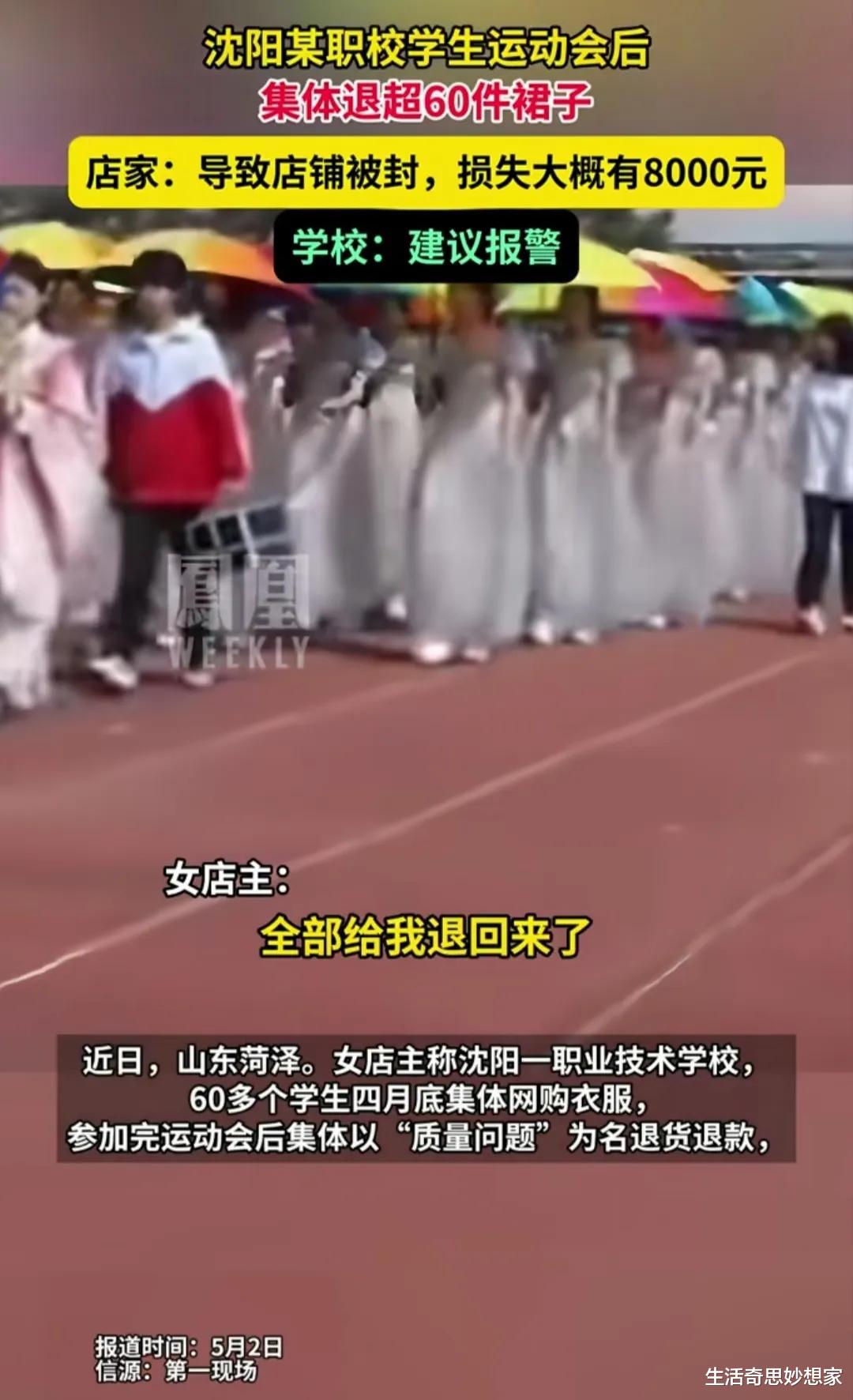

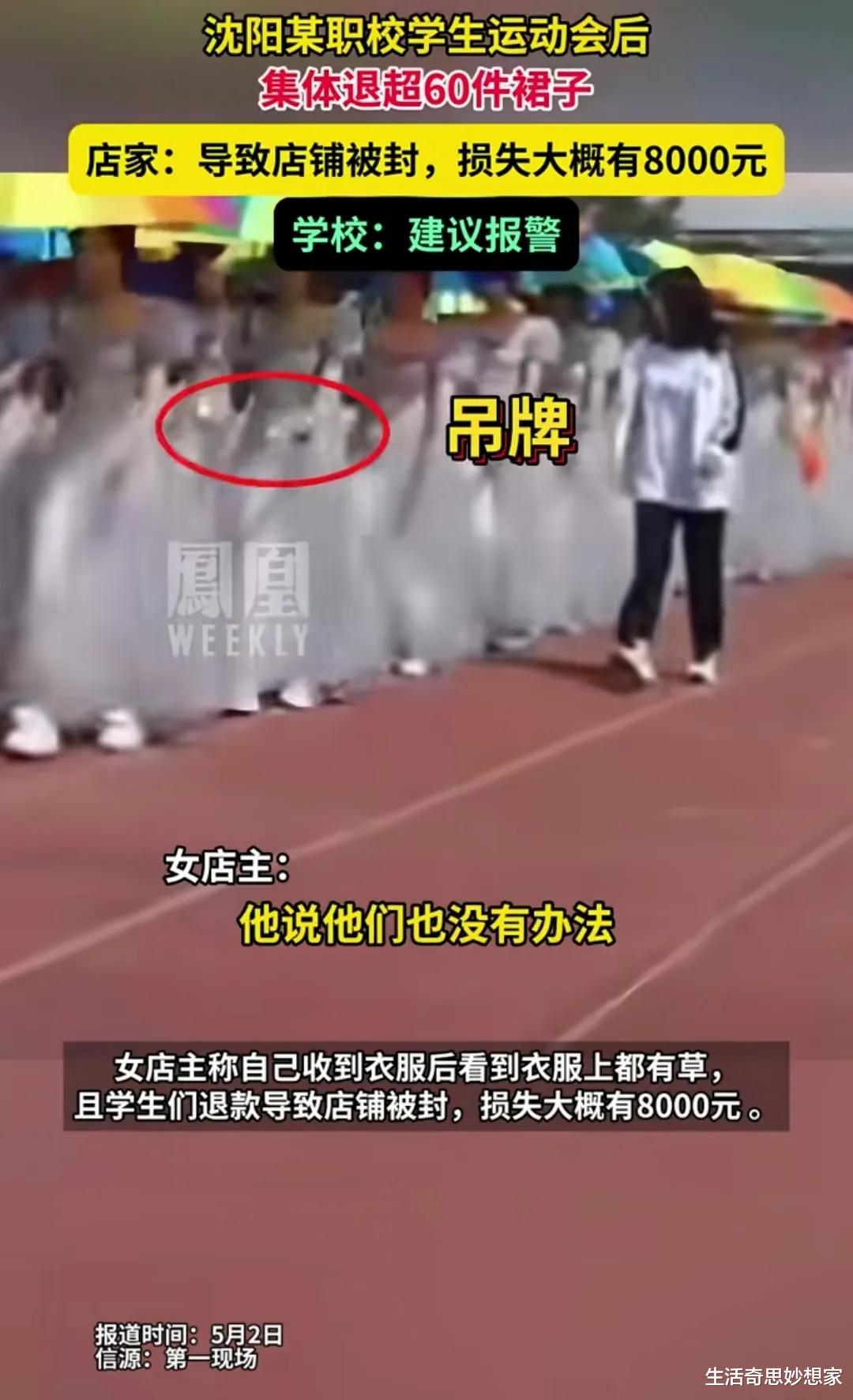

2025年5月,沈阳某职业技术学校60余名学生在网购平台上集体订购了一批运动会服装,活动结束后又以“质量问题”为由申请全额退款。商家收到的退货衣物上沾满草渍和汗渍,甚至因大量异常退货导致店铺链接被封,直接损失超8000元。面对舆论压力,校方最终道歉并承诺回收服装、承担费用,双方达成和解。

这并非孤例。2023年山西某大学学生因健美操表演集体退回20件T恤,2024年黑龙江某高校400余件演出裙遭“穿后即退”,同年宁夏、陕西等地学校也频现类似事件。这些案例揭示了一个荒诞的现象:部分团体将“七天无理由退货”异化为“免费租赁服务”,利用规则漏洞将成本转嫁给商家。

根据《消费者权益保护法》第二十五条,“七天无理由退货”的前提是商品完好。而《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》进一步明确,服装类商品若存在污渍、吊牌摘除或明显使用痕迹,即视为“不完好”,商家有权拒绝退货。然而现实中,平台为维护消费者体验,常默认“秒退”机制,即便商品已明显受损,商家申诉也需耗费大量精力举证,成功率极低。

更值得警惕的是,此类行为的法律定性模糊。北京市中闻律师事务所王维维律师指出,若消费者以非法占有为目的虚构质量问题,可能构成诈骗;但若仅钻规则漏洞“白嫖”,则更多属于道德失信而非刑事犯罪。这种灰色地带助长了投机心理——学生团体只需支付运费,便能零成本获取“一次性使用权”,而商家则沦为制度缺陷的牺牲品。

1. 学校教育的失位

事件中的校方角色耐人寻味。黑龙江涉事高校最初仅以“批评教育”应对,沈阳学校工作人员甚至建议商家报警,却未反思自身管理责任。教育机构本应培育诚信价值观,但部分学校默许甚至组织学生钻空子,暴露出功利主义对道德教育的侵蚀。正如网友质问:“未来将为人师表者,何以示范如此行径?”

2. 平台规则的失衡

电商平台为争夺流量,长期奉行“消费者至上”策略。某商家透露,即便提供使用证据,平台仍可能因“用户体验优先”强制退款,而申诉需提交物流凭证、开箱视频等繁琐材料,耗时耗力。更讽刺的是,部分平台通过扣留商家保证金、强制购买运费险等方式,将退货成本转嫁为自身利润来源,形成“商家流血,平台吸血”的畸形生态。

3. 社会诚信的滑坡

从个体投机到群体效仿,“白嫖式消费”折射出社会契约精神的流失。有商家哀叹:“合法但不合理的行为,透支的是整个市场的信用。”当“占便宜”成为集体潜规则,交易成本最终将转嫁给所有消费者——商家被迫提高售价、收紧退货政策,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

此类事件背后,是“商权”与“民权”的失衡。中国电商平台诞生于信用荒漠,早期通过“无理由退货”等政策重建信任,但如今过度倾斜的规则已异化为投机者的工具。数据显示,2024年女装电商退货率普遍超过40%,部分店铺因不堪重负倒闭。商家与消费者、平台间的博弈,实则是商业文明与人性弱点的较量。

制度经济学视角显示,任何规则都需平衡效率与公平。当前“七天无理由退货”缺乏分级机制:一件单价20元的T恤与千元大衣适用同一标准,但前者被滥用的边际成本更低。若平台引入“小额商品特殊处理”“高频退货用户标记”等机制,或可遏制投机行为。

1. 法律补丁:细化规则与强化执行

修订《消保法实施条例》,明确“商品完好”的量化标准(如污渍面积、穿着时长)。对恶意退货者纳入征信记录,提高违法成本。

2. 平台改革:建立权责对等的生态

推行“阶梯式退货政策”,根据商品价值、使用场景设定不同退货门槛。设立“商家维权基金”,对证据确凿的恶意退货损失进行补偿。

3. 教育重构:从校园到社会的价值重建

将“商业伦理”纳入思政课程,通过案例分析培养学生契约精神。鼓励校企合作,让学生参与电商运营,切身理解交易成本与诚信价值。

结语:莫让“无理由”变成“无底线”

“七天无理由退货”本是技术进步赋予消费者的福祉,但其滥用却演变为一场零和博弈。当一所学校为省下8000元服装费纵容失信,当一家店铺因规则漏洞濒临倒闭,我们失去的不仅是经济公平,更是社会互信的基石。唯有制度、平台、教育三方协同,才能让“无理由”回归保障初心的轨道,而非沦为人性贪婪的遮羞布。

感谢您的阅读!欢迎大家评论、点赞、收藏、关注、转发!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。