2018年夏天的横店影视城热得像蒸笼,《延禧攻略》剧组正在拍摄一场关键的雨中戏。刚入行的吴谨言裹着湿透的戏服,反复琢磨着魏璎珞这个角色的人物弧线。彼时谁也没想到,这部预算有限的清宫剧会成就一个流量奇迹,更不会料到这场爆红竟会成为职业生涯的转折点。

中国演出行业协会最新数据显示,2023年新人演员平均职业寿命已缩短至3.2年,较五年前下降47%。在这个速生速朽的娱乐圈,吴谨言的故事像一面棱镜,折射出流量时代艺人生态的深层危机。当我们重新审视这场始于耍大牌的闹剧,会发现它早已超越个人得失,成为观察行业生态演变的绝佳样本。

流量经济下的「208W日薪」幻觉「你们知道现在横店的群演盒饭里都加鸡腿了吗?」某选秀出身的艺人曾在直播中调侃。这句话背后是残酷的现实:头部艺人单日薪酬可达208万元,而底层从业者仍在为温饱挣扎。这种畸形的薪酬体系,正在制造着可怕的职业幻觉。

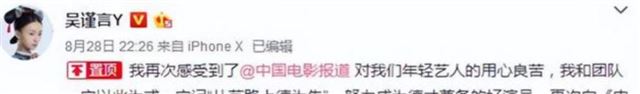

吴谨言团队在央视事件中暴露的问题,本质上是对行业规则的误读。北京电影学院教授赵宁宇的研究表明,85%的新晋流量艺人会在爆红后半年内产生「咖位认知偏差」。这种偏差在吴谨言身上具象化为:30人保镖团、随意更改通告、转嫁工作成本等荒诞行为,与其说是耍大牌,不如说是对行业运行逻辑的彻底误判。

值得玩味的是,同样从网剧走红的白鹿,在《周生如故》爆火后选择进入话剧舞台淬炼演技。这种反差印证了中央戏剧学院的最新调研结论:具备持续学习能力的艺人,职业生涯延长率比同行高出3倍。当吴谨言沉迷于流量泡沫时,聪明的同行正在构建真正的职业护城河。

清华大学新闻学院去年发布的《明星社会责任感评估报告》揭示了一个惊人事实:艺人负面舆情对企业代言的杀伤周期已从3个月延长至18个月。吴谨言与TVB的合作纠纷,正是触发了这个「口碑黑匣子」的连锁反应——品牌方开始使用AI舆情监测系统,能瞬间扫描艺人十年内的所有争议事件。

这让人想起直播带货领域的「潘嘎之交」。当潘长江在直播间教育嘎子「网络水太深」,自己转身却陷入假酒风波时,观众用「潘嘎定理」解构了这种虚伪。同样,网友为吴谨言创造的「谨言慎行」梗,本质是大众对德不配位现象的集体嘲讽。这些网络迷因就像数字时代的道德审判,随时可能引爆艺人的职业危机。

在抖音拥有千万粉丝的@娱乐圈纪检委账号,每天收到2000+条艺人行为举报。这种全民监督机制下,某顶流小生因随地吐痰视频掉粉50万的案例警示我们:艺人每个行为都在被数字化存档,随时可能成为职业生涯的「定时炸弹」。

面对如此严峻的行业生态,00后小花们正在探索新生存策略。文淇在摘得金马奖后选择暂别娱乐圈完成学业,张子枫通过《向往的生活》塑造「国民妹妹」形象,这些选择暗合了《哈佛商业评论》提出的「反脆弱型职业规划」理论——通过构建多元价值网络抵御行业风险。

反观吴谨言的职业轨迹,完美验证了「达克效应」曲线:从《延禧攻略》时期的「愚昧之巅」跌落至「绝望之谷」,如今在《浪姐》舞台试图爬向「开悟之坡」。这种重生叙事虽具戏剧性,但中国传媒大学的跟踪研究显示,经历过重大危机的艺人转型成功率不足12%。

或许我们应该把目光投向更广阔的坐标系。在韩国,经纪公司为艺人配备「职业道德督导」已成行业标配;好莱坞则通过演员工会的继续教育体系维持职业素养。相比之下,国内某经纪公司推出的「艺人思政课」虽然形式大于内容,却预示着行业自我修正的可能方向。

站在元宇宙门前回望,吴谨言事件早已不是简单的娱乐圈八卦。当我们刷着「内娱终于要完」的弹幕时,或许该思考:在这个人人都是自媒体的时代,究竟需要怎样的艺人生态?是继续喂养流量怪兽,还是重建健康的职业伦理?

某次电影颁奖礼上,获得终身成就奖的老艺术家颤巍巍地说:「演员这个职业,说到底就是服务观众的手艺人。」这句话在掌声雷动的现场显得格外清亮。或许当行业重新找回这种手艺人的谦卑,当艺人理解红毯尽头不是王座而是责任,我们才能真正告别「耍大牌」的闹剧,见证中国娱乐产业的涅槃重生。