【从质疑到敬仰,她用残躯书写不凡】

(原创)

在20世纪80年代,张海迪的名字如同一束强光,照亮了无数人的心。她身残志坚、自强不息的故事,成为了那个时代激励人心的精神符号。然而,随着时间的推移,一些质疑声悄然出现,有人怀疑当年对她高位截瘫病情的宣传是否存在夸张成分。事实究竟如何?让我们一同走进张海迪的人生,探寻真相。

1955年秋天,张海迪出生在山东济南。这本该是一个充满希望与活力的新生命,然而,命运却在她五岁那年无情地转折。一次意外摔倒后,她被确诊患上了脊髓血管瘤。这是一场噩梦的开始,病情迅速发展,导致她胸部以下全部瘫痪,成为了高位截瘫患者。高位截瘫意味着什么?意味着身体三分之二的部分彻底失去知觉,意味着再也无法像正常孩子一样奔跑、跳跃,意味着一生都要被困在轮椅之上。

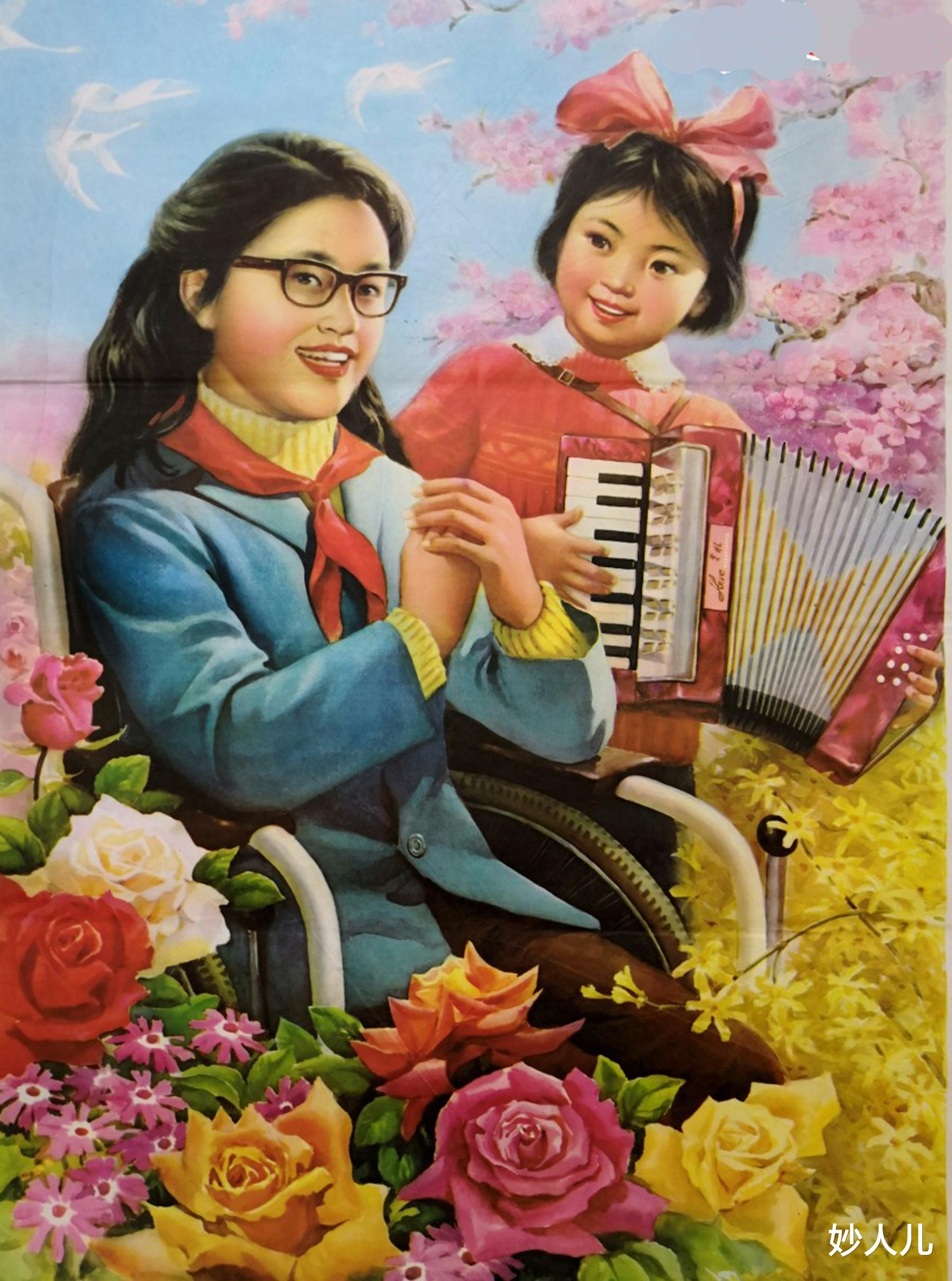

为了治疗,张海迪经历了三次大手术,可病情依旧无法逆转。她不得不辍学,开始了与病痛相伴的日子。但她没有被打倒,凭借着顽强的毅力,在轮椅上自学完小学、初中、高中所有课程。那一本本被翻旧的课本,一页页写满笔记的纸张,都是她努力的见证。1970年,张海迪跟随父母下放聊城农村。在那个艰苦的环境中,她没有丝毫抱怨,自学多门外语,还学会了无线电修理技术。看到乡村缺医少药,她又自学针灸医术,为乡亲们无偿治疗达1万多人次。每一次扎针练习,每一次为患者诊断,都是她对命运的抗争。

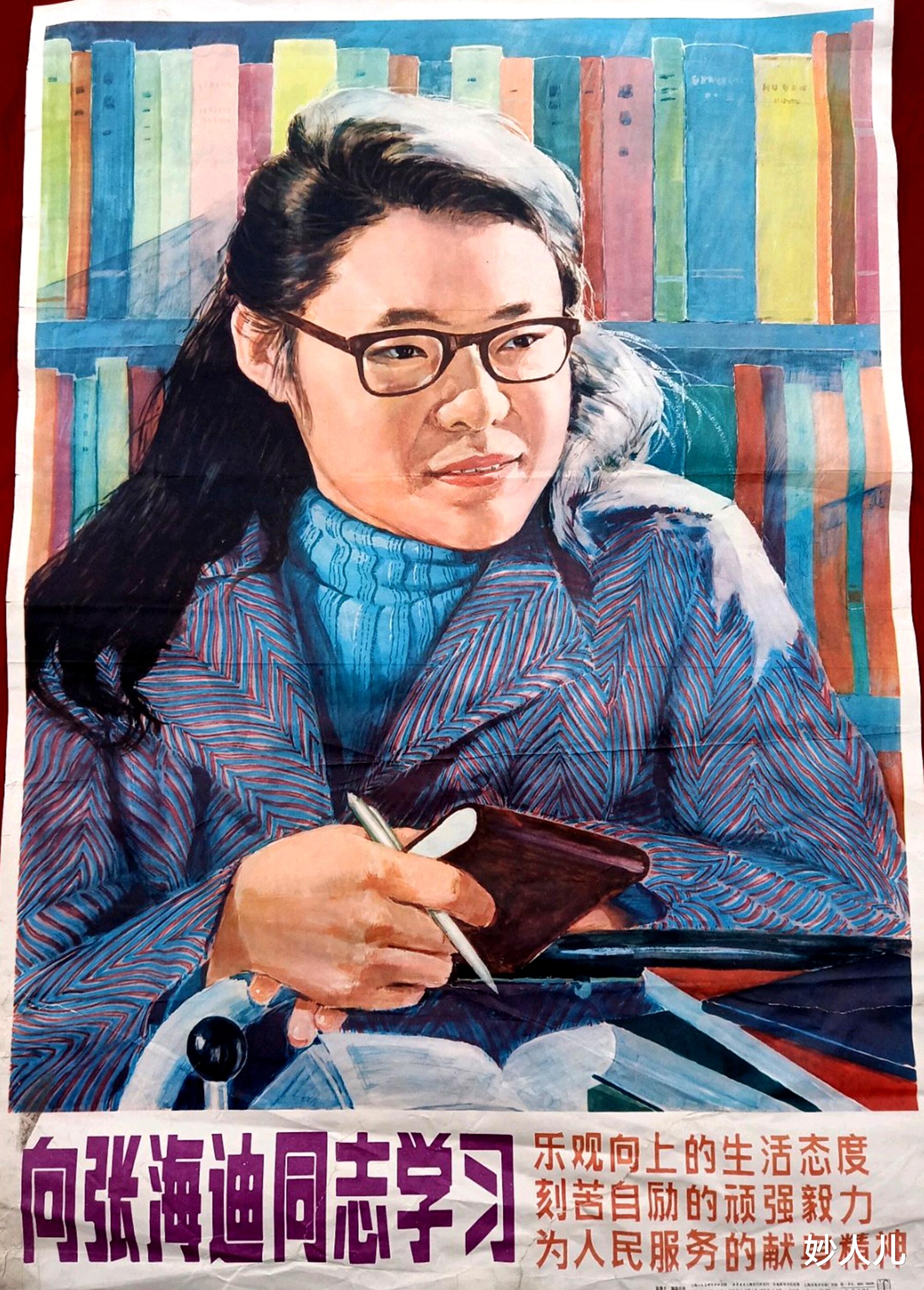

20世纪80年代,中国正处于改革开放初期,社会急需一种精神力量来鼓舞人们。张海迪的事迹犹如一阵春风,吹进了人们的心田。1982年11月11日,团山东省委授予张海迪“模范共青团员”的光荣称号;1983年3月7日,共青团中央授予她“优秀共青团员”称号,并号召全国青少年向她学习;同年5月,中共中央发出《向张海迪同志学习的决定》,邓小平亲笔题辞“学习张海迪,做有理想、有道德、有文化、守纪律的共产主义新人” 。她成为了“八十年代新雷锋”和“当代保尔”,激励着无数青年奋发向上。

然而,有人却质疑她当年的病情是否被夸大。这种质疑毫无根据。事实上,张海迪的病情非常严重,高位截瘫带来的不仅是身体上的不便,还有各种并发症的折磨。1991年,36岁的她又被诊断出基底细胞上皮瘤,再次遭受病魔的沉重打击。但她凭借着顽强的求生本能和坚韧不拔的毅力,积极配合治疗,坚持锻炼身体,创造了生命的奇迹。

张海迪并没有被病痛限制住人生的宽度。她先后创作出版了200多万字的作品,如长篇小说《轮椅上的梦》《生命的追问》《我的德国笔记》等。这些作品饱含着她对生活的热爱、对命运的不屈,打动和鼓舞了千千万万人。她还凭借优秀的外语能力,翻译了不少国外文学作品,为中国的文化事业贡献力量。1993年,她获得吉林大学哲学学士学位;2013年,英国约克大学授予她荣誉博士学位;2015年,美国麻省大学波士顿分校授予她艺术与人文荣誉博士学位。2008年,53岁的张海迪当选中国残联主席,继续在残疾人事业领域发光发热。

回顾张海迪的人生,她用行动证明了自己的坚韧与伟大。她的病情从未被夸大,她所经历的痛苦是常人难以想象的。她是真正的勇者,是时代的楷模。她让我们明白,无论生活给予多大的磨难,只要心怀信念,勇往直前,就一定能书写属于自己的辉煌人生 。如今,张海迪虽已不再年轻,但她的精神永远激励着我们,在追求梦想的道路上砥砺前行。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。