弘旺:胤禩之子,被囚27年,雍正用九条铁链锁他,乾隆骂他不要脸

1722年12月21日,雍正帝刚刚坐上皇位一个月,就迅速册封了两位亲王。这两位亲王分别是和硕怡亲王允祥和和硕廉亲王允禩。需要注意的是,雍正帝为了避讳,将他兄弟名字中的“胤”字改成了“允”字。

允祥与雍正帝关系密切,两人情同手足,因此他被封为怡亲王,这并不让人感到意外。

然而,允禩作为雍正帝在九子夺嫡中的劲敌,却意外地被封为亲王,这一举动出乎众人意料。尽管两人在皇位争夺中针锋相对,雍正帝仍给予了他这一尊贵头衔,着实令人意想不到。这一决定不仅体现了雍正帝的政治手腕,也展现了他在处理复杂政治关系时的独特考量。

事情还没结束,没过多久,允禩又接了个新差事。他被提拔为总理王大臣,负责工部的工作,同时还兼任理藩院尚书。不仅如此,雍正帝还特别开恩,给他的儿子弘旺封了个贝勒的爵位。这一连串的安排,让允禩的地位和影响力又上了一个台阶。

允禩被雍正帝提拔后,心里乐开了花,赶紧跑回家跟老婆郭络罗氏分享这个好消息。结果郭络罗氏不但没跟着高兴,反而泼了盆冷水,直接对他说:“这有什么好得意的?说不定过几天连命都保不住了。”允禩一听,心里顿时凉了半截,原本的喜悦也一扫而空。

何贺心里直打鼓,生怕自己脑袋不保!

即便是作为旁观者的女性,也能洞察雍正帝的真实意图,然而允禩和他的支持者们却依然沉浸在虚幻的期待中,这无疑预示了他们最终的命运走向。

不出所料,短短四年过去,允禩就丢掉了官职和爵位,被贬为平民,最终在软禁中抑郁而终。与此同时,他的妻子郭络罗氏被迫回到娘家,而他的儿子弘旺也被关押,这一关就是整整七年。

允禩的命运可以说是政治较量的直接产物,而他的儿子弘旺却无辜受累。尽管弘旺并未卷入任何纷争,却未能幸免于难。雍正帝曾用九条铁链将他束缚,到了乾隆时期,更是被斥责为无耻之徒,并因此被关押长达二十年。

【一、政治斗争的牺牲品】

康熙皇帝在位后期,朝堂上上演了一场惊心动魄的皇位争夺战,史称"九子夺嫡"。在这场激烈的竞争中,皇八子允禩凭借其出色的才能和温和的性格,赢得了众多兄弟的支持。他善于结交,待人亲切,在皇子们中间人缘极佳。随着时间的推移,以允禩为核心的政治集团逐渐形成,这就是历史上著名的"八爷党"。这个团体不仅凝聚了众多皇子的力量,也成为当时朝廷中一股不可忽视的政治势力。允禩的个人魅力和政治手腕,使得他在皇位争夺中占据了重要地位,成为这场权力之争的关键人物之一。

康熙四十七年,太子胤礽首次被废,这成为八爷党争夺皇位的开端。然而,在这场激烈而复杂的政治斗争中,允禩犯下了一系列严重错误。这些失误不仅让康熙帝对他产生了强烈反感,还让皇帝认为他“表面温和实则奸诈,心怀不轨,甚至图谋加害太子”。

此后,宫中接连发生了“毙鹰事件”和太子推举风波,允禩意识到自己已无望继承大统,便退出了皇位争夺。他将目光转向了雍正帝的弟弟胤禵,转而支持其争夺储位。为了达成目的,允禩甚至策划了一场兄弟相残的阴谋,试图借此削弱对手的力量。这一系列举动彻底改变了朝堂格局,也为后续的皇位之争埋下了伏笔。

雍正帝和胤禵这对亲兄弟的关系让人费解,明明是同一个母亲所生,却一直水火不容。更让人不解的是,胤禵长期站在允禩那边,和雍正帝作对,给他添了不少乱子。按理说,亲兄弟应该互相扶持,可他们却偏偏反着来,一个处处设绊,一个处处防范,关系越闹越僵。这种兄弟反目的情况,在皇家历史上也是少见。

到了康熙五十七年,皇位继承的争斗已经到了最关键的时刻。就在这个节骨眼上,康熙皇帝做出了一个重要决定:任命胤禵为大将军王,并授予他抚远大将军的头衔,让他带领军队前往西藏,目标是平定策妄阿拉布坦的叛乱。这个决定不仅显示了康熙对胤禵的信任,也标志着夺嫡之争进入了最后的决战阶段。

到了这个阶段,八爷党已经控制了军队,他们信心满满,觉得胤禵肯定是未来的皇帝。然而,他们并不知道,康熙帝早已决定让雍正帝继承皇位。八爷党的得意洋洋,其实是在一个错误的假设上。康熙帝的心思,远比他们想象的要坚定和明确。这个误判,最终导致了他们计划的失败。

1722年12月20日,康熙皇帝去世,他在临终前指定四皇子胤禛继承皇位,也就是后来的雍正皇帝。这一决定对以允禩为核心的八爷党来说,标志着他们不幸命运的开端。随着新皇登基,八爷党的处境急转直下,他们的政治生涯和人生轨迹都因此发生了根本性的转变。

雍正登基后,第一时间把胤禵叫到北京软禁起来。搞定军队控制权后,他转头就开始收拾以允禩为首的八爷党。这一系列动作干净利落,显示出新皇帝雷厉风行的执政风格。

雍正刚上位时,手里还没握稳实权。相比之下,八爷党在朝廷内外都有不少支持者,势力不小。雍正心里清楚,这时候要是贸然出手,搞不好会引火烧身。所以,他决定先稳住八爷党那帮人,表面上和他们维持着和气,暗地里再慢慢想办法削弱他们的影响力。这招以退为进的策略,确实让雍正赢得了喘息的机会,为日后的布局争取了时间。

面对当时的局面,雍正帝不得不做出一个违背初衷的决定——将允禩封王并委以重任。尽管他内心并不情愿,但形势所迫,最终还是让允禩进入了核心决策层。这一任命并非出于信任,而是迫于现实压力下的无奈之举。通过这样的安排,雍正帝试图在复杂的政治环境中寻求平衡,尽管这意味着要与自己并不看好的人共事。

接下来的四年里,允禩始终没有放弃与雍正帝对抗。他不仅在朝中处处给雍正制造麻烦,还四处散布谣言,声称雍正篡改了康熙的遗诏,硬生生从胤禵手里夺走了皇位。这些举动让两人之间的矛盾愈发尖锐,允禩也成了雍正执政路上的绊脚石。

这件事在当时造成了很坏的影响。不少人都相信了传言,拿它当理由反对雍正皇帝。特别是南方的一些读书人,更是把雍正说得一无是处,简直把他贬得一文不值。这些谣言传播得很快,搞得大家都以为是真的,对雍正的声誉造成了很大损害。

雍正帝虽然一直忍耐,但他明白不能再坐视不管了。于是,他果断采取行动,将八爷党的成员一个个调离京城,派往边疆地区。同时,他还特意将允禩单独隔离,切断了他与其他人的联系。这样一来,八爷党的势力就被大大削弱了。

雍正帝开始逐步削弱允禩的影响力,不断寻找借口来限制他的权力。他指责允禩工作效率低下,还利用职务之便拉帮结派,散布谣言,试图影响朝廷官员的忠诚。这些指控成了雍正帝逐步剥夺允禩实权的依据,最终使他完全失去了在朝中的地位。

雍正帝在登基后的第三年,随着皇权逐渐稳固,便开始对政敌采取强硬措施。他首先废除了允禩的亲王爵位,随后将其麾下的所有佐领一并解散。这一系列行动显示出雍正帝在巩固自身统治方面的决心和果断。

到了雍正三年的最后一个月,雍正皇帝做出了一个决定,让他的兄弟允禩待在家里。表面上,允禩可以随意走动,但实际上,他的每一步都有人盯着。这个安排看似宽松,实则严格,确保了允禩的一举一动都在掌控之中。

1726年初,雍正皇帝下令将允禩逐出皇室,其妻子郭络罗氏也被迫离婚回到娘家。没过多久,允禩就被关进了宗人府,还被起了个极具羞辱性的新名字"阿其那"。与此同时,他的儿子弘旺也遭到拘禁,并被改名为"菩萨保"。这一系列严厉的惩罚措施,充分展现了雍正对允禩的彻底打压。

随着局势的发展,雍正皇帝对八阿哥允禩的势力进行了全面清算。允禩的得力助手允禟和允䄉等人相继被捕入狱,受到了严厉的惩处。在漫长的监禁岁月里,这些曾经的权贵大多没能熬过牢狱之苦,最终在囚禁中离世。值得一提的是,在这些人中,只有允䄉幸运地活了下来。这场政治风波过后,曾经显赫一时的八爷党就此土崩瓦解,不复存在。这场政治清洗标志着雍正帝彻底铲除了允禩集团的威胁,巩固了自己的统治地位。

雍正四年九月,允禩离世,他的儿子弘旺年仅十八岁。由于允禩的原因,弘旺也受到了雍正帝的严厉对待。雍正帝对允禩的不满直接波及到了弘旺,使得这位年轻人在父亲的阴影下承受了巨大的压力。这种家族牵连的悲剧,不仅让允禩的生命画上了句号,也让弘旺的青春蒙上了沉重的阴影。

弘旺原本前途一片光明,他从小就深得康熙帝的喜爱,年仅九岁便获准在皇宫内自由活动。等到雍正帝登基,他更是被册封为贝勒,并开始跟随父亲学习工部的工作。在父亲的精心指导下,他的能力得到了显著提升。

然而,就在弘旺准备在官场大展拳脚之际,他父亲却因雍正帝的排挤而被关押。弘旺也因此被牵连,一同遭到监禁。之后,他被流放到热河去当兵,最终没能赶上见父亲最后一面。

弘旺的命运很大程度上是政治斗争的受害者,他的遭遇与父亲脱不了干系。然而,在那个年代,像他这样被牵连的人并不少见。就拿允禟等人来说,他们作为八爷党的核心成员,其子女同样难逃厄运,几乎都受到了雍正帝的严厉制裁。这种大规模的清洗,反映了当时政治斗争的残酷性,许多无辜的年轻人也因此付出了沉重代价。

【二、热河岁月】

雍正皇帝对以允禩为核心的八爷党深恶痛绝。这帮人不仅在他继位前就卷入了皇位争夺,还在他登基后继续暗中捣鬼。出于维护皇权的考虑,雍正认为必须彻底铲除这股势力。在他看来,这些人的存在对皇位构成了直接威胁,不除不足以安定朝局。

雍正帝对待八爷党及其亲属的态度相对宽容。以弘旺为例,雍正帝并没有处死他的打算,只是希望通过限制他的行动来消除潜在威胁。这种处理方式表明,雍正帝更注重控制而非彻底消灭对手。

雍正帝安排弘旺到热河服役,其实并不是真的要他上战场。这个决定的主要目的是通过军队来监督他。只要弘旺安分守己,就不会有任何麻烦。

弘旺在热河的日子过得如何呢?让。

1726年2月23日,弘旺启程前往热河。这次出行并非独自一人,他的母亲张氏和妻子都随行在侧。此外,他还带了21名家仆,其中包括7名男仆、7名女仆和7名儿童。从这些细节可以看出,尽管弘旺已经被雍正帝囚禁,但皇帝仍然给予了他一定的优待和关照。这次行程的安排显示,即便身处困境,弘旺的生活仍保持着一定程度的体面。

弘旺之所以对雍正帝还心存希望,主要是因为他受到了特别的关照。这些优待让他觉得,说不定哪天自己就能重新获得皇族地位,再次过上奢华的生活。这种想法在他心里扎根,让他对未来充满期待。

刚到热河那会儿,弘旺心里并不觉得特别失落。相反,他依然摆出一副皇室贵族的架势,那股子高高在上的劲儿一点都没收敛。这主要是因为他脑子里一直有这么一个念头:自己可是皇亲国戚,到哪儿都得端着。

特别值得一提的是,热河总管赫奕作为康熙的老部下,与允禩交情不浅,因此对弘旺颇为关照,并未刁难他,反而在生活上给予了不少帮助。得益于此,弘旺在头两年里过得很是舒心。

雍正六年正月,弘旺在热河行宫闹出了一场风波。他竟然对千总陈京动手了,这可不是小事。这件事到底是怎么发生的呢?咱们往下看。

在雍正年间,热河行宫安排了三名千总和九名把总负责管理。这些官员都是从藩下选拔出来的,他们归河屯营直接领导。河屯营这个机构早在康熙五十三年就已经设立了。

这些人原本是耿精忠、尚之信和吴三桂三位藩王的手下。尽管他们都有官位,可三藩叛乱之后,名声就臭了。大家都觉得他们是叛徒,连他们的后代也跟着背上了这个不好的名声,一直被人瞧不起。

那天在热河城门,弘旺看到陈京骑马进城,一副趾高气扬的模样,心里顿时冒火。他直接叫来一个心腹家丁,二话不说就把陈京揍了一顿,连官服都给撕烂了。

陈京一开始打算跟弘旺讨个说法,但转念一想,自己确实有错在先。按照规定,进城应该步行,他却骑马,这明显违规。再加上弘旺曾经是皇室成员,身份尊贵,而自己只是个被认定为叛逆的人,身份悬殊。思来想去,陈京觉得没必要再纠缠,于是打消了这个念头。

然而,事情最终还是传到了的耳朵里。官府随后传唤了弘旺,要求他坦白自己的罪行。面对审问,弘旺表现得毫不在意,甚至有些漫不经心。他直接对审问的官员说:“陈京骑马进城时,我确实打了他。”他丝毫没有考虑打陈京会带来什么样的后果,仿佛这件事根本不值一提。

这件事告诉我们,弘旺虽然已经失势,但他依然没有看清形势。他根本不明白,在这样的处境下,该怎么做才能保全自己。说白了,他就是缺乏对现实的认知,也不知道在逆境中该如何应对。即便处境艰难,他依旧我行我素,完全没意识到自己需要改变为人处世的方式。

不过,雍正帝并没有打算把事态扩大。他只是把弘旺的爵位降为披甲人,用九条铁链把他锁起来,还安排了士兵轮流看守。至于弘旺的家人,雍正帝并没有为难他们,他们都没受到牵连。这样一来,既达到了惩戒的目的,又避免了波及无辜。

弘旺被九条沉重的铁链锁住,这在古代是极为残酷的刑罚。一般人连一条铁链都难以承受,更别提九条了。尽管如此,弘旺在极度痛苦中依然对雍正帝心存希望,期待有朝一日能得到宽恕。他的坚韧和执着让人不禁感叹,即使在最艰难的处境下,人性中的那份信念依然难以磨灭。

弘旺在监禁期间倍感孤单,他渴望有人能陪伴左右,与他交谈,缓解内心的苦闷。

弘旺是个聪明人,他知道自己处境不妙,便主动和看守他的士兵套近乎。这家伙读过书,嘴皮子利索,几句话就把人哄得团团转。没想到,他竟然成功忽悠了四个大兵,不仅认了兄弟,还让这些人成了他的跟班兼保镖!这事儿听起来有点不可思议,但还真让他给办成了。

这四位年轻人,年龄都在17到20岁之间,名字分别是观音保、达崇阿、柏起图和额伦特。他们对政治并不敏感,完全没有意识到弘旺的特殊背景可能带来的风险。相反,他们被弘旺的思想所吸引,全心全意地追随他。尽管外界可能认为他们的选择不明智,但他们自己却坚定地认为这是正确的道路。

举个例子,弘旺曾经告诉菩萨保:

要是主子大发慈悲,放我一马,说不定还能捞个王爷或者贝勒的爵位。等到了那一天,我肯定带你们一起去京城,给你们安排个体面的差事。

弘旺曾经告诉达崇阿:

弘旺的一番话让观音保和其他三人信以为真,他们决定追随他,希望能借此机会飞黄腾达,扭转家族的困境。

观音保他们几个的心思不难琢磨。你想啊,谁愿意一辈子窝在热河当兵?碰巧遇上一个曾经的皇亲国戚,这可是他们这辈子能见到的最有来头的人物了。这样的机会摆在眼前,换做是谁都会想方设法抓住吧。说到底,这种想法再正常不过了。

在弘旺的巧妙安排下,他的监禁生活逐渐变得不再那么难熬。达崇阿解开了他身上所有的九条锁链,而观音保也时常带他回家与亲人相聚。尽管表面上他仍被视为囚犯,但实际上他已经获得了相当程度的自由。这种看似矛盾的状态,让他虽然身处牢笼,却感受到了家的温暖和亲情的慰藉。

日子一天天过去,弘旺一直没能重获自由,这让他的心情越来越低落。他原本对重回皇族还抱有一线希望,但这份期待也逐渐消磨殆尽。他不止一次跟身边的人念叨,“既然不放我,那就这样吧”,甚至动过逃跑的念头。不过,内心深处那点残存的期盼最终阻止了他,让他选择继续等待。

弘旺的想法实在太过天真。他不仅没能重获皇族地位和爵位,雍正帝甚至没打算让他离开热河。这说明他对政治斗争的残酷性缺乏清醒的认识。正是这种不切实际的幻想,最终导致了他的悲剧结局。

【三、京城风波】

在允禩生前,他对汉文化缺乏兴趣,这一态度引起了康熙帝的不满。为了改变这一状况,康熙帝特意为他安排了一位书法老师,希望借此提升他的文化素养。然而,尽管有了这样的机会,允禩依旧对学习持敷衍态度,未能认真投入。

弘旺和允禩的性格截然不同,他对汉文化有着特别的兴趣。这可能和他的汉人血统有关。据史书记载,弘旺从小就非常用功,喜欢写写画画。即使后来被关押,他也没有放弃这些爱好,一直坚持练习。

弘旺在热河期间给自己起了个汉名,叫湛涌。他用“湛”字作为家族辈分,给几位结拜兄弟也分别起了汉名,并承诺将来要一起共享荣华富贵。

雍正八年六月,弘旺被押解进京关押。有意思的是,这一路上他不仅没戴镣铐,反而带着文房四宝,在几个兄弟的协助下,游历山水、吟诗作对,过得像个闲云野鹤的文人。这种特殊待遇让他的押送之旅显得与众不同,丝毫没有囚犯的窘迫。

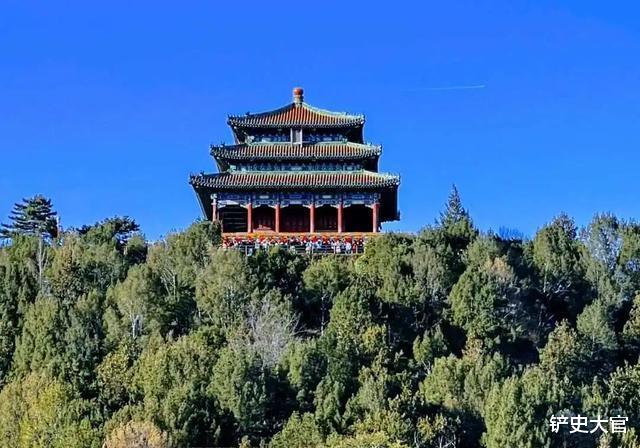

到了北京,弘旺才明白雍正的计划是“集中关押,方便控制”。在景山的监禁地点,他看到了被关押的三伯允祉和十四叔允禵等人。

虽然一家人挤在同一个地方,但气氛却冷清得吓人。每个人都住在独立的房间里,房门紧锁,还有专人把守。更夸张的是,连窗户都被封得严严实实,只留了个砖头大小的洞,用来递送食物。这种环境下,即使近在咫尺,他们也像被隔绝在两个世界。

在这种地方待着,别说人影了,连个苍蝇的影子都瞅不着。周围安静得让人心里发毛,仿佛整个世界都空荡荡的。

此外,弘旺之前的家仆全被发配到了更偏远的地区,他身边已无亲信照料。现在,只有两名由雍正帝指派的下人负责他的日常起居,同时也在暗中监视他的一举一动。

不难想象,弘旺的日子过得有多压抑。那段时间,他整天把自己关在屋里,靠写字画画打发时间。可就算这样,他还是捅了娄子。

有一天,弘旺闲着没事干,随手在一张纸上写下了几个拜把子兄弟的名字,还特意给每个人起了带“湛”字的汉名。这事儿被他身边的仆人发现了,觉得不对劲,赶紧把那张纸收走,交给了。最后,这张纸被呈到了雍正皇帝面前。

雍正帝一听说这事儿,马上安排人手去查。结果发现,弘旺在热河还有四个拜把子兄弟。更让人意外的是,这四个人以前都是吃公家饭的,却利用职务之便,给弘旺开绿灯。雍正帝一听这还得了,立马下令把这几个人抓回京城审问。这个发现让雍正帝意识到问题的严重性。他当机立断,派专人前往热河,将这四个涉案人员押解进京。通过这次调查,雍正帝不仅掌握了弘旺的社交圈,还揭露了官场中的一些不正之风。这为他后续的整顿吏治提供了重要线索。

内务府对四人实施了严厉的审讯,在持续的折磨下,达崇阿终于承受不住,选择坦白。他透露,弘旺曾向他提及一句话:

如果你们还不放我走,我就和你一起逃到扎西王的地盘去。那边山东、山西的生意人特别多,咱们可以在那边安顿下来谋生。

提到的扎西王,其实就是科尔沁右翼的扎萨克郡王扎什。尽管扎什在康熙时期就已经过世,但由于科尔沁草原紧邻热河,加上当时有不少汉人迁居此地,弘旺才会选择逃往这个地区。

正常情况下,这算不上什么大事,可偏偏有两件事掺和进来,让情况变得特别棘手。

首先,清朝皇室与科尔沁草原之间的联姻关系非常紧密。雍正帝的政敌允祉和允禵的女儿都嫁到了科尔沁部落。弘旺计划逃往那里,这直接触怒了雍正帝。

此外,当时清朝正与准噶尔处于战争状态。弘旺在这个节骨眼上跑向蒙古草原,很容易让人怀疑他打算逃往准噶尔。作为爱新觉罗家族的后代,如果他真的投靠了准噶尔,雍正帝会作何感想?这种情况下,弘旺的行为无疑会引发朝廷的猜忌和不满。

弘旺原本只是想去科尔沁做点买卖,可在那会儿的政治环境下,他的举动难免引起猜疑。雍正帝得知后大为光火,又给他加了九条锁链。至于他的那些拜把子兄弟,虽然史书上没细说他们最后咋样了,但按当时的规矩,估计都活不成了。这事儿说明,在那会儿,就算你只是想老老实实做点生意,一不小心也可能卷进大麻烦里。

事情还没结束,雍正皇帝接着处理了热河地区负责人赫奕的失职问题,直接撤了他的职。随后,皇帝安排了自己的心腹巴什去接手这个位置。这样一来,赫奕因为工作上的疏忽丢了官,而巴什则得到了提升,成为了新的热河总管。通过这样的调整,雍正帝确保了对这一关键地区的直接控制。

此外,护送弘旺回京的官员来文,以及曾负责监管弘旺的内大臣佛伦,都因涉嫌包庇弘旺而遭到了严惩。

四年过去了,允禩早已离世,但雍正帝对弘旺的警惕却丝毫未减。这充分说明,弘旺当初的种种幻想是多么不切实际,而他在热河的行为更是显得荒唐可笑。事实摆在眼前,弘旺的种种举动不仅没有达到预期效果,反而让雍正帝更加戒备。从这一点来看,弘旺的判断和行动都显得极其幼稚,完全低估了雍正帝的警惕性和掌控力。

【四、悲惨结局】

雍正帝在位时以严格治理闻名,这与他作为改革者的身份十分契合。相比之下,他的继承人乾隆帝则展现出截然不同的执政风格,以宽厚仁德作为施政理念。两代帝王在治国方略上形成了鲜明对比,体现了清朝统治者在不同历史时期对治理方式的调整与转变。乾隆帝的仁政理念不仅延续了清朝的统治,也为后来的施政者提供了重要参考。

乾隆帝登基后,皇族内部因九子夺嫡事件陷入分裂。为了扭转局面,他采取了宽容仁慈的策略,旨在修复家族关系,重新团结皇室成员。这一举措不仅缓和了内部矛盾,也为清朝的稳定统治奠定了基础。通过这种方式,乾隆成功巩固了皇权,确保了国家的长治久安。

乾隆帝对八爷党成员及其后代采取了不同的处理措施。部分人受到较轻的处罚,另一些人则获得自由,甚至有人重新得到了原有的爵位。这种差异化的处理方式,既体现了皇帝的宽严相济,也反映了对具体情况的具体分析。通过这样的安排,乾隆帝有效地缓解了八爷党问题带来的影响,同时也在一定程度上平衡了各方利益。

弘旺是雍正帝主要对手的儿子,但乾隆帝并未对他采取严厉措施。相反,乾隆不仅赦免了他,还恢复了他的皇室地位。此外,弘旺每月能领取三两银子作为生活费用,并获得了20间房屋、15顷土地以及8名仆人。这些安排显示出乾隆在处理前朝遗留问题时的宽容态度。

经过七年的牢狱之灾,弘旺终于重获自由,恢复了皇室身份。虽然他没有被封爵,收入也不算丰厚,但凭借名下的房产、土地和仆人,他的生活条件依然相当优渥。这段经历虽然艰难,但并未改变他的基本生活保障。重获自由后,弘旺重新过上了衣食无忧的日子,尽管地位不如从前,但基本的生活需求都能得到满足。他的处境虽然比不上那些有权有势的皇亲国戚,但比起普通百姓,他的生活条件已经相当优越了。

可惜好景不长,弘旺的逍遥日子仅仅维持了七年。乾隆皇帝对他进行了严厉的指责,列举了多条罪状,包括在朝阳门外过夜、与大臣侍卫平起平坐以及行为放肆等。乾隆甚至斥责他为人卑鄙、不知廉耻,辜负了自己对他的信任和栽培。

从这些指控可以看出,乾隆虽然放了弘旺,但对他还是相当警惕,甚至带着明显的轻视。弘旺的每个举动都可能被过度解读,其实他可能没犯什么大错,但由于他的特殊背景,很容易引起别人的猜疑。换句话说,弘旺的身份让他的一举一动都变得敏感,即便他本意并非如此,也难免被人误解。这种处境让他即便重获自由,依然生活在严密的监视和猜忌之中。

乾隆皇帝对庄亲王胤禄和履亲王胤祹提出了严厉批评,认为他们在监护弘旺时存在失职行为。这两位亲王身为家族长辈,却未能尽到教育晚辈的责任。他们既没有及时纠正弘旺的错误,也没有采取必要的管教措施,反而采取了放任不管的态度。这种不作为最终招致了乾隆帝的不满和问责。

乾隆帝连自己的亲叔叔都不给面子,直接训斥了一顿,可见他这回是真动怒了。没过多久,他就下令把弘旺关了起来。不过这次和之前不一样,没把他关在景山,而是直接软禁在他自己家里。这个决定也说明了乾隆帝对弘旺的处理方式有所改变,虽然还是关押,但至少给了他一点面子,让他在家里待着。

在接下来的二十年里,弘旺选择了一种隐居的生活,他从未离开过自己的家,全心全意投入到写作中。他的作品《皇清通志纲要元功名臣录》详细记录了他一生的经历。尽管弘旺没有直接批评他的四伯雍正帝,但他通过巧妙的手法,暗示雍正帝表面上看似仁慈,实际上却是心机深沉、表面一套背后一套的人物。这种写作方式,既表达了他对过去的不满,又避免了直接对抗,展现了他作为文人的智慧与谨慎。

弘旺到了晚年才真正看透了雍正帝的本性,可惜已经太迟了。要是他能早点醒悟,事情的发展可能会完全不同。这种后知后觉的认知,往往让人感到无奈和遗憾。人生就是这样,有时候明白得太晚,错过了改变命运的最佳时机。

在乾隆二十七年的十一月,54岁的弘旺在其居所离世。他的一生历经坎坷,曾遭遇一次流放和两次监禁,总计被囚禁的时间超过27年,几乎占据了他生命的一半。这样的经历充分展现了当时政治斗争的激烈与无情。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。