在一个阳光明媚的下午,小李坐在咖啡厅里,手指轻轻敲击着面前的笔记本电脑。

他对新兴的科技产品一直充满好奇,今天他被朋友推荐了一款名为Manus的AI应用。

在兴致勃勃地进行一番研究之后,他发现这款产品居然在国内不太容易使用。

这让他想起了另一款曾经大火的应用Monica,同样是一款面对境外的AI工具。

Manus的背后故事:监管理论与实际操作

Manus的故事非常有趣。

起初,它就像是一颗闪亮的新星,迅速吸引了很多技术爱好者的目光。

好景不长,人们发现它在国内的使用存在障碍。

原来,Manus涉及到了国内的政策规定问题,特别是AI产品相关的备案要求。

这就像是一个游乐场的大门,对那些在国内推出的外来应用设置了门槛。

肖弘团队背后策划的这个新产品,不得不面对监管的“拦路虎”。

根据国内的相关法规,任何生成式人工智能服务若要在国内开展,必须经过一系列合规步骤。

Manus在这一点上似乎还没有准备充分。

因此,它的初期推广选择向海外用户倾斜,着重在国际市场上“试水”。

肖弘团队的策略:从Monica到Manus的发展路径说到Monica,这是一款由肖弘团队早期打造的AI工具。

这个插件的出色表现立刻受到了用户的热捧,给用户在信息处理上带来了极大的便利。

它能够在浏览器中无缝地帮用户聊天、翻译,甚至进行文案创作。

Monica曾获得了不少好评,但随着国内相关政策的出台,它在国内的历程变得曲折。

面对法规的挑战,肖弘团队并没有退缩。

他们开始寻找各种可能的路径来适应新规,包括为Monica寻找合规进入国内市场的方法。

他们没有急于求成,而是仔细分析,找到一条可行之路。

这样的经验也在为后续开发的Manus积累宝贵的实战经验。

AI产品的国内挑战:政策与合规需求在国内推出AI产品不是一件简单的事情。

以Manus为例,它需要首先确保其所使用的大模型经过合规备案。

这不仅是一个关于软件本身的问题,还涉及到数据来源、用户隐私等多方面的考虑。

不同于早期技术处于灰色地带,如今的监管要求正在逐步完善。

各个相关部门对于AI服务提供的规定非常具体,像是使用合法来源的数据,保护知识产权,以及保证数据的真实性。

这一切都使得新技术在国内市场的应用充满挑战。

跨境AI应用的未来:出口转内销的可行性分析鉴于这样的背景,“出口转内销”成为了尤其值得关注的策略。

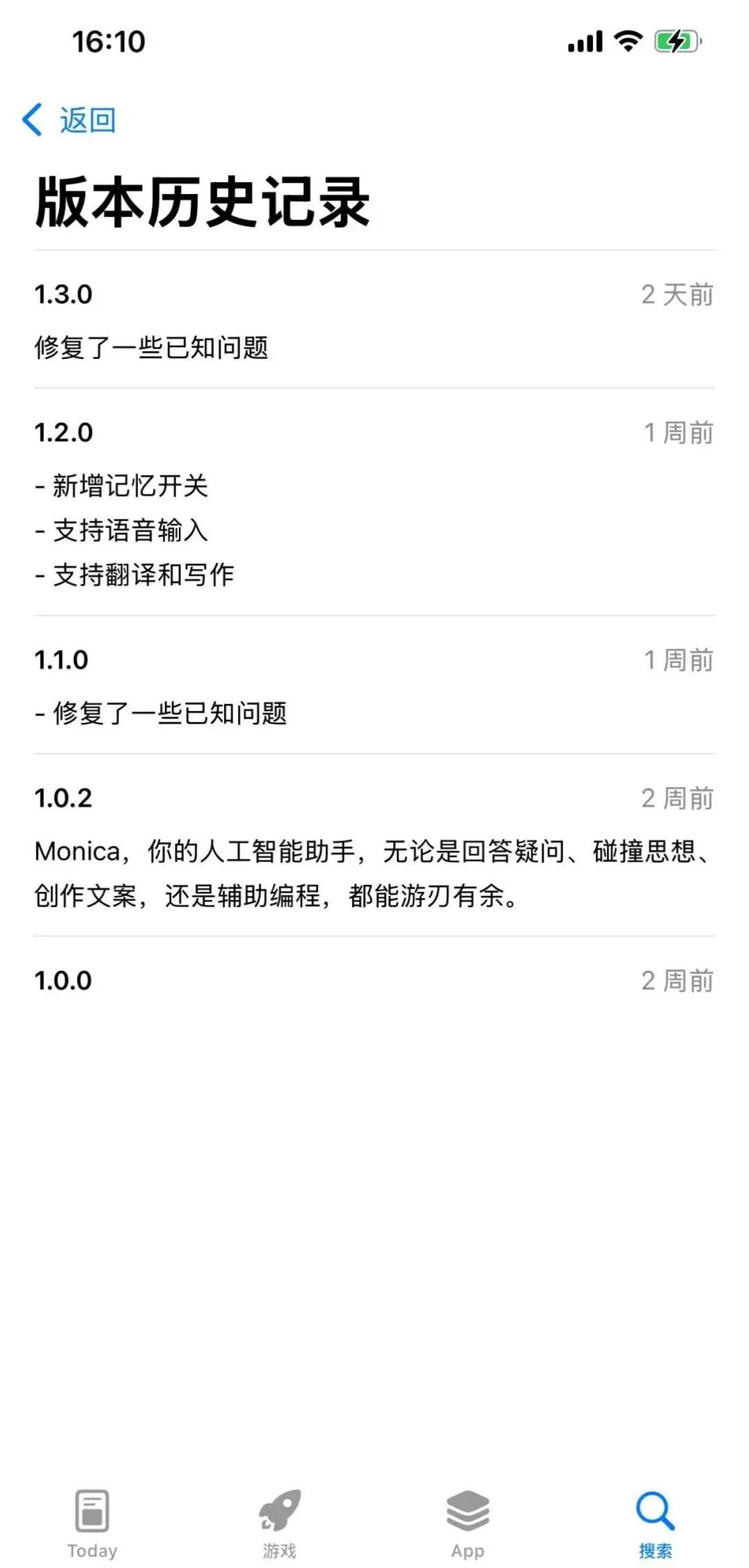

Monica已经走上了这条道路,肖弘团队在设法让它华丽回归国内市场。

他们通过接入在国内经过备案的大模型,成功实现了Monica的本土化。

这引发了一个有趣的思考:未来,Manus是否能效仿这样的路径?

它需要的不仅是技术上的升级,还要符合“进退有据”的策略准备。

当前,国内AI市场的空间仍然巨大,如果能解决合规问题,Manus或许可以像Monica一样在国内蓬勃发展。

当小李在结束一天的工作准备回家时,他对这些AI产品的合规历程产生了新的理解。

过去,他只是一个单纯的用户,如今,他意识到技术未来的走向不仅仅关乎产品的优劣,而更关乎于产品能否在合规的框架内找到一条属于自己的位置。

这样的问题看似复杂,却在不断提醒我们:合规并非阻碍,而是新技术前行的方向标。

相信有一天,像Manus这样的应用会在满载期待中,顺利穿越这道政策的门槛,为更多用户提供服务。

重要的是,如何在规则中寻找出路,这不仅是企业的考验,更是科技创新者们需要共同面对的课题。