美绝密文件曝光:或牺牲日本遏制中国崛起?

一份由美国防部长海格塞斯签署的绝密文件,近日在五角大楼内部传阅,其内容令人震惊:美国或将日本推向中美博弈的最前线,以牺牲日本为代价来遏制中国的崛起。

这份文件的曝光,引发了国际社会的高度关注和广泛讨论。

美国国防战略的重心正在悄然转移。

这份绝密文件表明,美国将战略重心从欧洲转向美洲本土防御和西太平洋地区的军事部署,旨在全力遏制中国的崛起。

此前,特朗普政府时期对欧洲盟友反复无常的态度,如今看来,正是美国战略转移的先兆。

美国试图在撤离欧洲之前,最大限度地榨取其剩余价值。

美国将中国视为主要的战略竞争对手,并试图不惜一切代价阻止其崛起。

这一战略意图,在此次泄露的绝密文件中得到了清晰的体现。

文件中指出,美国未来的国防政策将围绕两个核心目标展开:加强美洲本土防御和全力阻止中国大陆“夺取台湾”。

美国希望通过这两个目标,在未来可能发生的中美战争中取得胜利。

海格塞斯近期访问了关岛、菲律宾和日本等地。

他直接要求日本在中美开战时冲在最前线,这无疑将日本置于极其危险的境地。

中国将面临前所未有的周边安全挑战。

日本还将参加4月份的美菲“肩并肩”联合军演,迭戈加西亚军事基地的B-2轰炸机也已就位,表面上针对伊朗,但实际目标很可能是中国。

《华盛顿邮报》3月29日的报道称,这份绝密文件揭示了美国未来的国防政策走向。

美国急于摆脱欧洲这个“包袱”,将战略重心转向西太平洋,以全力遏制中国。

从特朗普到拜登,再回到特朗普时代,美国遏制中国的战略从未改变,只是程度不同。

特朗普时期从芯片领域开始遏制中国,拜登时期则扩展到整个高科技领域。

即使在高科技领域对中国进行全面制裁,中国的科技发展目标依然完成了86%。

美国发现,制裁的效果并不理想。

面对中国在经济、科技、制造业、军工甚至文化舆论领域的全面崛起,美国感到不安。

尤其令美国担忧的是中国庞大的制造业产能和造船产能,以及中国先进军事装备的快速发展。

2016年中美南海对峙,美国最终在中国“不惜一战”的坚定姿态面前选择了退却,这成为中国军事崛起的标志性事件。

如今,美国为何又重拾信心?

原因在于,美国认为台湾是中国的一个“罩门”。

美国深知与中国正面开战胜算渺茫,因此选择在台湾问题上做文章,试图在背后对中国进行打击。

3月底,美国防部长海格塞斯首次出访印太地区。

他访问了夏威夷、关岛、菲律宾和日本。

值得注意的是,日本被安排在访问行程的最后一位。

在与日本防卫大臣中谷元的会谈中,海格塞斯要求日本在包括台湾海峡危机在内的西太平洋地区发生紧急事态时“站在前线”。

海格塞斯的访问行程,勾勒出了一个清晰的战略框架:关岛、菲律宾和日本将构成一个多层防御/进攻体系,其中关岛将扮演关键基地的角色。

关岛部署了B-1B、B-52以及B-21轰炸机,将承担远程打击任务。

而菲律宾和日本则将被推到“一线作战”的位置。

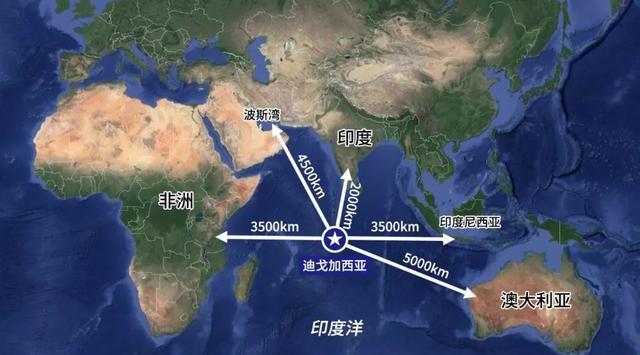

多家美媒报道称,大量B-2轰炸机、KC-135R加油机和C-17大型运输机飞抵迭戈加西亚基地。

美媒称,这些轰炸机将执行对伊朗的打击任务。

分析人士认为,这些B-2轰炸机更有可能是针对中国。

迭戈加西亚基地比关岛基地更加安全,B-2轰炸机从该基地起飞,可以轻松打击中国沿海目标。

日本一直试图在中美之间保持平衡,既想享受中国经济发展带来的红利,又想借助美国的力量成为“正常国家”。

如今日本在经济和军事上都面临困境。

中国曾积极推动中日韩自贸区,希望通过经济手段拉拢日本和韩国。

但由于美国的影响,中日韩自贸区的努力最终失败。

此后,日本加入了美国的对华科技战阵营,对中国半导体设备实施制裁。

作为回应,中国在日本优势产业领域展开竞争,导致日本经济持续衰退。

在军事上,日本也未能取得突破。

日本亲中派已被清洗,安倍晋三被暗杀,现在的日本政坛充斥着“亲美派”。

日本希望通过与美国对抗中国,获得成为“正常国家”的机会。

美国并没有给予日本任何承诺,反而要求日本充当“炮灰”。

日本计划在台海战争爆发后,将琉球群岛南部的先岛诸岛居民转移到九州地区。

这表明日本正在为战争做准备,并试图向美国表忠心。

美国的要求让日本感到失望。

如果台海发生冲突,日本采取军事行动,中国将如何回应?

是打击日本还是美国?

答案显而易见,中国将首先打击日本。

因为美国并没有直接参与军事行动。

即便攻击来自美国提供的武器或技术,发射地点仍在日本。

日本将首当其冲,成为牺牲品。

4月1日,中国人民解放军东部战区在台湾岛周边组织了大规模军事演习,重点演练海空战备警巡、夺取制权、对海对陆打击等科目。

这次演习没有预告、没有代号、没有时间限制,实战意味浓厚。

这次演习是对赖清德“急独”言论的回应,也反映出美国可能正在试图将台湾问题引向战争。

中国必须保持警惕,尤其是在美国可能牺牲日本以遏制中国崛起的情况下。

面对如此复杂的国际局势,我们不禁要问:日本能否避免成为“炮灰”?

中美关系将走向何方?

台海局势又将如何演变?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。