他秘密帮助中国,一场商战为华赢得500万外汇,今千亿帝国接班难

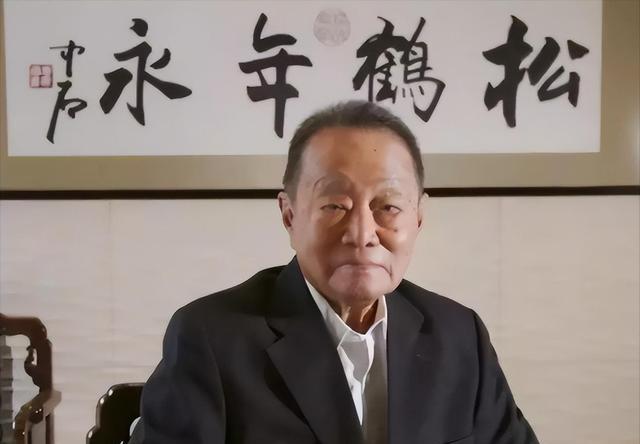

谁是郭鹤年? 你或许只知道他是香格里拉的创始人, 金龙鱼的幕后大佬, 却不知道这位百岁巨富, 还曾为中国 “秘密” 立下汗马功劳!

更令人唏嘘的是, 坐拥千亿资产的他, 晚年竟遭遇 “接班困境”! 他为中国做的 “秘密大事” 究竟是什么?

信息来源:《“亚洲糖王”郭鹤年:他的一场商战为中国赢得500万外汇》,东方卫视,2024年5月31日。

乱世下南洋,母亲教他“商道即人道”

要说“亚洲糖王”郭鹤年的事件,还得从他的家族讲起。 晚清民初,为了讨生活,郭鹤年的父亲郭钦鉴,带着叔伯兄弟告别故土,漂洋过海来到马来西亚的新山,开始了他们闯荡南洋的征程。

最初,他们从小本生意做起, 倒腾大米、白糖这些生活必需品。 凭着一股子勤劳肯干和过人头脑,郭氏兄弟渐渐在异国他乡扎下了根基,也慢慢攒起了一家小小的商行。

郭家兄弟恪守着诚信为本、兄弟同心的家训, 为家族日后的发展打下了扎实的基础。 就在这样的家庭氛围里, 鹤年出生了。 父亲给他取名“鹤年”, 寄托了家族生意兴隆、 年年丰收的美好愿望。

优渥的家境, 让郭鹤年从小就接受了良好的教育。 他先后在新山英文学校和新加坡莱佛士学院求学, 融汇了中西方的文化滋养。

但对他一生影响最深远的, 莫过于母亲郑格如的言传身教。郑格如毕业于福州协和大学,她是一位通情达理、 见识不凡的女性。

她不仅教导郭鹤年儒家经典和道家智慧, 更以自己的言行举止,向他灌输了 “道德至上”、“兼济天下” 的处世哲学。

这些宝贵的精神财富, 深深地刻在了郭鹤年的内心里, 也塑造了他日后奉行的 “商道即人道” 的核心价值观。同时,父亲也耐心教导他经商之道, 培养了他敏锐的商业嗅觉和脚踏实地的经营理念。

然而, 世事难料。 就在郭鹤年准备大展拳脚的第二年, 父亲郭钦鉴不幸因病去世, 家族企业顿时陷入困境。

在这危急关头, 年轻的郭鹤年, 在母亲的鼎力支持下毅然站了出来, 试图力挽狂澜。 他将家族的资金和产业重新整合,以股份制的形式团结兄弟, 并凭借出色的才干被推举为公司的董事主席, 肩负起带领家族走出困境的重任。

二战结束后, 马来西亚掀起了独立浪潮。 不少商人选择撤离避险,但郭鹤年却独具慧眼, 敏锐地察觉到了其中蕴藏的巨大商机。

爱国之心

郭鹤年敏锐地判断, 英国殖民者撤退后, 马来西亚的经济支柱产业——制糖业, 必将出现巨大的市场空缺。

于是, 他当机立断将手中所有资金都投入到食糖产业之中, 并积极与政府建立良好关系, 争取政策层面的支持。

凭借着天时、地利、人和, 郭鹤年迅速崛起, 在短短数年内就掌控了马来西亚高达80%的糖业市场份额, 一举奠定了 “亚洲糖王” 的显赫地位。

但他并未止步于此, 而是将商业触角伸向更广阔的领域。 从房地产开发、 住宅社区建设, 到豪华酒店运营、 金融投资, 郭鹤年的商业版图不断扩张壮大。

他一手创立了享誉全球的 “香格里拉” 酒店品牌, 将象征着人间天堂的 “香格里拉” 带到了世界各地。

同时, 他还将 “金龙鱼” 食用油品牌引入中国市场, 在那个物质相对匮乏的年代, “金龙鱼” 的出现, 有效缓解了中国当时食用油供应紧张的民生难题。

在郭鹤年令人瞩目的商业成就背后, 更令人钦佩的,是他那颗炽热真诚的爱国之心。 上世纪70年代, 中国面临着食糖供应短缺和外汇储备不足的双重困境。

在祖国最需要帮助的紧要关头, 郭鹤年挺身而出义不容辞地接受了国家的秘密委托, 从国际市场上秘密采购30万吨食糖。

为了避免引发国际糖价的剧烈波动, 他巧妙地安排亲信前往巴西进行采购, 而自己则高调出席日内瓦国际糖业会议, 以此来分散国际社会的注意力。

最终, 30万吨宝贵的食糖顺利运抵中国。 更令人敬佩的是, 郭鹤年又通过抛售期货为国家额外赚取了500万美元的外汇, 并悉数捐赠给了国家。

在这次行动中, 郭鹤年不仅没有从中牟取任何私利, 反而因为工厂停工两个月而蒙受了不小的经济损失, 但他对此却从未后悔过。

此后, 无论是投资建设北京国贸中心, 还是为北京亚运会慷慨解囊, 郭鹤年始终秉持着低调务实、 不求回报的原则, 默默地为祖国的发展贡献着自己的力量。

郭鹤年深厚的爱国情怀和卓越贡献, 得到了国家的高度认可和充分肯定。

一生报国,富可敌国,晚年也有遗憾

改革开放初期, 邓公曾亲自会见郭鹤年, 并亲切地称赞他为 “引路人”, 肯定了他在中外经济交流中的先锋作用。

进入新世纪, 郭鹤年回报桑梓的脚步从未停歇。 2005年他向希望工程慷慨捐赠5000万元, 助力中国贫困地区的教育事业。

2008年汶川地震, 他与家族共同捐款1.3亿元, 为灾区人民送去温暖与希望。 疫情期间, 他又一次捐款3000万, 与全国人民共克时艰。他还多次向北京大学捐赠, 累计超过1.1亿元, 鼎力支持国家教育事业的发展。

郭鹤年还荣获了CCTV “中国经济年度人物终身成就奖”, 这份沉甸甸的荣誉, 是对他一生卓越贡献的最高褒奖。

如今, 已过百岁的郭鹤年, 依然精神矍铄, 坚守在商业一线。 其中一个重要原因, 或许在于他至今尚未找到真正合适的家族事业继承人。

目前看来, 郭鹤年或许只能在二房太太的子女中物色接班人。 然而, 正如他母亲郑格如曾经教导他的那样: “儿孙若能如我,何须留财多, 儿孙不如我,多财又有何用?” 相比于财富的传承, 郭鹤年似乎更看重家族精神的延续和发扬。

笔者认为

郭鹤年用一个世纪的奋斗历程, 生动诠释了 “取之于社会, 用之于社会” 的崇高企业家精神。

在新的时代背景下, 如何传承和弘扬郭鹤年先生的精神品格, 如何引导更多企业家像他一样, 将商业成功与社会责任紧密结合, 或许是今天我们更应该深入思考的时代命题。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。