2025年3月31日,中国科学技术大学郭光灿院士团队宣布了一项震撼全球量子科技界的成果:全球首个毫秒级可集成量子存储器诞生!

这一突破不仅将量子存储时间从微秒级跨越至毫秒级,更以12%的存储效率远超传统光纤方案,标志着中国在量子通信核心技术领域迈出了里程碑式的一步。

一、量子通信的“心脏”:为何需要可集成存储器?

量子通信的核心挑战在于光信号的长距离传输损耗。

要实现千公里级的量子通信网络,必须依赖量子中继器——其核心组件正是“量子存储器”。

它如同“中转站”,短暂存储量子态信息,待信号同步后继续传输,从而突破距离限制。

然而,传统量子存储器面临两大瓶颈:

1. 存储时间短:此前集成化存储器的寿命仅约10微秒,无法满足实际需求;

2. 效率低下:存储效率远低于传统光纤延迟线(0.01%),导致实用性受限。

中国科大的这一突破,正是从这两大痛点切入,通过“原创技术路线”与“工程化创新”,实现了性能的颠覆性提升。

二、技术突破:从10微秒到1毫秒的跨越

研究团队由李传锋、周宗权教授领衔,采用三大核心技术,攻克了量子存储的“卡脖子”难题:

1. 无噪声光子回波(NLPE)方案:滤除噪声,提升效率

传统量子存储因器件噪声难以滤除,仅能在原子激发态短暂存储。

团队原创的NLPE方案,通过光学脉冲精确调控铕离子自旋态,将量子信息稳定存储于原子基态,显著降低噪声干扰,存储效率提升至12.0±0.5%(传统光纤方案仅为0.01%)。

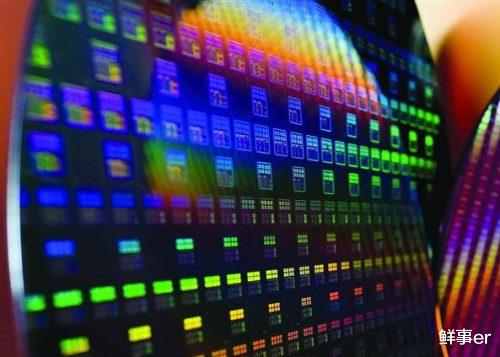

2. 飞秒激光微加工:打造高精度光波导

团队在掺铕硅酸钇晶体中,利用飞秒激光刻蚀出圆对称凹陷包层光波导。这一结构通过偏振自由度过滤噪声,同时实现光子高效耦合,为长寿命存储奠定物理基础。

3. 动态解耦(DD)技术:延长寿命的“抗干扰密码”

研究者在晶体表面集成共面电波导,施加射频磁场调控铕离子核自旋跃迁。

通过动态解耦技术,抑制自旋退相干效应,最终将存储寿命从10微秒延长至1.021毫秒,且效率保持稳定。

三、应用前景:从实验室到量子互联网

这一成果的实用性已获国际权威期刊《科学·进展》审稿人高度评价:“这是可集成量子存储领域的重大进步,为长寿命存储器发展提供了典范”。

其实际意义体现在三大方向:

1. 构建长程量子网络

毫秒级存储时间可支持量子中继器在数百公里节点间高效运作,为覆盖全国的量子通信网络铺平道路。

2. 推动量子计算实用化

高保真度(89.7%±1.5%)的量子存储能力,可解决量子计算中“量子态暂存”难题,加速容错量子计算机研发。

3. 军事与金融安全升级

量子存储器的高效加密传输特性,将大幅提升国防通信与金融系统的抗黑客攻击能力。

四、全球竞争:中国量子科技的“弯道超车”

自2011年起,欧美多国尝试在稀土晶体中开发可集成量子存储器,但始终受限于噪声与效率问题。

中国团队此次突破,不仅实现了存储性能的全球领先,更展示了NLPE方案在信噪比控制上的独特优势。

技术对比:

1.传统方案(国际水平)

存储时间:10微秒级

存储效率:≤0.01%

噪声水平: 高

集成化潜力:有限

2.中国科大新成果

存储时间:1.021毫秒

存储效率:12.0±0.5%

噪声水平:显著降低

集成化潜力:可大规模扩展

研究团队表示,下一步将优化存储器与量子光源、探测器的集成度,并探索其在卫星量子通信中的应用。

随着“科技创新2030重大项目”等国家战略的持续推进,中国有望在2030年前建成全球首个洲际量子通信网络。

从“量子卫星”墨子号到“九章”量子计算机,中国在量子科技领域的每一次突破都在重塑全球竞争格局。

此次毫秒级可集成量子存储器的诞生,不仅是技术的飞跃,更是中国科研团队“十年磨一剑”的生动写照。

正如郭光灿院士所言:“量子存储器的毫秒时代,将是量子互联网的黎明。”

评论列表