若中国发起统一战争,美军可封锁两大海峡,“锁喉”中国

【战略谬论引风波】

2025年3月15日,宾大国际战略研讨厅中,菲奥娜·萨默斯教授于讲台上发布了一份出人意料的报告,令全场人员均感震惊。

模型分析显示,中国若统一作战,控制霍尔木兹与马六甲海峡,半年即可。她指出两海峡如锁钥,扼东亚海贸要道,制中国海上命脉。会场议论纷纷,意见不一。

这场研讨会原为例行学术交流,菲奥娜教授言论却引发国际轰动。美智库评估该战略,五角大楼召开会议讨论。随之,“双峡锁喉论”成军事论坛热点。

支持者视此为低成本高效战略,可避直接军事冲突之巨损。他们援引历史成功案例,证实海上封锁战略有效,特别是在全球化时代,长期贸易中断为各国所难承。

质疑之声不可忽视。专家指出,现代战争已超越单一维度,地理封锁难应对复杂局势。且全球经济深度融合,遏制性战略易引发连锁反应,对双方均造成伤害。

争论越出学术圈,在网络引发热议。某智库报告增新视角,分析全球供应链复杂性与各国危机战略韧性。虽未否“双峡锁喉论”,其数据全面促使人们反思简单战略思维。

【军事封锁显优势】

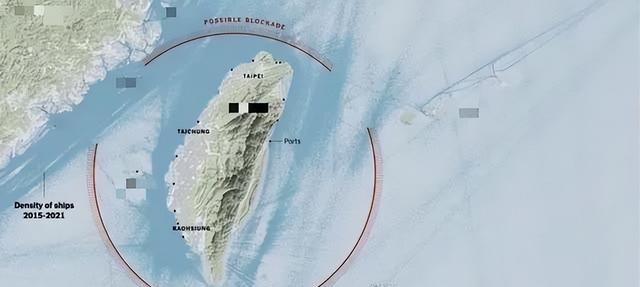

"双峡锁喉论"升温,军事分析家深入评估美军控制两大战略水道能力。霍尔木兹海峡扼波斯湾至阿曼湾咽喉,马六甲海峡连印度洋与太平洋,承载全球40%年贸易量。

美军长期在中东驻军,自海湾战争起,在多国建军事基地,形成密集网络,掌控霍尔木兹海峡水域。巴林的美第五舰队总部,对美军波斯湾行动至关重要。

东南亚美军布局深远,新加坡樟宜海军基地为重要据点,控制马六甲海峡。美军航母战斗群常在此巡航,彰显其强大军事力量。

2024年底,印度海军完成安达曼-尼科巴群岛军事设施扩建,此举增强了其对马六甲海峡周边水域的控制力。

军事实力仅为海上封锁的一环,关键在于应对其连锁反应。每日数千商船经两海峡运送能源、原料及商品,封锁将重创全球供应链。

这种封锁行动需多久见效?军事专家指出,短期或难达战略目的,而长期封锁则面临巨大国际压力与经济代价。

美军军事优势仍不容忽视,它彰显美国全球军事投送力及海上通道战略布局。此优势能否成战略威慑,取决于各方战略智慧与克制。

【封锁战略露破绽】

西方智库热议海上封锁战略可行性时,冷静观察者指出其隐患,该战略在政治、经济及军事上均面临诸多不可预测变数。

政治层面考量至关重要。国家做重大军事决策时,必深评国际与地区局势。历史表明,贸然军事行动后果难料。故面对封锁威胁,决策层会权衡因素,待时机成熟再行动。

经济层面影响显著。全球化经济下,各国经济深度融合。贸易统计显示,中国为美重要贸易伙伴,且居欧盟第一大贸易伙伴之位,紧密联系意味着封锁将致多方受损。

能源供应乃关键。数据表明,中国年石油进口近6亿吨,超国内产量两倍。此依赖进口结构存战略风险,但并非不可解决。

中国具备大规模战略石油储备,战时经济体制下的能源调配机制将起关键作用,通过资源合理分配,优先满足军事需求,能确保长期战略行动的实施。

更重要的是,中国已预先布局,构建多元能源供应体系。与俄罗斯、中亚的陆上油气管道已建成运营,能大幅减轻海上封锁对能源供应的压力。

从军事角度,封锁战略实施面临挑战。现代战争超越地理封锁,信息化、智能化作战削弱单一封锁效果。此外,封锁行动易引发对方反制。

【博弈格局生变数】

封锁战略讨论深化,国际战略界关注宏观博弈格局。多边博弈复杂,各方行动易致连锁反应,最终结果常出乎意料。

全球供应链重组正进行。新冠疫情与地缘政治冲突致国际产业链区域化明显。国际咨询机构报告显示,企业正积极寻求供应链多元化,以降低地缘政治风险。

制裁效果上,国际社会经验丰富。伊朗与俄罗斯案例表明,制裁虽施压经济,却常伴意外后果。世界银行研究显示,制裁促使被制裁国加速寻求替代方案,推动经济结构转型。

南海为世界上最繁忙航运通道之一,战略价值显著。影响该区域航行自由的行动将受国际社会高度关注。专家称,美军若封锁马六甲海峡,南海战略通道亦可能遇险。

历史经验显示,战略对抗常催生新国际合作。2024年起,能源出口国探索新贸易结算方式,以降低对传统金融体系依赖。此趋势预示,单边封锁或加速国际经济秩序重构。

国际制裁的双向影响显著。世贸组织数据显示,全球化背景下,制裁常致双方经济损失。经济学家称此为“经济回旋镖效应”,即制裁者或反受其害。

复杂局势下,战略韧性成关键。研究显示,大型经济体常通过内部调整和创新应对外部压力。此能力涉及经济与科技创新。同时,国际政治格局因新兴经济体崛起和区域一体化而微妙变化。

这场战略讨论由学术研讨引发,终成全球治理模式反思。它暴露了传统封锁战略局限,启示新型国际关系探索。在不确定时代,战略定力与共同发展是破局关键。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。