权谋高手,战略天才,却被诋毁600年

建文元年七月(1399年),燕王朱棣反了。

他正在开着最后的誓师大会,慷慨激昂的规划的着未来,底下将士听的热血澎湃。突然,原本晴空万里的天气,变得狂风大作,雷电交加,把宫殿的瓦砾都给劈碎了。

这无疑不是个好兆头,底下的将士脸色大变,开始窃窃私语。主角朱棣也是骇然,一时语塞,不知道该如何安抚将士。

不出意外,这场造反誓师大会可能要破灭了。

一个和尚救场了,三言两语解决了危机。他诡辩称:“这是吉兆,风雨大作预示真龙现世,燕王殿下是真龙天子阿。”原本士气低落的将士,再次亢奋了起来。

这个力挽狂澜的和尚叫—姚广孝。

除却朱元璋,姚广孝应该是大明三百年历史最传奇的僧人吧。他辅助朱棣夺嫡即位,被誉为“靖难第一功臣”。身前位极人臣,死后哀荣备享。不过,短短十几年后,他便陷入了无边的诋毁之中,饱受争议600年。

如此两极的反转,姚广孝经历了什么?今天笔者就来扒一扒,这位大明最传奇的“妖僧”。

姚广孝画像

受帝国最高层的影响,姚广孝所在的三吴大地佛教氛围浓烈。明末清初文人徐枋曾记载:

三吴之内,刹竿相望,其名蓝巨刹,涌殿飞楼,雄踞于通都大邑、名山胜地者无论,即僻壤穷乡,山村水落,以至五家之邻,什人之聚,亦必有招提兰若,栖托其间。

可见元朝的僧人是非常具有前途的职业,虽不是官,却地位特殊。

姚广孝家族世代信佛,便同意了儿子为僧的要求,14岁的姚广孝被送去了妙智庵为僧,释号道衍。

而出家为僧对于姚广孝来说,是因传统考取功名之路受阻,而进行的一次便宜之策,他的目的不外乎是为了施展自己的抱负,满足自己的野心。

就算是出家为僧,姚广孝也不是不走寻常路。

除了研习佛法,姚广孝骨子里仍与传统士大夫无异。主张“儒者道并行不相悖”。他读书工诗,广交天下士人,是吴中文人团体“北郭十友”的成员。他的诗词文章被宋濂、苏伯衡等名士所推崇。学习儒学的同时,他又拜道士席应真为师,学习阴阳术数、兵法。

姚广孝所学庞杂,涉及儒、释、道三学。

考虑到此时正值红巾军最炽热、天下最动荡之时,姚广孝作为出世的修行者,不仅不隐匿避世,却一反常态的四处游历,高调结交天下名士。足见,姚广孝志向不小。

姚广孝在至正二十五年(1365年)做了一篇讽刺色彩浓郁的文章—《斥牟文》。文中记载,姚广孝游行至乡间之时,见有老农在田垄上哭泣,姚广孝问他因何哭泣。老农答道:有害虫蚕食稻苗的根部,稻苗都死光了。

以田间害虫隐喻这吃人的乱世,身为出家之人却依然时刻关注着朝局、民生。他的好友王止仲曾如此评价姚广孝:“有当世才,虽自匿,欲有所用之”。

可惜,元末数十年的乱世,鼎故革新之际,英雄辈出之秋。待价而沽的姚广孝,未能脱颖而出,他所学的儒、释、道三学也未能在乱世之中发挥任何热量。明朝建国,元帝北遁,跟姚广孝毫无关系。

或许古刹青灯才是姚广孝的最终归宿,但是,姚广孝不甘于沉寂。

02、洪武三年(1370年),好友高启被征召为户部侍郎,更加让姚广孝心神向往。次年,朝廷征召高僧,姚广孝前往应天,取得了礼部的度牒,入册于觉林寺。正式踏入了“高僧”的行列。

元末明初名士高启像

常年的游历、结交天下名士还是有好处的。他的好友宗泐法师已经当上了僧录司左善世(正六品),是朱元璋身边最亲信的法师,曾两度受命出使西域。在宗泐的引荐下,姚广孝正在这批高僧的名单之中。

在姚广孝的细心观察下,当今藩王中能一展他心中抱负的当属—燕王朱棣。

朱棣此时年方23,封藩元朝故都,为人“智勇有大略”,数出塞北,擅于用兵。种种迹象表明,朱棣似乎不是甘愿屈居人下的主。姚广孝隐隐感觉,朱棣与他是同一种人。

初次见面,姚广孝声称将送给朱棣一顶“白帽子”,朱棣心领神会。这是两个野心家的首次碰面,此次碰面,注定了天下将会不再太平。

姚广孝从此便跟随朱棣,在北平庆寿寺当主持。

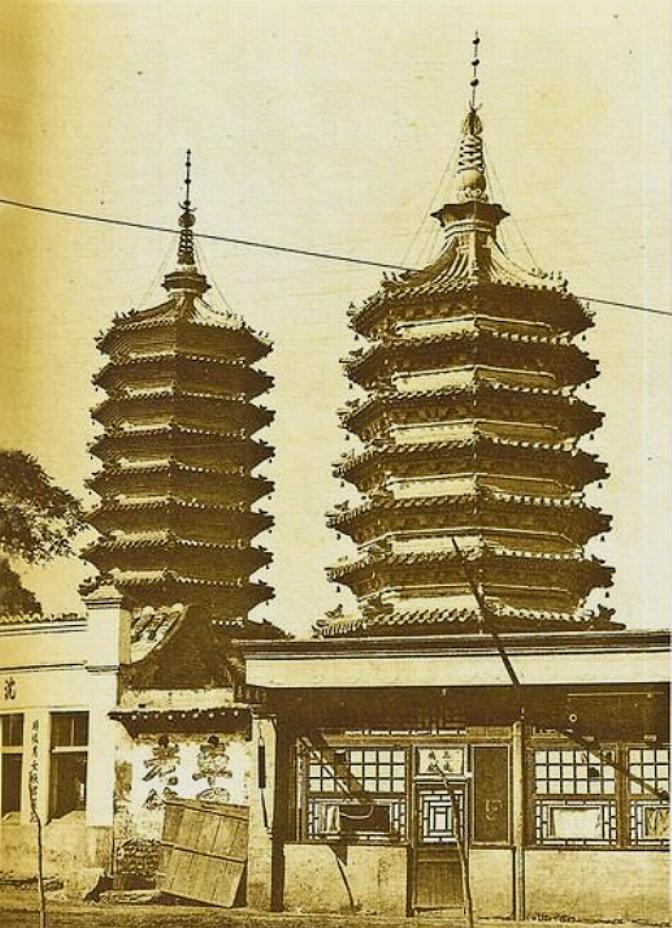

庆寿寺曾是元代京师最宏伟的寺庙,靠近元故宫(即燕王府)。昔年庆寿寺两位主持海云禅师、可庵禅师都曾经推荐刘秉忠给忽必烈。刘秉忠发迹后,为两位禅师立像、刻功德碑于庆寿寺,遗迹尚存。

冥冥之中的机缘巧合,似乎更加坐实了姚广孝就是刘秉忠再世。

史载姚广孝居住庆寿寺后,“出入(燕王)府中,迹甚密,时常屏人语”。可以肯定二人密谋的事,必然跟“白帽子”有关。

庆寿寺遗迹

靖难之役,本质上是朱明皇室内部的一场权利之争,是没有正义与非正义之分的。对于大明的官员、百姓来说,朱棣、朱允炆都是太祖子孙,朱允炆当皇帝抑或朱棣当皇帝,并无任何区别。

姚广孝深谙其中的道理,并利用了它。

姚广孝认为“四方人心,多所观望,惟视金陵成败为向背耳”。也就是说,谁能入主首都金陵,谁就是天下之主。为此,姚广孝为朱棣制定了一个十二字策“临江一决,逾城不攻,乘间疾进”。即首要作战目标是直扑金陵擒贼擒王,而不是计较一时的攻城掠地。

果然,这个关键性的战略决策,使这场旷日持久的消耗战戛然而止。

以三郡之地对抗全国,只能说天命真的在朱棣一方。但是抛开“天命说”,姚广孝的谋略才是战役胜利的关键。

姚广孝的功绩,朱棣看在眼里,他成为了名副其实的“靖难第一功臣”,朱棣曾感慨“朕若非少师默运神算,何得天下大统”。

04、从此,道衍成了姚广孝(皇帝赐名),成了姚少师,也成了明代三百年历史无法跨过的耀眼人物。

但是,登上人生巅峰的姚广孝并不开心。“僧”与“士”的双重身份时常让他生出无以名状的痛苦。他不在以刘秉忠再世自居,称自己只是“老病之猫”。

他在《题江行风浪图》一诗中曾说:世人知险是风波,那识人心险更多。从中我们看出姚广孝有回归青灯古佛的强烈意愿。可同时,他又有着难以割舍功名利禄的士者之心。

姚广孝的诗

究其原因,对于承平时期的统治者来说,他们不希望这样的“野心家”被塑造成典型。对于深受传统儒家观念的天下士人来说,姚广孝辅助“谋逆”是不道德的,是有违圣贤的。

在陈旧、腐朽的观念主导下,姚广孝被责斥为妖僧、奸臣、野心家、阴谋家……

列宁有一套自己的历史观,他曾说:“判断历史的功绩,不是根据历史活动家没有提供现代所要求的东西,而是根据他们比他们的前辈提供了新的东西。”

抛却前人对姚广孝的推崇也罢,污名化也罢,回顾《永乐大典》、永乐盛世、仁宣之治、迁都北京...毫无疑问,姚广孝很明显给明朝的历史、中国的历史发展“提供了新的东西”。

600年后,当我们重新审视明代历史,重绘既往,姚广孝无论如何应是其中不可或缺的一笔。

最后,诸君是如何看待姚广孝的。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。