我叫崔永生,1964年7月从天津市四十二中学支边新疆,在新疆农垦学校经济管理一班学习,后分配到兵团农六师新湖农场,曾任农场子校教师。1973年调到新疆农业学校基础部任教至退休。

每当回忆起过去那个年代在新疆新湖农场经历的往事,总是感慨万千。那个年代生活条件虽然非常艰苦,但人的思想境界和精神面貌好。

特别是新疆兵团人,特别能吃苦,又特别能奉献,干什么工作都有一股子热情和闯劲,为了建设新疆,保卫边疆,兵团人是有苦不叫苦,有苦不怕苦,苦中见精神,苦中作奉献。

1964年,我从天津市第42中学到新疆支边时,年龄刚好满16岁,刚开始分到的单位是农垦厅,第二年冬季便分到了新湖农场。

报到没几天,我便参加了农场民兵的实弹射击训练,所以至今印象特别深刻。

“飒爽英姿五尺枪,曙光初照演兵场,中华儿女多奇志,不爱红装爱武装。”

每当我听到这首歌,思想感情的闸口会突然打开,激动的潮水奔腾而出,重新回到了那难忘的年代。

1965年11月底,新疆农垦厅分配我去新湖农场工作。来到农场,到处是白皑皑的一片,整个世界银装素裹,显得分外妖娆。

当时农场的社教工作正在紧锣密鼓地

进行中,许多重要工作都已经提到农场建设的议事日程上。

总场人武部配合农场工作任务,下大力气抓好民兵的“三落实”(组织落实、人员落实、武器装备落实)工作。

因此,“二手拿枪,一手拿镐”“建设农场,保卫农场”就成为农场各项工作的重中之重。报到后,人武部的毛守孝干事通知我,下星期参加农场的一次民兵演练。

演练分为两个阶段:一是队列训练,二是实战射击训练。为了巩固发展社教的工作成果,要发扬“一不怕苦,二不怕死”的精神。大家听到消息高兴得欢呼雀跃,心中憋足了劲,准备在这次演练中大显身手。

过了几天,训练开始,地点就在总场机关后面的一块空地上。西边是刚刚建成的总场小学,北边是农场农资库房和总场加工厂,南边是总场机关干部家属院和机关食堂。

我们40多个人分成男女两队进行。男队由人武部干事张大文带我们做队形训练,口中的哨子吹得震天响,嘴里还不停地喊着“一二一”。

训练场上积雪有40多厘米厚,白白的一片。由于地面高低不平,又被大雪覆盖,人一不小心就会摔倒。大家小心翼翼不敢迈大步,只能试探着前进,因此队形总是走得不齐。

几天过后,步伐仍然走不好,张大文心急如焚,大家也累得腰酸腿痛,筋疲力尽了。这时有人向张大文提出建议,能否将“一二一”和“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”二者的节奏结合起来,也就是说,用毛主席语录代替原来的口令。

经过反复实践,队形比原来整齐了许多,大家的兴趣也越来越高,也不觉得累了。最后经过验收,符合上级的民兵训练要求。

第二阶段就要进行实战射击训练了,打靶场选在总场医院后的沙丘中。那里是一片开阔地,南北西三面都是沙丘。

大家面对50米外的靶子一字排开,共分2组,每组10人。我们这些民兵大部分都没摸过枪,张大文反复向我们讲解射击知识,什么“三点一线”啊、“呼气吸气要均匀”啊等等。

我们趴在雪地上训练了3天,大家有些不耐烦,盼望着早日进行实弹射击。

第4天,终于开始了,每人3发子弹,名次按所中环数排列。

第一个点到的是周伟民,他是总场仓库的保管员,无锡知青,长得白净,说话文质彬彬。

只见他不慌不忙地走到阵地侧身趴下,瞄着靶子,目不转睛地盯着前方报靶员手中的旗子。

只见小旗子向下一挥,小周立即扣动扳机,“砰、砰、砰”,子弹迅速出膛。报靶员许连贵走到靶子跟前仔细观察了环数,然后拿起喇叭对大家报靶:“28环”!

常立德、吕尚斌……之后逐一点名、逐一登场、逐一射击。

当点到我的时候,我把子弹已经上膛的枪抵在右肘弯上,用左手拨开挡住视线的、密密的、早已被风吹干的茅草,下意识地右臂往上一抖,右拇指顺势推开保险,右食指自然地扣住扳机,对准靶子就是一枪。

“脱靶!”报靶员在观察了半天之后喊道。我沉住气,又是两发子弹出膛。“10环”“9环”,很不理想。

落日的余晖映红了天边的彩霞,雪地上一道道身影,一串串脚印留在了空旷的原野上。我们唱着《打靶归来》,迈开大步迎接美好的明天。

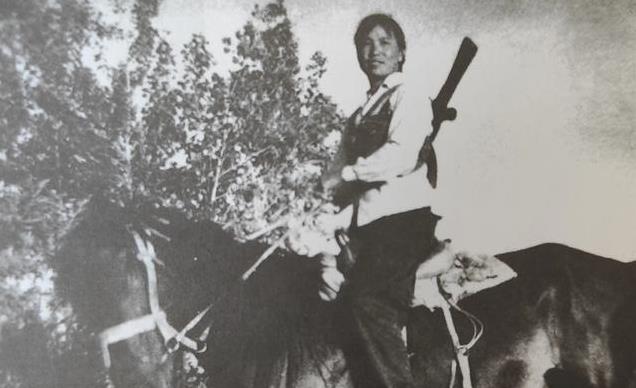

(图片是当时民兵训练时战友的训练照,均由崔永生提供,严禁转载)