大自然的偏心:从冰原到沙漠-亚洲为何面对严酷挑战, 依然可以崛起

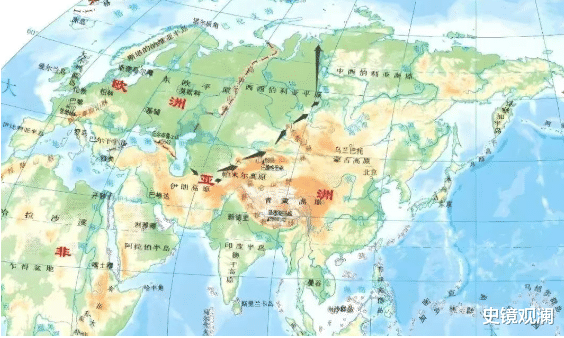

说到亚洲,你脑海里是不是蹦出“地大物博”四个字?毕竟,4400万平方公里的土地,占了地球陆地的三分之一,够气派吧。可说到宜居这件事,亚洲就有点扎心了——真正适合人住的地方,连一半都不到。反观欧洲,几乎全境都能住人,美洲也有六成是好地方。这差距,乍一看像是大自然开了个“偏心眼”的玩笑。

先说个冷知识:亚洲的地形,简直像大自然故意设的“生存挑战赛”。我研究了一下,发现亚洲的“硬伤”还真不少,随手就能数出三个。

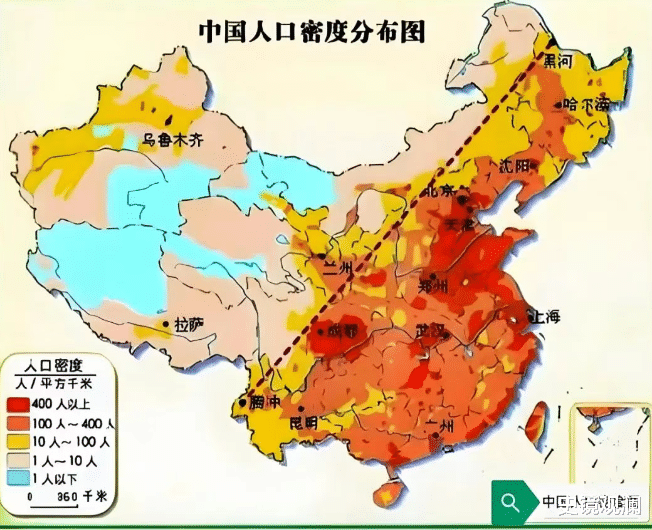

第一,青藏高原,这地方号称“世界屋脊”,面积能装下260个台湾。可你去过就知道,那儿氧气稀得像在“真空”里喘气,紫外线强到能把皮肤晒成“烤串”,冬天冷得手机都得“罢工”。结果呢?人口密度低到每平方公里不到2人,换句话说,500个足球场才住一个人。你说,这能叫宜居吗?

第二,西伯利亚,这块冻土带占了亚洲快三成面积。冬天零下50度是日常,最冷的地方——奥伊米亚康,气温能跌到零下71度,出门连眼睫毛都能冻成冰棍。住在这儿的人,取暖费比工资还高,谁愿意啊?

第三,沙漠,从中东到中亚,沙子铺满半个中国。沙特阿拉伯95%的国土是沙漠,夏天沙地烫得能煎鸡蛋,年降雨量还没你家一个月的水费多。种棵树?比养个孩子还费劲。

看到这儿,你是不是觉得亚洲人有点“惨”?反观,欧洲和美洲那边,地理条件简直像开了挂。

欧洲这地方,像是中了“地理彩票”。大西洋暖流就跟天然暖气似的,把挪威北部的冬天哄得比北京还暖和。整个欧洲你找不出啥正经沙漠,阿尔卑斯山看着高,可缓坡多得能开满滑雪场。东欧大平原更夸张,一马平川,种地都不用费劲修梯田。

再看美洲,地形像个“游乐场”。北美中央平原开车三天三夜都开不到头,密西西比河一浇灌,农田养活了上亿人。南美有安第斯山没错,但山间谷地愣是成了“宜居走廊”,智利人还在山脚下种葡萄、开酒庄,日子过得不要太滋润。

先说老祖宗的“黑科技”。藏族人在雪山上种出抗冻的青稞,波斯人在沙漠里挖出坎儿井(地下运河),硬生生把“死地”变成了“活地”。再看看现在,青藏铁路能带你去海拔5000米喝奶茶,迪拜在沙漠里盖起了世界第一高楼,这不就是把不可能变成可能的证据吗?

现代科技也来帮忙破局。西伯利亚铁路把冻土变成了运输命脉,中东土豪用海水淡化厂在沙漠里种出森林。卡塔尔人每天人均用水500升(够普通人用三天),全靠烧钱搞基建。说白了,亚洲人就是在跟自然“死磕”。

亚洲的“磨刀石”哲学仔细想想,亚洲这些“天坑”,反而像块磨刀石。恒河发洪水?修水利工程。沙漠没水?搞滴灌技术。高原有雪山?建铁路网串起来。这些本事,都是大自然“逼”出来的。

我有时候会想,欧洲人躺在“地理温室”里喝咖啡时,亚洲祖先正跟雪山沙漠较劲。这种“地狱难度”开局,练就了亚洲人独特的生存智慧。

所以在我看来,亚洲的“宜居困境”不是诅咒,反而是种淬炼。以色列把沙漠变成菜园子,中国人在“世界屋脊”修铁路,这些故事告诉我们:亚洲的传奇,从来都是把“不可能”变成“可能”的过程。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。