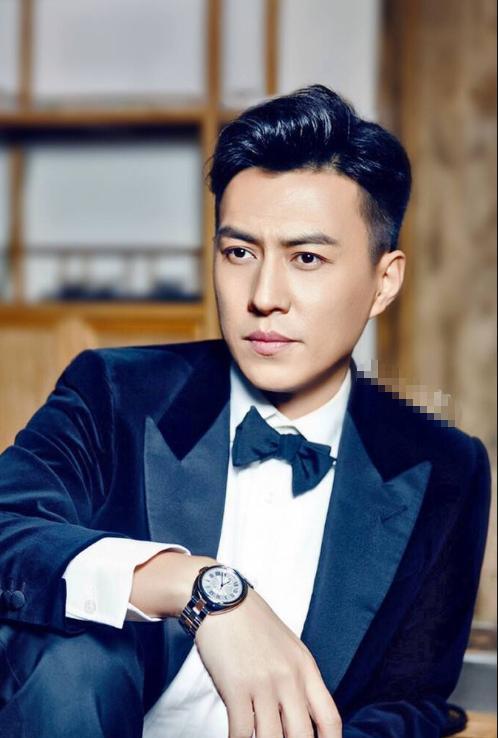

每当靳东穿着剪裁得体的西装出现在公众视野,总有人调侃这是"叔圈审美"的胜利。但这位山东汉子的人生剧本,远比我们看到的更跌宕起伏。2024年春,当他在全国政协会议上提出"建立中老年群体网络防诈骗预警机制"的提案时,人们突然意识到,这位曾经的"明楼专业户"早已完成了从演员到公共知识分子的蜕变。

在流量为王的时代,靳东的成名史堪称演艺圈的"反套路"样本。不同于现在某些年轻演员靠选秀综艺速成走红,这个出生于1976年的男人,在23岁才以"高龄"考入中央戏剧学院。当年面试时,监考老师看着这个比同届生大五岁的山东汉子直摇头,他却用一段《雷雨》中周萍的独白,让整个考场陷入了戏剧的魔力漩涡。

这种"大器晚成"的特质,在后来的职业生涯中愈发明显。直到2015年《伪装者》热播,39岁的靳东才真正迎来事业拐点。但鲜为人知的是,在拍摄明楼这个角色时,他坚持每天提前两小时到片场,用铅笔在剧本上密密麻麻写下人物小传。有场审讯室的戏份,他硬是要求道具组准备真实型号的1940年代打字机,只为让手指敲击键盘的节奏更符合时代特征。

2020年的"假靳东"事件,意外成为观察社会心理的棱镜。当江西61岁的黄女士因网恋"靳东"离家出走的消息引爆热搜时,很少有人注意到,这个荒诞剧背后折射着5800万城镇空巢老人的情感荒漠。中国社科院2023年发布的《银发群体网络行为报告》显示,60岁以上网民遭遇情感诈骗的比例高达27%,其中女性占比83%。

面对这场突如其来的舆论风暴,靳东工作室没有选择常规的律师函警告,而是联合网络安全公司开发了AI声纹识别系统。这个系统能通过比对声纹特征,在3秒内识别出模仿靳东声线的诈骗账号。更令人动容的是,靳东在政协提案中特别强调:"我们不仅要打击犯罪,更要关注那些被时代列车抛下的孤独灵魂。"

在参加奥运火炬传递时,有媒体捕捉到靳东衬衫口袋里露出半截的政协会议笔记。这份被戏称为"靳东密码本"的笔记里,密密麻麻记录着他在基层调研时收集的数据:某县城养老院平均每个老人每天说话不超过10句,农村留守妇女使用短视频平台的日均时长达到4.7小时...

这些数字最终转化为他在2024年两会上的三个提案:建立银发群体网络素养教育体系、完善短视频平台AI审核机制、推动文艺工作者参与社会治理。当其他委员还在讨论明星偷税漏税时,靳东已经将目光投向更深远的社会肌理。中国传媒大学教授李明在接受采访时感慨:"靳东提案的专业性,完全达到了社科院研究员的水平。"

在横店影视基地,流传着靳东的"三不原则":不轧戏、不用替身、不接快餐式网剧。这种近乎固执的坚持,在流量至上的影视寒冬中显得尤为珍贵。2023年拍摄《底线》时,他为体验法官生活,在北京市朝阳区法院"上班"两个月,跟着书记员整理案卷,旁观庭审过程,甚至学会了速记庭审要点。

这种沉浸式创作方式,正在影响新一代演员。青年演员张新成在采访中透露,他参演法治题材剧前特意请教靳东,得到的建议是:"不要急着背台词,先把自己变成那个在卷宗堆里熬夜的法律人。"或许正是这种态度,让靳东在豆瓣小组发起的"最值得信任演员"评选中,连续三年位居榜首。

当我们在短视频平台刷到靳东的新剧片段时,或许该换个视角看待这位"叔圈顶流"。从跑龙套到政协委员,从演技派到社会观察家,靳东用26年时间完成了对"演员"这个身份的超越。他的故事告诉我们,在这个注意力稀缺的时代,真正的长期主义不是刻意营造的人设,而是把每个社会角色都当作需要沉浸体验的"人生剧本"。下次再看到靳东的新闻时,不妨问自己:除了演技,我们还能从这位"大龄演员"身上学到什么?