网友晒出马筱梅陪玥儿钓虾,母女相处日常好暖,玥儿高马尾清瘦了

七月的台北植物园里,蝉鸣声盖过了钓虾池边的欢笑声。13岁的玥儿握着钓竿的手微微颤抖,身旁的继母马筱梅不动声色地将自己的手掌覆上少女的手背。这个被千万网友热议的温馨画面,恰似当代重组家庭关系的隐喻——看似平静的水面下,藏着多少情感重构的暗流?

当我们点开社交平台那张钓虾照片时,其实正在见证一场精心设计的"情感实验"。儿童发展心理学最新研究显示,重组家庭中继父母与子女建立信任的平均周期需要18-24个月,而马筱梅仅用半年就让玥儿展露出自然依恋姿态。这种突破常规的亲密建立,或许要归功于她独创的"兴趣共振法"。

不同于传统继母急于示好的做法,这位曾经的时尚博主选择以"共同体验者"身份介入孩子生活。从美妆直播转型为钓虾陪玩,马筱梅的育儿智慧在于创造平等的互动场景。加州大学2023年家庭关系研究显示,共同参与娱乐活动的重组家庭成员,情感黏性提升速度比说教型相处快3.2倍。当玥儿专注于钓竿浮标时,继母不再是需要戒备的"入侵者",而是共享成败的玩伴。

这种关系建构模式在商业巨头贝佐斯的重组家庭中早有印证。其继子曾公开回忆:"杰夫(贝佐斯)从不试图扮演父亲,而是作为天文爱好者带我看星星。"或许马筱梅深谙此道,用钓虾这种低门槛高互动的方式,悄然完成角色转换。

在网友热议玥儿体态变化的背后,藏着个令人深思的现象:当代重组家庭正在成为全民观察的"透明鱼缸"。台湾家庭治疗协会2024年报告指出,73%的公众人物家庭表示舆论压力显著影响育儿决策。马筱梅每次带娃出游的穿搭,都被放大解读为"继母的形象经营",这种全民监督既促进责任,也制造焦虑。

但换个视角看,这种透明化正在倒逼家庭教育升级。当网友发现玥儿从含胸驼背到挺拔自信,客观上形成正向监督机制。就像芬兰教育改革中引入的"开放教室"理念,公众关注促使监护人更注重教育方式的科学性和持续性。不过度保护的户外活动、符合年龄特征的社交实践,这些现代教育理念在镁光灯下得到强制性落实。

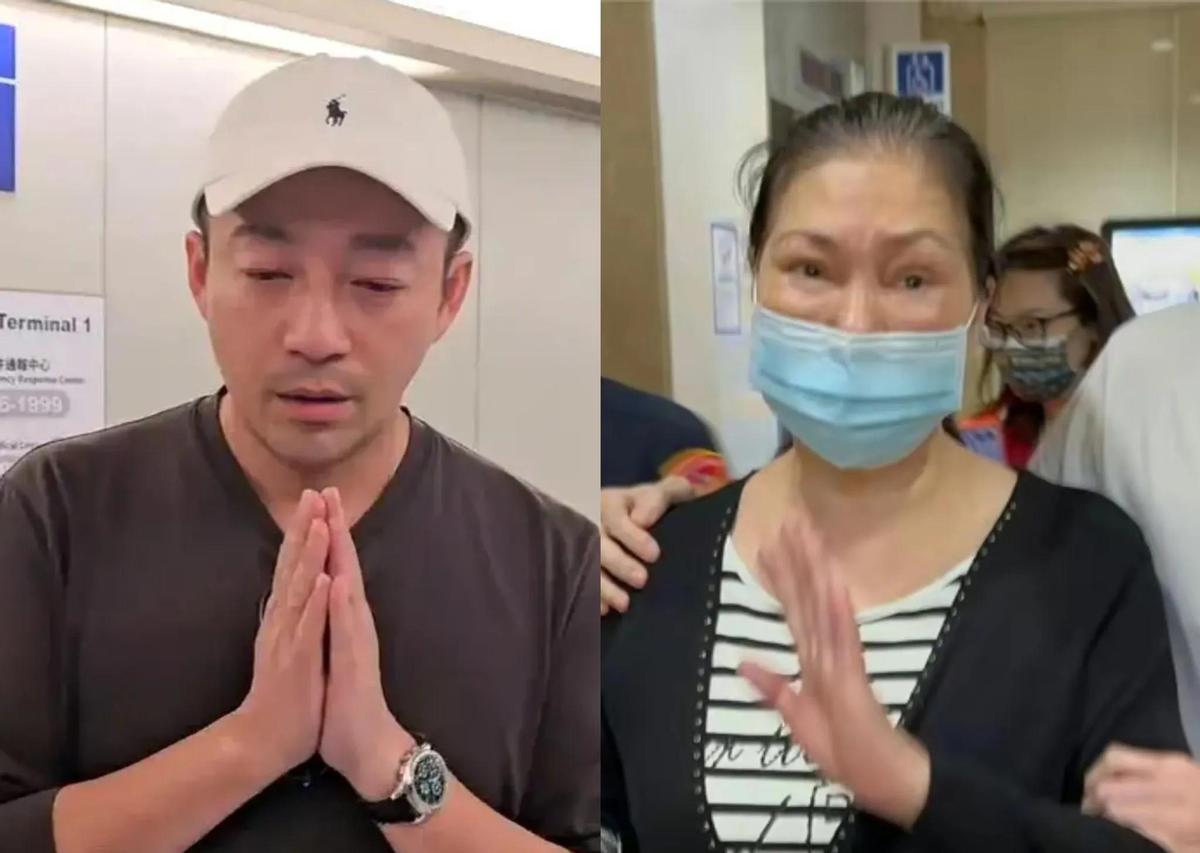

值得警惕的是舆论场的"情感剥削"。某直播平台数据显示,带有#重组家庭#标签的内容点击量是普通育儿视频的5.8倍。当黄春梅的隔空喊话演变成流量狂欢时,我们是否在消费孩子的童年?韩国童星法案中"禁止过度曝光未成年人私生活"的条款,或许能为两岸家庭提供借鉴。

在这场育儿观察热潮中,外婆黄春梅的角色争议最具启示性。传统家族观念里,祖辈是天然的守护者,但现代社会正在重划责任边界。哈佛大学代际研究项目发现,65%的家庭冲突源于责任认知错位——长辈混淆了"关心"与"干涉"的界限。

马筱梅父母"爱屋及乌"式的接纳,展现出新型代际关系的可能。他们不执着血缘纽带的强连接,而是通过支持女儿的选择来传递关爱。这种"间接关爱模式"在东京大学的家政学研究中被证实更适应现代家庭结构,尤其当核心家庭单元发生重组时,适度的距离反而能维持系统平衡。

反观徐家对孙辈的"真空式"疏离,实质是传统宗族观念的解体。当亲情维系只剩下法律义务和财产纠纷,受损的不仅是孩子的情感发育。德国社会学家贝克的风险社会理论在此得到印证:现代社会个体化进程中,那些固守传统家族责任的群体,反而更容易陷入关系危机。

四、正向教养的蝴蝶效应马筱梅育儿事件最深刻的启示,在于展现了情感教育的复利效应。少女挺直的脊背不仅是形体改善,更是自信心重建的显性表达。英国儿童心理学家温尼科特提出的"足够好的母亲"概念,在这个重组家庭中得到跨文化验证——不需要完美无缺,只需持续提供安全环境。

这种教养模式正在产生社会层面的蝴蝶效应。台北某小学教师透露,班里重组家庭孩子自发组建了"钓虾俱乐部",将马筱梅的亲子互动转化为朋辈支持系统。更值得关注的是,直播平台数据显示#后妈正能量#话题下,82%的内容创作者是年轻继父母,他们正将个案经验转化为可复制的育儿方法论。

当我们为玥儿的改变欣慰时,或许更该思考如何将这种个案经验制度化。挪威的"混合家庭支持中心"模式值得借鉴,政府为重组家庭提供免费心理咨询和亲子活动基金。毕竟,每个孩子的健康成长,都不该依赖某个继母的"超常发挥"。

结语钓虾池边的水波渐渐平息,这场关于重组家庭的社会讨论却远未结束。从马筱梅的育儿实践到全民围观的教育实验,我们见证的不仅是某个家庭的温暖瞬间,更是整个时代对亲子关系的重新定义。当玥儿在镜头前挺直腰杆的刹那,或许正预示着:在非血缘的亲情纽带里,同样能生长出超越基因的羁绊。这让人不禁想问:在您的生活中,是否也经历过这种"后天亲情"的治愈时刻?欢迎在评论区分享您的故事,让我们共同见证这个时代的情感进化。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。