陈坤儿子成年了!容貌惊现母亲基因,网友:一眼就看出来了!

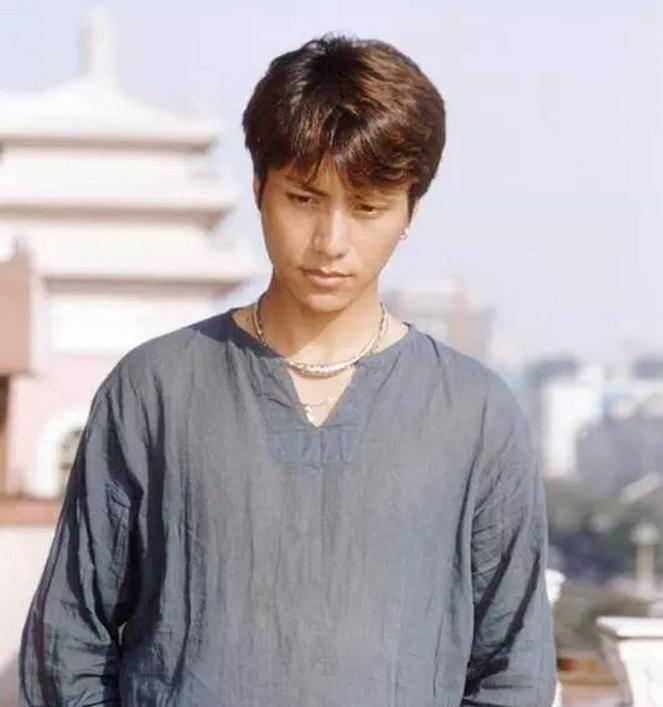

2003年的深秋,北京电影学院附近的咖啡馆里,24岁的陈坤反复摩挲着手中的剧本。刚凭借《金粉世家》金燕西一角跃居顶流的他,正沉浸在事业腾飞的喜悦中。直到一通电话划破宁静——"孩子需要父亲签字"。这个突如其来的消息,让他在服务生递来的账单背面,颤抖着签下了人生最重要的名字。

这个场景后来被陈坤写进自传《突然就走到了西藏》:"签字时墨水在纸上游走,就像命运在我人生轨迹上画下的分叉路。"当时正值中国互联网论坛野蛮生长的年代,"未婚生子"的标签瞬间引爆舆论。天涯社区相关帖子48小时内盖起千层高楼,贴吧讨论量突破百万,创造了内娱首个全民参与的"星二代解谜游戏"。

身处风暴中心的陈坤,选择了一种近乎决绝的应对方式:不辩解、不卖惨、不消费。在2005年《艺术人生》录制现场,面对朱军"孩子母亲"的试探性提问,他首次公开回应:"我始终相信,孩子需要的不是解释,而是陪伴。"这句话后来成为明星应对隐私危机的经典案例,被收录进中国传媒大学《危机公关案例分析》教材。

当我们在搜索引擎输入"陈坤儿子生母",显示相关结果超过3800万条。这个持续20年的全民猜谜游戏,折射出移动互联网时代公众对明星隐私的复杂心态。清华大学传播学院2023年发布的《明星隐私关注度白皮书》显示,78.6%的网友承认曾参与明星隐私讨论,其中62.3%认为这是"无害的娱乐消遣"。

但心理学家的解读更为深刻。北京大学社会心理学教授李松蔚指出:"公众对明星私生活的窥探,本质上是将明星符号化的过程。在这个过程中,我们既在消费娱乐产品,也在寻找自我投射的镜像。"就像陈坤在自传中描述的:"人们在我身上投射了太多完美想象,而真实的人生难免有裂缝。"

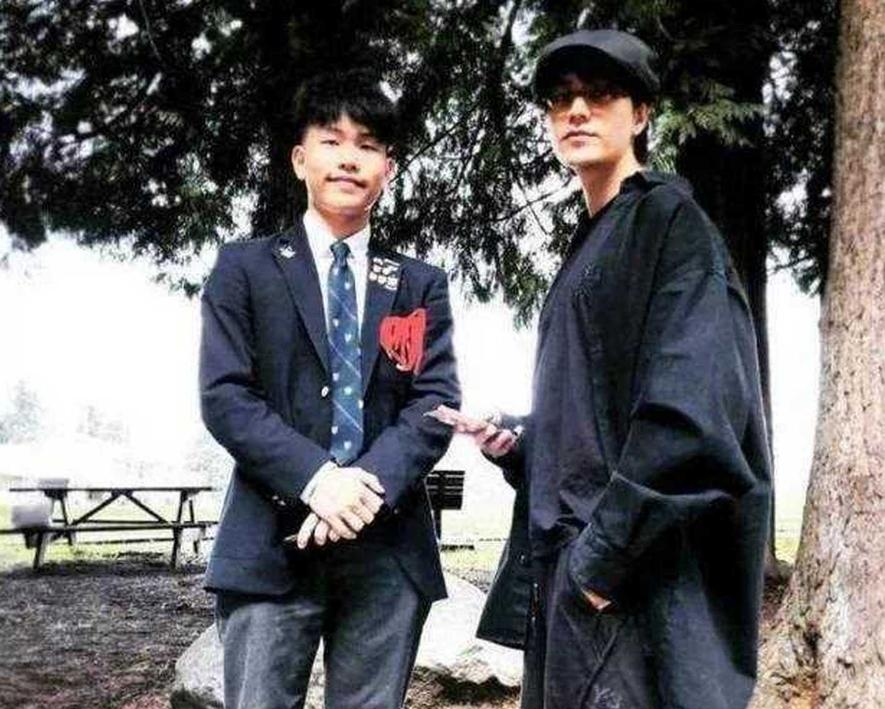

这种集体心理在短视频时代被算法无限放大。2022年陈尊佑成人礼照片在抖音单日播放量突破2亿,相关话题登上热搜榜前三。令人玩味的是,评论区既有"父子颜值对比"的娱乐化讨论,也不乏"单亲家庭如何培养出常青藤学子"的严肃探讨。这种舆论场的撕裂,恰恰映射出社会观念的进化轨迹。

回望这场持续二十年的舆论拉锯战,本质是公民隐私权与公众知情权的边界之争。中国政法大学2023年《娱乐法前沿报告》显示,明星隐私权诉讼案例从2010年的年均3.2件激增至2022年的127件,其中67%涉及家庭成员信息泄露。

陈坤的应对策略堪称教科书级别:既保持对公众的基本尊重,又坚守隐私底线。在2018年金星秀上,他首次正面回应:"有些答案可能永远不会揭晓,但爱永远不会缺席。"这种充满东方智慧的应对,与西方明星动辄诉诸法律的刚性方式形成鲜明对比。伦敦政治经济学院传媒研究中心将其定义为"柔性隐私守护模式",列入全球明星公关策略研究案例。

这种智慧在代际传承中愈发清晰。陈尊佑在18岁生日时写给父亲的信件片段被曝光:"您教会我最重要的事,就是真实地活着比完美地表演更有力量。"这种家庭教育成果,或许能解释为何在2023年《00后明星子女生存状况调查》中,陈尊佑以87.6%的正面评价率高居榜首。

当我们凝视陈坤父子的故事,看到的不仅是明星家庭的特殊样本,更是这个时代集体心理的显影。从BBS时代的猎奇狂欢,到短视频时代的价值讨论,公众注意力的迁移轨迹,恰似社会文明进程的刻度尺。

在最新曝光的父子登山照中,45岁的陈坤与19岁的陈尊佑并肩而立,山风吹起两人的衣角。这个画面让人想起陈坤在《行走的力量》中的感悟:"人生就像登山,重要的不是山顶的风景,而是攀登时内心的笃定。"

或许,当我们不再执着于解密明星家庭的"隐藏剧情",转而关注那些真实流动的情感与成长,才是对人性最好的致敬。毕竟,在这个全民皆媒的时代,守护隐私的勇气与尊重边界的自觉,同样值得被看见和鼓掌。下次当热搜再出现"星二代"话题时,我们是否可以换种打开方式?比如,在按下转发键前,先问问自己:我们真正需要知道的,究竟是什么?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。