混养密度计算准,季度对比收益高,池塘田螺控藻类,大学生返乡案例

在如今的养殖领域,养殖的学问可深啦。就拿田螺来说,在池塘里混养可是有大讲究的,混养密度的准确计算直接关系到养殖效益呢。

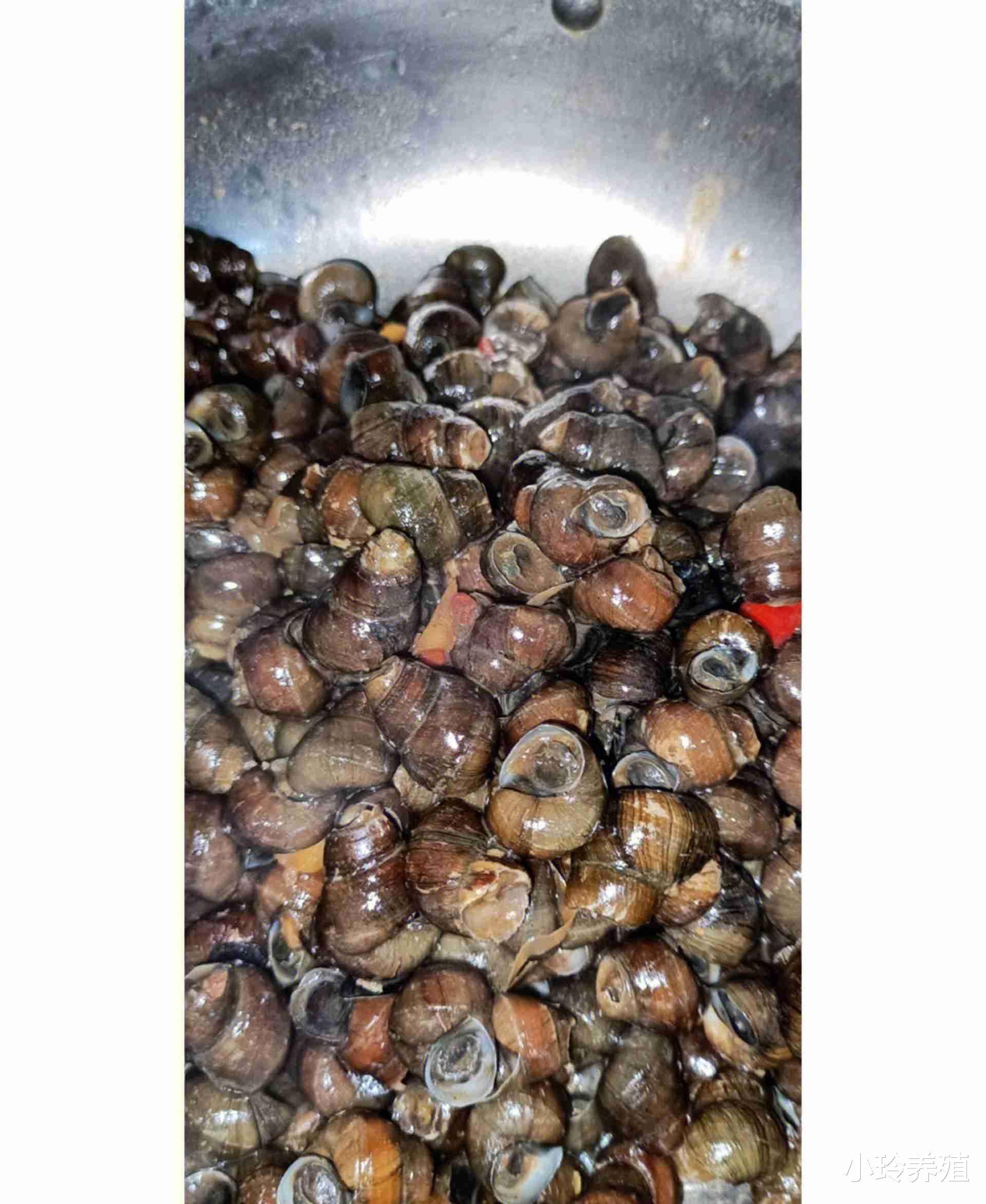

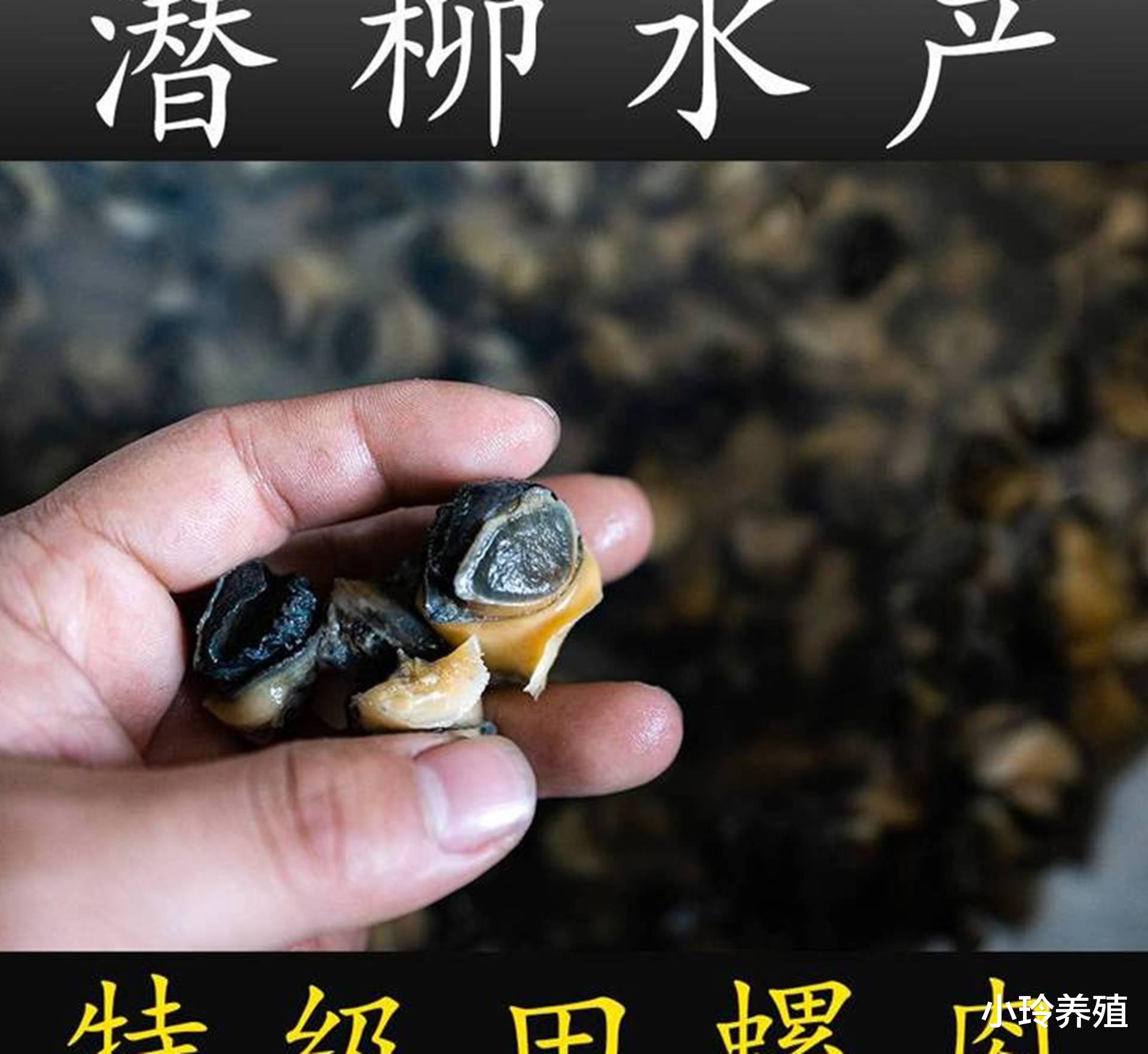

咱先说说田螺的特点,田螺生命力挺强,繁殖能力也不错。在价值上,它不仅自身有一定市场价值,而且在池塘混养里,对控制藻类生长效果很好。

我身边就有个事儿,有个大学生返乡在南方某地养鱼,这南方啊,气候湿热。他之前就发现鱼塘老是水华,藻类疯长,水质就差了,鱼也长不好。他就开始琢磨,听说田螺能吃藻类,就试试在鱼塘里养田螺混养。一开始,这混养密度没控制好,田螺太密了抢食,鱼不够吃的;田螺太稀了,藻类控不住。后来,他精心计算出合适的混养密度,每亩放鱼苗多少,田螺多少,三个月后效果就出来了,藻类少了,水质清爽,鱼的品质上去了,收入蹭蹭涨了。

咱再看看池塘混养养殖场景的痛点,像鱼啊虾啊这些的,养多了怕病害传染,养少了又盈利少。

咱再说说混养密度的计算,这得考虑动物品种、池塘大小、水文条件等多种因素,很复杂的。

说到水生植物,冷门的绿植品种对比也很有意思。比如水葫芦、水花生,这俩繁殖都快,但在不同水质处理上效果有差异。还有苦草和狐尾藻,苦草在浅水区长得好,狐尾藻更适合深水区,它们对净化水质各有优势。不同地区种植效果也不一样,在北方的池塘里,可能苦草在冬天能存活一段时间,狐尾藻也能保暖生长,对稳定水温有帮助;但南方池塘水温高,这两种水生植物的生长繁殖速度不同,对水质调节的时间节点也不一样。像在广东的一些池塘,苦草可能从夏天持续发挥作用到秋天,狐尾藻则全季都能净化水质。

从时间上来说,养殖初期,比如养鱼开始的前一个月,水质还不稳定,藻类繁殖快,这时候适当投放田螺很重要。养殖到两个月左右,这期间田螺可能经过了繁殖期、生长初期,数量和吃藻的量都有变化。一年下来或者三年呢,不同季节的温度、水质变化大,混养密度也得跟着调整,收益也就跟着波动。

咱们再看个北方池塘养蟹的例子。有个养殖户叫老李,他在东北,这地儿干冷。他养的北方地区的河蟹,以前单纯养殖,一到冬天池塘就闲置,成本还降不下来。后来听人一说混养的事儿,就在池塘里少量混养了田螺。他发现这田螺能控制夏季水温升高时藻类疯长的问题,而且田螺还吃了池塘底的烂叶子什么的,蟹的成长环境好了,蟹的品质也跟着提升。可他一开始没控制好混养密度,田螺把蟹的食物吃了不少,蟹长得就慢了。后来经过仔细测算,根据池塘面积、蟹的产量规划、不同季节水质变化等因素,确定了合适的混养密度。冬天池塘闲置的时候,他还能在池塘里种点水生植物,像金鱼藻,既美化池塘环境,又在春天为水质提供初步净化。

咱说养殖场养殖的场景,养殖场的优势是集中管理,但也容易集中发病。要是混养密度不合适,一旦发病,那就是大面积的灾难。

就像有个养殖场的周大哥,他在江西,气候比较温和。他养了很多虾,虾比较娇贵,对环境要求高。他当初也想过混养鱼或者田螺来控制藻类,但又怕混养破坏虾的生长环境。后来他了解到一个成功案例,有个养殖户从北方的江苏到江西来取经,把在北方池塘混养草鱼和田螺调控水质的经验进行了调整。南北环境不同啊,北方水温低,藻类生长慢,混养密度小;南方水温高,藻类长得快,混养密度得适当大些。周大哥结合自己的养殖场实际情况,在虾池里适量混养了田螺,还种了一些菹草,菹草能吸收池塘里多余的营养物质,和田螺一起把水质维护得很好。这样一来,虾的成活率提高了,而且虾的肉质也因为水质好变得更加鲜美,他的养殖场收益在三年内就提高了一大截。

在农村散养的场景里,也有混养的情况。比如有个老乡在河南农村自家的小池塘,他不是大规模专业养殖,就是种点地喂点鱼。他看到有人在池塘里养田螺效果好,也想试试。可是他没有精确计算混养密度,田螺和鱼的数量都是凭感觉放的。结果呢,开始还好,到了夏天池塘水变热变臭了,藻类疯狂繁殖,鱼也不怎么活跃。这农村散养虽然规模小、技术要求低些,但也没忽视水质管理。后来老乡明白了问题所在,他按照别人的经验,减少了些田螺数量,又增加了几种不同的植物,像马来眼子菜,这种在水底分布广,能和田螺配合调节水质。经过这番调整,池塘环境变好了,鱼的活力也恢复了。

再说说混养的好处,除了控藻,还能提高资源的利用率。鱼的排泄物能成为田螺的肥料,田螺产生的粪便又能滋养水生植物,形成一个良性的生态循环。

就像广东有位养殖户,他的池塘面积虽然不大,但他很会算计。他按照季节调整混养模式。在春天,水温开始回升的时候,他会先放适量的田螺,再种上轮叶黑藻,因为这个时候轮叶黑藻能快速适应温度上升,吸收水里的营养物质,田螺也慢慢生长起来开始吃藻。到了夏天,因为广东炎热的天气,水温较高,藻类容易大量繁殖,他就加大田螺的投放量,同时让水葫芦在池塘一角自然生长,水葫芦能遮挡强烈的阳光,减少水温过高的问题。秋天天气凉快些,他会减少田螺的密度,让池塘里的其他生物也能好好生长。冬天虽然虾蟹少活动了,但他也会留少量田螺和水草,维持池塘基本的生态平衡。这样一年下来,他的池塘收益比单纯养一种生物可是高多了。

从地区的差异来看,南方和北方的池塘养殖有太多不同。南方水质偏软,温度高,藻类繁殖快,需要更多有控藻能力的田螺或者其他生物。北方水质偏硬,冬季长,养殖生物种类相对少,养殖周期也短些。

就拿贵州的一个养殖户来说,贵州地形以山地为主,小山沟里的池塘比较分散。他养了鱼,一开始也想用田螺控藻,但是当地的土壤和水源情况有点特殊,田螺的生长速度比其他地区慢。他经过几年的摸索,发现一些当地的冷门水生植物,像龙舌草,在调节水质方面有很大的潜力。他根据自己的池塘情况,计算混养密度,再结合龙的舌草的生长特点,和田螺一起进行混养。几年后,他的池塘水质一直很不错,鱼的生长也很健康,收益在当地的养殖户里算是很不错的了。

养殖过程中的环境因素对混养影响很大。像光照时间长短、水体的酸碱度、溶解氧的含量,这些都会影响田螺的生长,进而影响控藻效果和整体的养殖收益。

在湖南有个养殖户,他发现夏季的时候,池塘里水体的酸碱度因为藻类的光合作用变得不稳定。有时候太酸了,田螺的生长就受影响,吃藻的效率也不高。他开始琢磨调整的方法,他发现种植一些石灰草之类的水生植物,能调节水体的酸碱度。这样田螺的生长环境稳定了,控藻能力也增强了。而且他对混养密度重新进行了计算,让田螺和其他养殖生物的比例更适合这样的环境,到第三季度的时候,收益就有了明显的提高。

我们再看看养殖中动物的选择与搭配。除了鱼的种类和田螺,还可以考虑放一些滤食性的小鱼,像鲢鱼,它能滤食浮游生物,减轻田螺的部分负担。

有位在上海郊区搞养殖的人,他的池塘面积不大不小。他尝试多种混养模式。他发现如果只放滤食性小鱼和田螺,对悬浮藻类的控制有一定效果,但对于池塘底部的藻类无能为力。于是他引入了螺蛳和水葫芦的组合。水葫芦能在水面遮挡阳光,减少底部藻光合作用。螺蛳吃浮藻,而池塘里的泥鳅等活跃的小动物会翻动底泥,让底泥中的藻类暴露出来被水葫芦和螺蛳处理。这样全方位的考虑混养和环境治理,在一年四季中让池塘生态保持得很好,经济效益也逐年提高。

从投入成本来看,计算混养密度时要考虑到投资回报。

在安徽有个养殖户,他看到别人南方的养殖模式很好就想去尝试。他一开始大手大脚的,没有精确计算混养密度,把鱼苗和田螺放得太多,结果养殖成本一下子就上去了。而且因为密度过大,水质很快就恶化了,鱼大量生病死亡。他后来总结经验,根据池塘自身的承载能力、饲料成本、养殖周期等因素重新计算混养密度。经过两年多的摸索,他的养殖场收益慢慢就稳定起来了。

混养密度的计算是一个不断调整优化的过程。

就像云南有一个养殖户,他那地方的池塘因为地形地貌不同,有的地方水浅,有的地方深。水浅的地方水温高上升快,深的地方温度相对稳定。他在浅处投放较多的田螺和水葫芦,利用田螺吃藻,水葫芦调节光照水温,深的地方投放少量田螺搭配一些生长周期长的水生植物,如马来眼子菜。他每季度对比收益情况,及时调整混养密度。随着时间的推移,他总结出了一套适合自己那片复杂地形池塘的混养模式,效益越来越好。

在西北的养殖里,虽然水资源相对匮乏,但也有成功的案例。有个养殖户在一个小盆地里有个池塘,他利用雨水收集系统收集雨水用于池塘。他想通过混养降低养殖成本。他放了一些耐旱的水生植物,像柽柳,它耐盐碱又能调节水质。搭配少量田螺控制藻类。他根据每年当地雨季和旱季的时间长短调整混养密度,在不同的养殖季里收益都能保证比单纯养殖高。

养殖过程中疾病的预防也和混养密度有关。

在东北有一家养殖场,这里的冬季寒冷漫长。养殖户在池塘里混养了鱼、虾和田螺。如果混养密度不合理,池塘水质差就容易爆发疾病。特别是在春天的时候,病菌容易滋生。他们发现如果田螺密度合适,在冬季和早春的时候吃掉腐烂的残饵和藻类,减少病源,对预防疾病有很大帮助。当他们调整好混养密度后,连续几年在夏季高温时也减少了疾病的爆发,养殖效益显著提高。

不同区域的养殖环境差异要求养殖户根据实际情况确定混养密度,以实现高收益。

在内蒙古的一个小流域里有人搞池塘养殖。这里的环境非常特殊,因为牧场的水源会流入池塘。池塘里除了正常的水生植物,还经常有草原上流下来的特殊物质。养殖户一开始用传统的混养模式,发现田螺不太适应。后来他发现了一种当地的冷门水生植物,名字不太常见,它对特殊的物质有吸收能力,和田螺一起混养效果很好。他根据这个特点调整混养密度,在每个季节都能保持池塘水质的良好状态,养殖的收益一年比一年高。

再看看混养对市场适应性的影响。

在沿海地区有个养殖户,他的池塘不仅有鱼虾还有田螺。他发现市场上对绿色、健康的水产品需求很大。他通过精确的混养密度计算,让池塘里产出高质量的产品。在不同的季节他会调整混养的生物种类比例,以满足不同季节市场的不同需求。比如夏季市场对清凉爽口的鱼类需求大,他就增加控藻生物,让鱼生长得更快,肉质更好;冬季市场上有水生植物需求的就多,他就调整混养比例,多产出一些水生植物。这样他的产品在市场上一直很有竞争力,收益自然就很高。

混养模式还能应对突发的环境变化。

比如在江西有个养殖户,他的池塘遇到了暴雨洪水。如果没有合理的混养密度,池塘的生态很容易被破坏。因为他之前精心计算过混养密度,并且种植了多种适应不同水质和水位变化的水生植物,比如芦苇能抗涝,和田螺等一起稳定了池塘生态。洪水过后他仅仅用了几周时间就恢复池塘养殖,在同地区的其他养殖户还在恢复阶段的时候,他这个季度的收益就达到了很好的水平,比上一季度还略高。

我们可以看到,混养密度对于池塘养殖有着多方面的深远影响。

无论是南方还是北方,无论是水乡还是山地,在池塘养殖中只要合理利用混养,控制好混养密度,都能在应对各种问题的同时获得可观的收益。

在这里还想提一个问题,就是随着科技的发展,未来我们有没有可能开发出一些智能设备来帮助养殖户更精准地计算混养密度并且实时调整养殖环境呢?大家可以在评论区说说自己的想法。