这组照片真实而珍贵,生动捕捉了那段历史时期的生活场景。看着它们,仿佛瞬间回到了青春岁月,既感到熟悉又觉得遥远。那些逝去的时光,已经无法重来。照片里的细节,让人不禁感慨岁月的流逝,曾经的生活就这样一去不复返了。

1972年那会儿,我们物资局有一台14英寸的电视机。晚上我常去他们的会议室和大家一起看节目。那时候的农村生活,并不像一些所谓专家说的那么糟糕。虽然物资供应确实紧张,但人们还是能把日子过得井井有条。

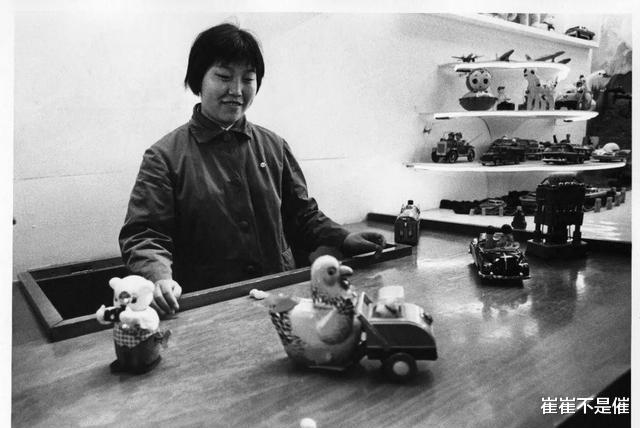

这些照片真实地展现了那个时代的面貌。虽然物质条件不如现在,但人们精神状态很好,充满活力和干劲,生活氛围和谐。这些影像准确地反映了过去的日常生活和人际关系,让我回忆起自己的童年时光。

从照片报纸上《大旱之年过“长江”》的标题就能推断出这张照片大约拍摄于1973年。那时候农村流行一句口号叫“跨长江”,意思是粮食亩产量要赶上长江以南地区的水平。

那五十年里,日子虽然不宽裕,但大家精神头十足,活得有劲。那时候,衣服可能打着补丁,但足够保暖。吃的虽然简单,但能填饱肚子。完全不像有些人说的那样,又饿又冷。照片真实地记录了当时老百姓的生活,穿着虽然朴素,但市场物资充足,人们脸上都挂着笑容。

那两个小伙子手里拿的是上海产的相机,价格不贵,才四十多块,不过当时挺难买到的。

在那个充满激情的时代,五星红旗高高飘扬,每个人都显得干劲十足。大家穿着朴素,却心往一处想,劲往一处使,齐心协力建设我们的国家,盼着早日过上富足的日子。回想起那段岁月,脸上总会不自觉地露出笑容,心里暖暖的。那时候的生活简单而快乐,没有太多烦恼。整个民族都怀着坚定的信念,充满对美好未来的期待。

上世纪70至80年代,农村面貌发生了显著变化。村里通上了电,不少村民开始购买自行车和缝纫机。过去常见的土坯房逐渐被砖房取代。1974年,我首次从部队回乡探亲,邻里乡亲热情款待,纷纷邀我共进晚餐,还少不了小酌几杯。这些变化反映出农村生活水平正在逐步提升。虽然与现在相比仍有差距,但生活质量的提高不正是这样日积月累实现的吗?

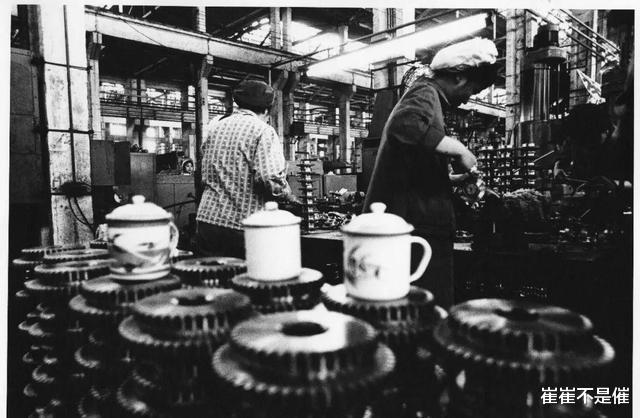

在那个物质条件并不充裕的时代,人们却展现出积极向上的精神风貌。大家勤勉工作,心地善良,为人朴实,社会凝聚力强,呈现出安定的局面。无论是工厂里的工人,还是田间劳作的农民,都在各自岗位上忙碌着,整个社会呈现出一派欣欣向荣的景象。这是我亲身经历并见证的真实社会状况。

随着电影《街上流行红裙子》的热映,红色连衣裙迅速成为年轻女性的时尚选择。这股潮流很快蔓延开来,带动了风衣和喇叭裤在青年群体中的流行。当时,街头巷尾随处可见穿着这些时尚单品的年轻人,形成了一道独特的风景线。

翻阅70年代的老照片,仿佛穿越回了那个激情燃烧的岁月。画面中的人们,脸上洋溢着幸福的笑容,透露出对生活的知足与感恩。那是一个节奏舒缓、无忧无虑的时代,处处散发着朝气蓬勃的气息。

1973年,一家工厂的生产车间被镜头定格,这张珍贵的照片捕捉了那个时代的真实面貌。看着这幅画面,不禁让人感慨,我们应该更加珍惜当下美好的生活。照片中,工人们专注地操作着机器,车间里弥漫着忙碌而有序的氛围。墙壁上的标语和简单的设备,无不透露出那个年代特有的气息。这些影像不仅记录了历史,也提醒我们,如今的生活条件与过去相比已有了巨大改善。回望过去,更能体会到现代社会的进步与发展。这张照片不仅是对那个时代的见证,更是对我们当下幸福生活的有力对比。它让我们意识到,经过几十年的变迁,我们的生活品质得到了显著提升。我们应该以感恩的心态对待现在,同时也要铭记过去,珍惜来之不易的美好生活。

1973年,中国虽然文盲率居高不下,但人们对学习知识的热情却异常高涨。当时,师范院校的毕业生备受推崇,他们不仅掌握全面的学科知识,还具备一定的俄语能力。此外,他们还能识别简谱和五线谱,德智体全面发展才能获得户口资格。每位毕业生都擅长演奏风琴,这里提到的风琴并非手风琴,而是一种更为传统的乐器。规模较大的学校通常还配备有手风琴。

小时候,我们几个同学常常骑自行车去颐和园。每到春天花开的时候,我们一大早就去排队,等着划那种小木船。自己动手划船特别有意思,每次都能玩上两三个小时,感觉特别开心。真希望颐和园能重新推出这种手划船,让我们再体验一次那种乐趣。

照片真实地展现了那个时期普通民众的生活面貌,人们穿着简单整洁,市场上商品种类繁多,大家脸上洋溢着满足的笑容。老人亲历了这一切!那是一个充满希望和激情的辉煌岁月!只有那个时代,才能真正激发全国人民的团结精神,大家齐心协力共同推进社会主义事业。虽然当时也有一些需要完善的地方,但这无疑是一个充满活力和进步的重要历史阶段。