毛泽东跟周恩来,那真是铁打的一对搭档。在共产党老一辈领导团队里,毛泽东就像是那根顶梁柱,稳稳当当撑着大局;周恩来呢,就像是绕着顶梁柱使劲儿的那些筋肉,一刻不停地协助着。

小平同志有句话讲得好:“要不是有毛主席带着我们,说不定咱们现在还在瞎摸索,不知道该往哪儿走呢。”

同样地说,要是没了周恩来,就算咱们知道了该往哪儿走,也不可能那么快就到达目的地。

他俩打交道几十年,关系一直铁得很,很少红过脸。但就像人的嘴巴,上唇和下唇偶尔也会碰到一起,1961年的时候,毛泽东和周恩来就因为一件事,有过一次小争执,不过时间不长。

【粮食危机】

1961年那会儿,咱们国家正碰上连着三年的难关,碰到了好多年都没见过的大自然灾害和人为问题。

那会儿的中老年朋友应该都还记得,不管是上边还是下边,不论是城里还是乡下,全国整整八亿多人,都面临着缺吃少穿的难关。

咱们就直接聊聊那个经济最牛的城市,上海吧。在那儿,政府存的粮食啊,也就够全市的人吃上五天。

北京这座大城市里,也有挺多人因为主食不够吃,菜啊肉啊这些副食也缺,结果得了浮肿病。

粮食短缺主要源于三个因素。首先就是自然灾害,像河南这个大粮仓,有一年因为到处下大雨,粮食就少了些。再说到山东梁山县,那边又是干旱又是蝗虫,把农业生产和老百姓生活搅得一塌糊涂。结果呢,老百姓没粮吃,只能离家出走,很多人都离开了那里。

第二个关键且最主要的原因是政策上的偏差。虽然自然灾害确实存在,但它们通常只影响部分地区,不至于引发全国范围内的粮食危机。

尽管六十年代那时候,生产水平不高,对抗天灾的能力也不行,但只要当官的干部们能好好应对,还是能让大家伙儿安全度过那些灾年的。

可惜啊,那些大官们首先想到的是保住自己的位置和权力,结果就是不敢把真实情况往上报,最后造成了没办法挽回的糟糕后果。

另外,苏联那边不光停了对我们的工业帮忙,还催着我们还那二十多亿美元的贷款,这对咱们国家的钱袋子来说,可真是屋漏偏逢连夜雨啊。

【争吵的两人】

毛主席很早就强调过,世间万般事,吃饭可是头等大事,身体才是干革命的基础,要是没了身体,其他啥都别想谈了。

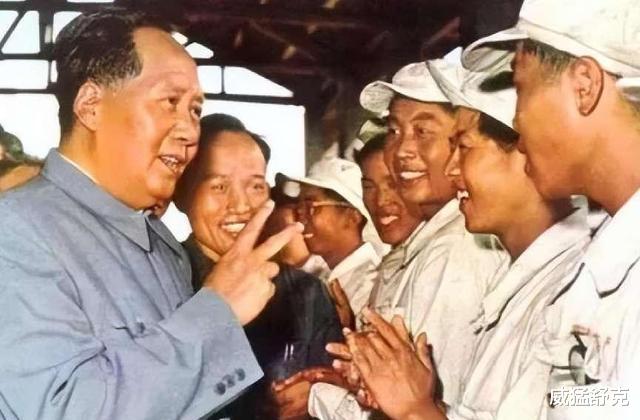

国家粮食情况变得严峻,毛主席身为国家带头人,早在1960年他生日那天,就主动站出来,给身边的工作伙伴写了封信,内容是:“林克、高智、子龙、李银桥、王敬先、小封、还有汪东兴这七位同志,你们好好看看。除了汪东兴留下,你们六个都要下乡去……”

领导人的每个行为,都值得咱们学习。周恩来和邓颖超他们也减少了身边的工作人员,给出的新安排是这样的:两个人共用一个做饭的师傅,还有一个服务员,然后留两个警卫员轮换着上班。

周总理又说:“往后在中南海有活动,我就自己蹬自行车去,司机和警卫员就不用跟了。”

最终,还是公安部的头儿罗瑞卿和警卫局的汪东兴站了出来说话,周总理这才松了口,答应多留下两个人。

两位头儿亲自上阵做榜样,不光是裁员这事儿,连吃饭的问题都管上了,因为这直接关系到粮食危机嘛。

不过就是在粮食这个紧迫问题上,他们俩闹了点小别扭,吵了一架。

1960年快结束时,毛主席心里大概也清楚下面日子不好过,就跟身边的工作人员讲:“现在全国老百姓吃饭都有限制。所以从1961年新年开始,我就不吃猪肉和鸡这些荤菜了。有米饭、青菜,再加点油盐,对我来说就足够了。”

毛主席一贯是说到做到的人。在那个粮食紧缺的时候,他连着二十多天都没吃精细的粮食。

经常就是,一盘马齿菜就对付了一顿饭,一盘炒菠菜呢,就得撑过一整天累人的活儿。

周恩来得知消息后,大吃一惊,立马着手应对,决定省吃俭用来度过这个难关。

在那个不容易的日子里,像周总理、邓颖超这样的国家高层领导,他们每个月的粮食供应是有限制的,男的给24斤,女的则是23斤。

周总理主动提出,他每个月只要15斤粮食就够了。邓颖超也跟着说:“我嘛,是女同志,吃得没你多,给我减到13斤一个月就行。”

这个粮食配额一直都没变,周总理从外交场合省下的粮食,分批用来招待了文艺圈、影视圈、媒体圈等各个领域的朋友聚餐。

但是,毛主席那时已经六十多岁了,年纪大加上营养跟不上,身体就慢慢变差,还得了浮肿病。周总理看着毛主席的身体日渐消瘦,心里十分着急。

有一天,周总理到了中南海处理事务,他给主席递上了政府的工作报告。

进了菊香书屋,周总理瞧见毛主席脸色不太好,黄黄的,还有点肿,就真心实意地劝他说:“主席,您得时不时吃点肉蛋啥的,这样才能把身体养好啊。老这样下去,身子骨可吃不消啊。”

毛主席是个极为坚韧且不畏艰难的人,他面对挑战从不退缩。有一次,他对周恩来说:“现在咱们国家的老百姓都面临着吃不饱饭的问题,更别提吃上猪肉了。在这样的境况下,我怎能违背自己定下的原则呢?”

可能真的是心疼,一向温柔的周总理突然提高了声音,带着点恳求的语气对主席讲:“老百姓就是老百姓,要是为了粮食问题把身子骨儿搞垮了,那以后谁来带领全国啊?就算不替自己着想,为了整个党,为了全中国的老百姓,也得多少吃点儿啊!”

毛泽东是个地道的湖南大哥,性子倔得很,从不让别人逼他干自己不愿意干的活儿。

周总理本意是好的,但在劝说时没太绕弯子,脾气一上来,话就冲口而出,我直接反问周总理:“您也是总理,您自己不也没吃嘛?大家都没动猪肉,咋就偏让我吃呢?我听说您和小超每月就28斤粮食,这够用吗?”

巧了,外边站着的工作人员,耳朵尖,听到了两人的拌嘴,赶紧就进来了。周恩来见状,也就不再多劝,默默闭了嘴,只对工作人员说了句:“没啥大不了的,今天这事儿,别往外说,免得影响大家和气。”

周恩来走后,还是想了个辙。他吩咐警卫班的兄弟,在中南海寻个地儿,养点鲫鱼,好熬鲫鱼汤。还让他们有空逮几只麻雀,给主席换换口味,改善改善伙食。

周恩来心里惦记着毛主席,而毛主席心里则挂念着农民。有个警卫员回家探望亲人,毛泽东就吩咐他带点农民的吃食回来。警卫员哪敢不听,于是不辞辛劳地从老家带回来的,竟是些糠做的窝头。

毛泽东接过来,瞅了一眼,发现这东西黑不溜秋的。他咬了一口,眼眶立马就湿润了。

饭后,他眼含泪光,对在场的工作人员直言不讳:“瞧瞧,农民兄弟平时就吃这些,跟咱们的比起来真是天壤之别。大家伙儿,咱得设身处地为他们想想啊!”

【采取措施】

为了搞定粮食短缺的问题,中央开了个大会,商量出了三个办法,好让我们能挺过这段困难时光。

一个是调配粮食,还有就是从国外买粮食。说到调配粮食,黑龙江和江西这两个地方粮食产量多,但人口不算太多。

周恩来亲自找黑龙江省委常委杨易辰谈话,跟他说:

易辰啊,咱们得有大局意识,得跟着大局走。黑龙江那边不容易,其实其他地方也难,国家得从粮食上帮一把。眼下的情况,只有全国人民心往一处想,劲往一处使,才能一起迈过这道坎。所有的党员干部,特别是领导层的,一定得把全国人民的利益放在首位,心里装着大局,坚决响应中央的号召。

听完周恩来真诚的话语,杨易辰心里的纠结终于没了,他顺利完成了筹集30亿斤粮食的任务。

后来,杨易辰聊起往事说:“总理那几句话,真的让我受益匪浅。我意识到,自己光顾着琢磨本地那点小利益了,大局观严重不足。想通了这点后,我马上行动起来,积极协调各方,最终顺利完成了调粮任务。”

为了解决粮食不足的问题,中央政府采纳了周恩来和陈云的提议。

1960年快过完的时候,周恩来去了缅甸访问。在那时候,他就和咱们的外贸部部长雷任民商量好了,要从澳大利亚和缅甸那些老板们那里,每年买进大约100亿斤的粮食。

第二个办法,就是减少城里的人数。为啥粮食不够吃呢?一方面是因为粮食收成不好,另一方面就是城里的人一下子变得太多了。

在那三年艰苦日子里,咱们国家的职工队伍壮大了不少,从1957年的2500万人一路涨到了5000万人。

以前那些种粮食的人,现在变成了吃粮食的人,这样一来,人口数量就远远超过了经济规律能承受的范围。

1961年6月6号,中央搞了个新规定,叫《九条办法》。这办法说得明白,各级党委得亲自上手,好好给大家做做思想工作。目的就一个,全国城镇的人口,只能减,不能增。

从1961年到1963年这三年里,总共裁减了1940万职工,城镇里的人数也少了2600多万,靠买粮食吃的人更是少了2800多万。这样一来,粮食不够吃的问题就好多了。

第三个办法就是给公职干部减粮。周恩来和毛主席亲自带头,主动把每月的粮食配额给降了,这样一来,给大家树立了很好的榜样。

而且,周总理每次代表咱们国家去国外访问,从来都不要什么“做衣服的钱”,就连他贴身穿的内衣,都是缝缝补补好多次了。

周总理家里的洗脸毛巾,中间破了洞,他就直接拿剪刀从中间剪开,然后把两头颠倒一下,重新缝好继续使用。要是这毛巾再破了,他也不浪费,就直接拿来当抹布用了。

了解周总理的人心里都清楚,他那是真把勤俭当成了日常习惯,不是装出来的样子。他过日子,节俭到了骨子里,实实在在践行着,没有丝毫的虚假和做作。对周总理而言,勤俭不只是说说而已,而是真正融入了他的生活,成了他不可分割的一部分。

【结语:】

国家在发展路上,肯定会碰上些小难关。碰到难关没啥大不了的,要命的是一碰到难题就心里发怵,不敢面对。

周恩来全面把控,把各方力量都调动起来。在那三年不容易的日子里,他使出浑身解数,想尽了各种办法来对付粮食短缺的问题。他真的是个全心全意为人民的好总理!

《大佬趣事》 风云人物领袖也有他们的另一面,今天咱们就来聊聊那些风云人物的趣事。话说有位大佬,他平时看起来严肃认真,但私下里却是个段子手。一次开会,气氛紧张,他突然冒出句玩笑话,逗得全场前仰后合,紧张的气氛瞬间烟消云散。还有位风云人物,别看他台上威风凛凛,其实私下里特别接地气。有次他回老家,跟乡亲们一起种地,聊家常,毫无架子,乡亲们都说他亲切得像邻居大哥。更有趣的是,有位大佬特别爱读书,但读书方式却与众不同。他喜欢在飞机上读书,而且一读就是好几本,连空姐都惊讶于他的阅读速度。他说,这样能让他在繁忙的行程中找到片刻宁静,也能让他不断汲取新知识。这些风云人物,他们不仅在事业上取得了辉煌成就,更在生活中展现了真实、有趣的一面。他们的故事告诉我们,成功并不只是事业上的成就,更是对生活的热爱和享受。

《20世纪60年代初,周恩来咋带领大家解决粮食难题》在20世纪60年代初那会儿,咱们国家碰到了粮食紧张的大问题。这时候,周恩来总理挺身而出,带着大家想办法、找出路。那时候,粮食短缺得很,老百姓吃饭都成了大问题。周恩来总理看在眼里,急在心里,他深知这粮食问题关系到国家的稳定和百姓的生计。于是,他亲自下基层调研,深入了解粮食短缺的实际情况。在调研中,周恩来总理发现了一些问题,也找到了不少解决的办法。他强调,要解决粮食问题,得从多方面入手,既要提高农业生产,又要节约粮食,还得想办法进口一些粮食来应急。在他的带领下,大家开始行动起来。一方面,加强农业生产,提高粮食产量;另一方面,推广节约粮食的理念,减少浪费。同时,还积极寻求国际援助,进口了一些粮食来缓解国内的粮食压力。就这样,在周恩来总理的英明领导下,大家齐心协力,共同克服了那段艰难的岁月。粮食问题逐渐得到了缓解,国家也恢复了稳定,百姓的生活也慢慢好了起来。这就是周恩来总理在20世纪60年代初如何带领大家解决粮食难题的故事。

评论列表