乾隆但凡有点野心,中国将多出一个省,且领土面积是新疆一个半大

乾隆二十二年五月,阿布赉汗呈递国书予乾隆皇帝,表明愿率其所属部众及领地归附大清王朝。乾隆帝对此表示认可,然措辞委婉地予以回绝,称只需按年进贡马匹即可,大清对于领土并无觊觎之意。

阿布赉汗究竟是怎样一位人物?切不可将其简单视作普通部落首领。须知,他统领的乃是哈萨克,这片土地广袤,面积逾二百多万平方公里,人口达千万之众,此即日后发展为哈萨克斯坦之地。

【哈萨克是如何招惹大清的?】

“哈萨克”这一称谓在历史长河中浮现的时间相对滞后,约于15世纪初期方才出现。回溯历史,唐代时,该区域隶属于突厥部落;至元代,其被纳入蒙古版图。而在明末时期,因内部纷争,哈萨克分化为大玉兹、中玉兹与小玉兹三个汗国。

清朝初中期,蒙古准噶尔部迅速崛起。在其首领噶尔丹的统领下,该部势力一方面朝东扩张,对清王朝的统治构成严重威胁;另一方面,持续向西北方向拓展。在此形势下,“三玉兹”为求自保,被迫寻求俄国庇护,并设法与准噶尔部进行周旋。

自彼时起的数秩春秋,哈萨克长期处于准噶尔的强势压制之下,发展举步维艰。直至乾隆二十一年,哈萨克的命运方迎来关键转折。

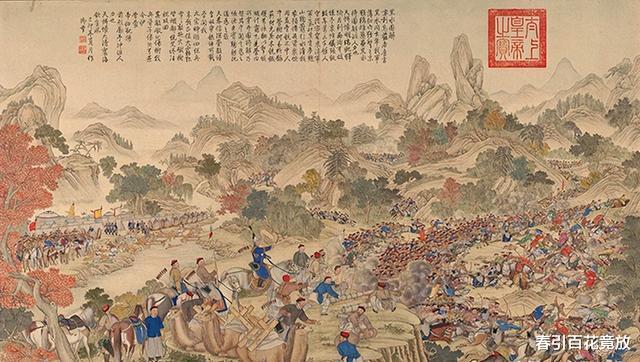

乾隆年间,尽管遭遇朝野上下诸多反对之声,乾隆皇帝仍毅然决然地下达决策,部署清军兵分两路,与准噶尔部展开最终的战略决战。彼时,准噶尔部因内部纷争陷入混乱局势,其实力相较往昔已大幅削弱。在清军周密的围堵策略之下,准噶尔汗阿睦尔撒纳屡战屡败,最终被迫逃窜至哈萨克境内。

从历史宏观视角审视,国与国之间的外交关系始终处于动态变化之中,并无恒定的敌友态势。彼时,在清军对准噶尔展开军事围剿之际,哈萨克汗国的阿布赉汗敏锐捕捉到这一契机,积极实施休养生息之策。凭借此战略举措,哈萨克汗国迅速发展,于中亚地区逐步崛起,成为人口繁茂、实力雄厚的强大政权。

乾隆朝对准噶尔的平定举措,引发了哈萨克汗国阿布赉汗的强烈警觉,使其敏锐地意识到唇齿相依的地缘政治关系。在此情形下,阿布赉汗权衡利弊,毅然摒弃过往的嫌隙纠葛,选择协助准噶尔部抵抗清朝的军事行动,试图以此维护地区势力的相对平衡。

阿布赉汗为达成特定目的,采取了一系列颇具策略性的举措。一方面,他以联姻之法,将女儿许配给阿睦尔撒纳,从而建立起紧密的关联。另一方面,他向乾隆帝呈递国书,旨在为阿睦尔撒纳恳请宽宥。在国书中,阿布赉汗以“穷鸟投林”形容阿睦尔撒纳之境遇,并表达“擒献此人并非难事,然恳请大皇帝法外施恩,网开一面,保全其性命”之意。

乾隆帝对阿睦尔撒纳之叛深恶痛绝。阿睦尔撒纳两次归降旋即两次举兵反叛,行径恶劣。乾隆帝对此秉持坚定态度,明确宣称:阿睦尔撒纳一日未被擒获,伊犁地区便一日难安,边疆局势亦一日无法稳定。务必将其俘获,以靖边陲。

然而,乾隆帝对于哈萨克地区,并未展现出强烈的扩张意图。一方面,他采取怀柔之策,对阿布赉汗予以安抚笼络;另一方面,亦调遣精锐重兵,屯驻于边境地带,以强硬措辞发出威慑:“若尔等未能即刻将阿逆擒获并呈献,明春大军必将再度进发,届时尔等部落定遭剿灭殆尽。”

【哈萨克为何要主动归顺大清?】

阿布赉汗未对乾隆帝所发警示予以重视,依旧秉持自身行事风格。乾隆二十二年四月,清军未因哈萨克方面的劝诫而却步,决然踏入其境内,对阿睦尔撒纳展开追击行动。

在这之前,哈萨克方面与清军之间并无战事交锋记录。彼时,清军入境规模相对有限,人数仅三千有余。基于这种形势,阿布赉汗心存侥幸,遂做出决策,决意与清军于战场上展开较量,以分胜负。

然而,阿布赉汗却对清军实力产生了误判。彼时,由索伦骑兵所组的八旗劲旅,堪称大清军事力量中最为骁勇善战的精锐之师。在与阿布赉汗亲率的万余兵马交锋时,八旗劲旅凭借其卓越战力,不足一日便成功将对方击溃。

在外交谈判的漫长进程中,无论进行多么繁复冗长的言辞交锋,其成效相较于一场具有决定性意义的军事胜利,皆显得黯然失色。彼时,阿布赉汗深刻体会到局势的严峻,同时确切获悉,乾隆皇帝已然有条不紊地部署兵力,大军如泰山压顶般逼近。

面对难以抗衡的局势,阿布赉汗迫于无奈,不得不转变态度。五月下旬,他派遣使者前往北京,向乾隆帝呈递国书,明确表达“愿率哈萨克全体臣民归附”之意。

阿睦尔撒纳失去哈萨克方面支撑后,陷入绝境。旋即,他设法潜逃至俄国,寻求该国庇护。然而,时隔不久,阿睦尔撒纳于俄国抱病身亡。鉴于乾隆帝所施加的外交压力,俄国遂将其遗体移送至边境,交割予清军。

乾隆对于阿布赉汗主动归降之举予以高度肯定。从宏观战略视角审视,哈萨克的臣服意义重大,因其直接关联着准噶尔部的平定进程。哈萨克既已称臣,意味着平准大业曙光初现,长久以来的战争态势亦将随之终结。

在历史进程中,彼时的哈萨克汗国以远方强国之姿存在。阿布赉汗的归附之举,彰显了清朝作为中央王朝所拥有的崇高威望与强大影响力。而这一事件,无疑契合了乾隆皇帝追求文治武功、好大喜功的心理诉求,从侧面反映出当时清朝在国际关系格局中的重要地位。

基于乾隆这般特定的心理状态,其颁布了一则上谕,内容为:

哈萨克,旧称大宛,于历史长河中,其地域与华夏之地早期并无通联。回溯往昔,汉武帝时期,虽倾举国之力,亦仅获其良马而返,此事载于史册,彰显彼时大汉于极远之地扬威。然今时不同往日,哈萨克部族举部归附,倾心向化。此非凡事,实赖上天庇佑、列祖洪恩,方铸就我大清中外一统之隆盛局面,绝非单纯人力所能达成……

哈萨克地处万里之遥,地域荒僻辽阔。于当下,朝廷并未主动遣使进行招抚劝诱,然其却主动称臣并呈递文书,且自愿进献马匹。此情形恰如所谓“归斯受之”,本质上仅是通过羁縻策略使其归服附属,与安南、琉球、暹罗等诸国相类,旨在使其得以听闻并受教于天朝之教化,而非意图将其地变为郡县,设置官员治理;亦不同于喀尔喀那般,划分旗属并编设佐领进行管理。

乾隆帝并未应允哈萨克的归附请求,而是将其确立为藩属之邦。在此种关系架构下,哈萨克每年仅需贡奉数千匹战马。

自准噶尔部覆灭后,伊犁等地呈现出人烟寥落之态。彼时,沙俄对中亚地区展开侵略行径,在此背景下,哈萨克人因生存环境变迁,逐渐向巴尔喀什湖以东以南、水草丰饶且人口稀疏的清帝国版图内迁徙。值得一提的是,自乾隆朝始,直至其后世诸帝,清廷对哈萨克群体始终秉持极为宽容之态度。现今的哈萨克族,其族源即与彼时迁徙至清帝国版图内的哈萨克人密切相关。

从客观视角审视,乾隆这一举措并非毫无瑕疵。彼时,若能将面积达272万平方公里、约为新疆1.5倍的哈萨克纳入中国版图,乾隆皇帝极有可能在华夏历史长河中,荣膺最为卓越帝王之誉。

晚清之际,哈萨克的主体部分为俄国所兼并。至苏联解体,哈萨克发布主权宣告,旋即更名为哈萨克斯坦共和国。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。