《编号17》撕裂观众!社畜永生引爆争议

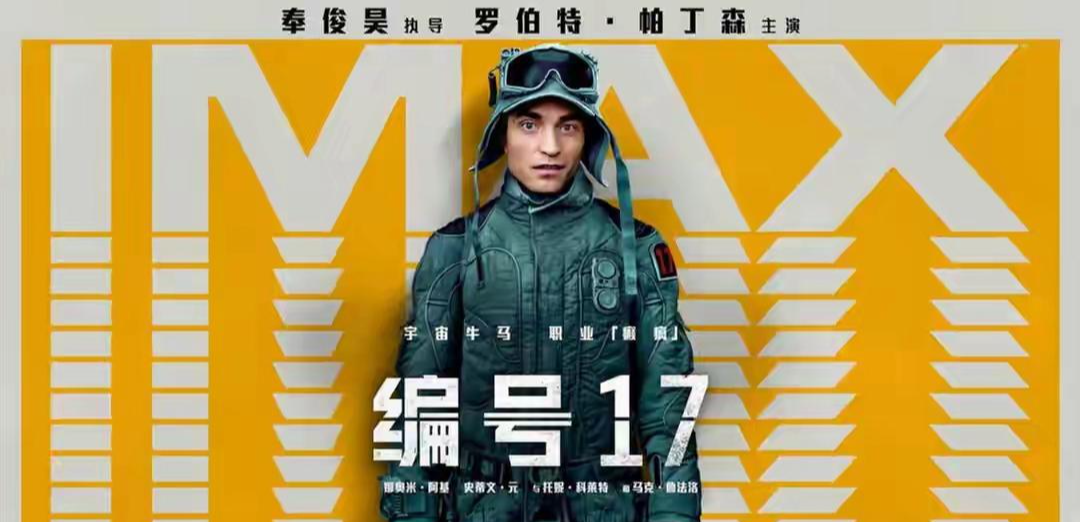

奉俊昊的新作《编号17》将目光投向浩瀚宇宙,讲述了一个关于“宇宙社畜”米奇的荒诞故事。影片改编自爱德华·阿什顿的小说《米奇7号》,罗伯特·帕丁森饰演的米奇在星际殖民计划中扮演着一种特殊的角色——“消耗体”。这意味着他可以被无限复制,每一次死亡都只是换一副新的躯壳,如同游戏角色重生一般。然而,这种看似永生的设定,却将米奇困入了一种“被自己取代”的生存悖论。

米奇的日常工作是在外星冰原上进行勘探,寻找适宜人类居住的区域。这项工作充满危险,随时可能被未知的生物吞噬,或者掉入致命的熔炉。但对于米奇来说,死亡并不是终点,而是一次短暂的休整。他会“重生”在一个新的身体里,继续未完成的任务。这种无限循环的命运,让他对生命逐渐麻木,也让他对自身存在的意义产生了深深的怀疑。

影片中最令人印象深刻的是帕丁森的精湛演技。他需要诠释17号与18号两个克隆体之间的微妙差异。17号是懦弱顺从的“职场老黄牛”,逆来顺受地接受着命运的安排。而18号则是在一次意外中诞生的“变异体”,他拥有更强的求生欲望和反叛精神。帕丁森通过细致入微的表演,将这两个人格的转变展现得淋漓尽致。他佝偻的体态、神经质的眼神,以及与娜奥米·阿基饰演的女友纳莎之间充满疏离感的互动,都将“自我厌恶”演绎得入木三分。

《编号17》并非简单的科幻冒险故事,它更像是一面映照现实的镜子。影片对“打工人困境”进行了极端化的呈现,米奇签署的“消耗体协议”实际上是资本对生命价值的漠视。记忆可以备份,身体可以替换,人类被异化成星际工厂中的“零件”。米奇的每一次死亡,都像是一次对“过劳死”的隐喻,引发了观众对职场压力的共鸣。

影片中充斥着冷峻的未来主义美学。殖民地基地的金属质感与外星冰原的苍茫形成鲜明对比,3D打印仓的机械触手与宗教祭坛的诡谲光影交织在一起,营造出一种科技与信仰碰撞的异化感。奉俊昊用充满隐喻的镜头语言,展现了一个冰冷而残酷的未来世界。

《编号17》也探讨了一些深刻的哲学命题,例如克隆人是否拥有灵魂,永生是否等于幸福。影片并没有给出明确的答案,而是将这些问题留给观众思考。米奇的最终选择,是与18号联手,摧毁了殖民地,试图打破这种无限循环的宿命。

这部电影并非完美无瑕,它在叙事节奏和主题表达上存在一些争议。有人批评影片主题过于分散,将太多社会议题堆砌在一起,导致叙事失焦。也有人认为影片的结局过于仓促,未能对之前提出的哲学命题进行深入探讨。

尽管存在一些不足,《编号17》仍然是一部值得关注的科幻作品。它以独特的视角,对当代社会中的诸多问题进行了深刻的反思。影片中对“打工人困境”的刻画,以及对生命意义的探讨,都引发了观众的强烈共鸣。或许,正如米奇18号的最终反叛,我们也需要不断地反思和挑战,才能找到属于自己的生存意义。

影片中,米奇与女友纳莎的感情线也是一大亮点。纳莎是一位科学家,她对米奇的遭遇充满了同情,但也对他克隆人的身份感到困惑。两人之间的互动充满了张力,既有相互吸引的暧昧,也有身份认同的迷茫。这种复杂的情感纠葛,为影片增添了一抹人性的光辉。

奉俊昊在《编号17》中展现了他对社会议题的敏锐洞察力,以及对科幻题材的独特理解。影片虽然存在一些瑕疵,但它仍然是一部充满想象力和思考的作品,值得观众细细品味。或许,在米奇的“重生”故事中,我们也能找到一些关于自身存在的启示。

电影的结尾,米奇18号驾驶着飞船离开了殖民地,去寻找新的家园。这个开放式的结局,也象征着人类对未来的探索和希望。在浩瀚的宇宙中,人类的命运将会走向何方?这是一个值得我们不断思考的问题。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。