顺风车订单总被取消,“不付高速费”备注惹的祸?

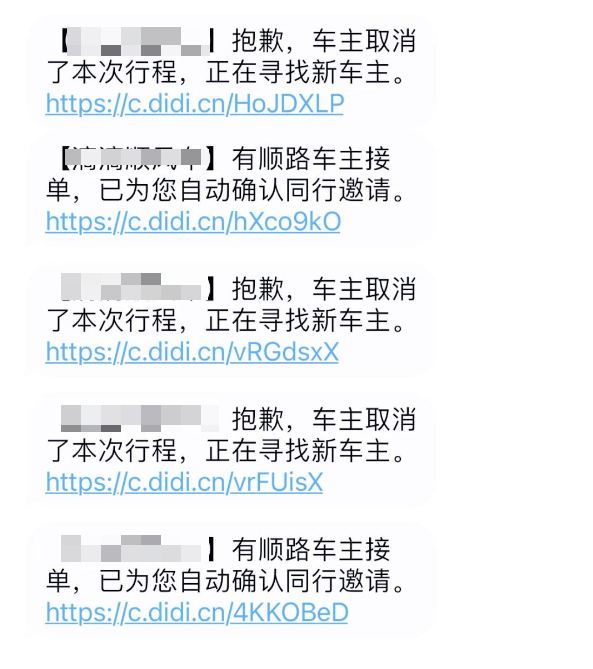

当一位乘客在顺风车平台上反复下单却屡遭司机取消时,看似简单的“取消动作”背后实则暗藏着一场关于成本、规则与心理预期的较量。

以近期某用户因备注“不承担高速费”而频繁被拒单的案例为例,这种矛盾既暴露了顺风车模式的天然缺陷,也折射出共享经济中个体利益与平台规则间的微妙平衡。

从司机的视角看,顺风车本质上是车主对闲置座位资源的共享,但现实中大部分司机仍将其视为成本覆盖甚至微量盈利的工具。

对于长途订单而言,不承担高速费的乘客意味着司机需全额支付额外开支——例如北京至天津的行程,若乘客拒付约50元高速费,司机实际到手收入可能不足百元,扣除油费后的收益甚至无法覆盖车辆折旧。

这种经济账的失衡直接触发了司机的筛选行为:当平台显示车主“主动取消率过高”时,往往是车主群体集体抗议的结果。

此外,司机群体内部流传的“接单技巧”也在强化这种筛选机制,例如优先接单愿分担高速费或有打赏习惯的乘客,本质上是通过规避低收益订单来提升自身效率。

对乘客而言,“不愿支付高速费”的坚持看似遵循平台“高速费双方友好协商”的规则,实则忽略了顺风车市场的实际运行逻辑。

多数顺风车平台哈罗、一喂等并未强制规定高速费分摊,但在实际交易中,是否承担这笔费用已成为司机评估订单价值的重要指标。某平台匿名调研显示,明确标注分摊高速费的订单接单率比未标注者高出40%以上。

这种潜规则的形成,反映了平台理想化规则与现实交易习惯的断裂——乘客认为遵守规则即可获得服务,但司机却在市场压力下发展出另一套筛选标准。

而平台既需要维护“共享出行”的公益性形象,又不得不依赖司机群体的运力供给。

某头部平台内部数据显示,约30%的长途订单取消与费用争议直接相关,但平台对强制分摊高速费始终态度暧昧。

这种策略性沉默背后是两难选择:若强制司机承担所有费用,可能导致运力流失;若允许自由协商,又容易引发司乘矛盾。

这种频繁取消的现象,本质上暴露了顺风车模式的核心矛盾——它试图将非职业化、非标准化的共享行为嵌入商业化出行市场,但模糊的责任边界让交易双方都陷入纠结。

要破解这一困局,或许需要更精细化的规则设计:例如平台根据里程智能测算建议分摊比例,当共享经济从理想照进现实时,既不能要求车主纯粹“用爱发电”,也无法指望乘客无限妥协,唯有建立更透明的成本共担机制,才能让顺风车真正“顺”起来。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。