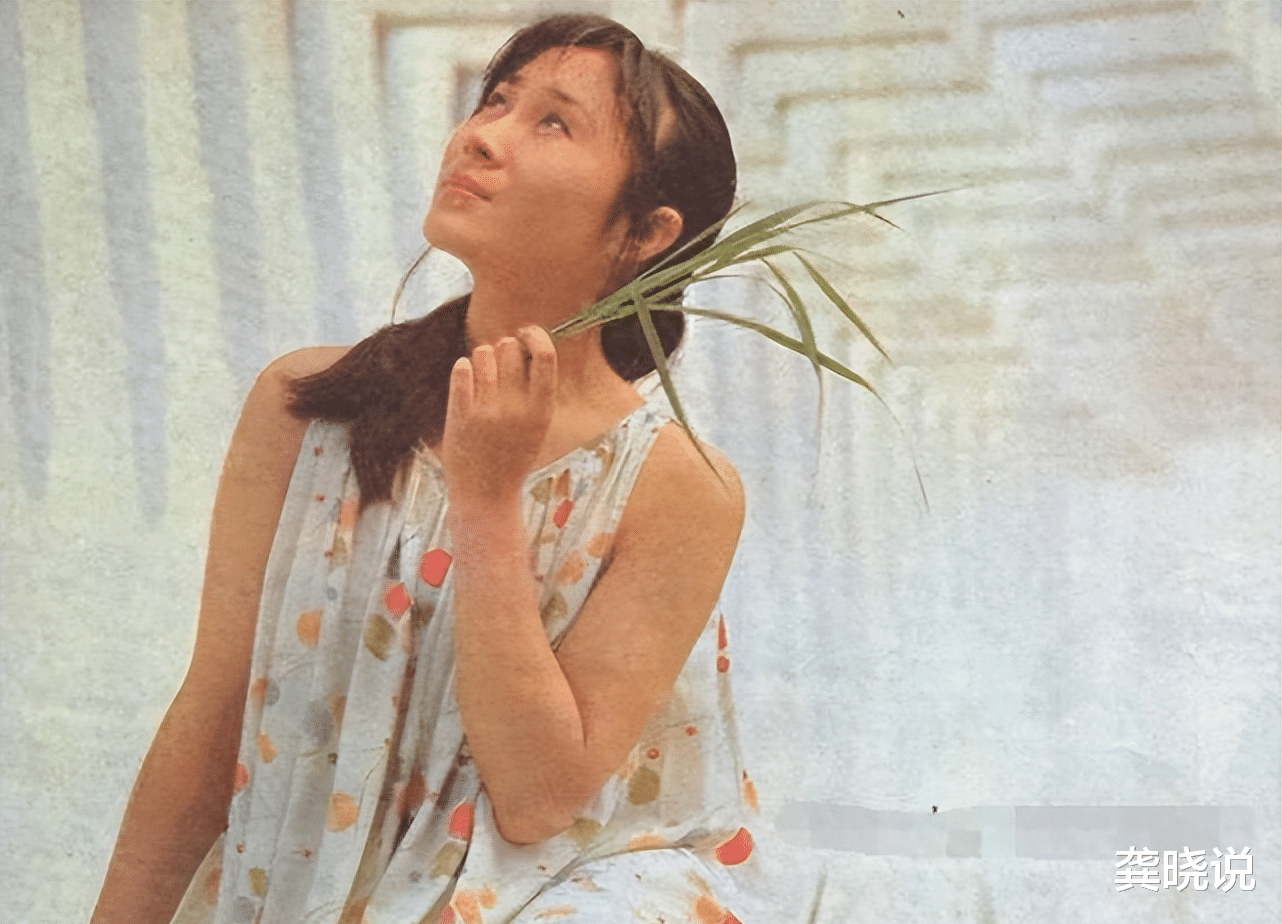

每当《少林寺》的经典配乐在短视频平台响起,无数观众依然会为那个白衣飘飘的牧羊女驻足。但鲜少有人知道,扮演者丁岚的人生剧本远比电影更跌宕起伏——这位曾用戏曲身段惊艳银幕的"初代打女",在六十岁生日前夕,正坐在北京CBD的办公室里审阅财务报表。玻璃幕墙外,长安街的霓虹勾勒出她侧脸的轮廓,恍惚间与四十年前少林寺前的月光重叠。

1964年郑州国棉三厂的家属院里,总有个扎羊角辫的小姑娘在晾衣绳间翩然起舞。当工友们的子女在跳皮筋时,丁岚已能完整复刻样板戏《红色娘子军》的经典段落。这份与生俱来的艺术敏感,在那个文化荒芜的年代犹如石缝中绽放的野花。

在河南戏曲学校的练功房,15岁的丁岚创造了连续32个"旋子"的校史记录。这个需要腰腹爆发力的戏曲动作,她每天要重复练习300次以上。戏曲教育家李树建回忆:"她练《打金枝》里的跪步,硬是在粗砺的水泥地上磨破了三条练功裤。"这种近乎自虐的训练方式,为她后来在《少林寺》中的武打戏埋下伏笔。

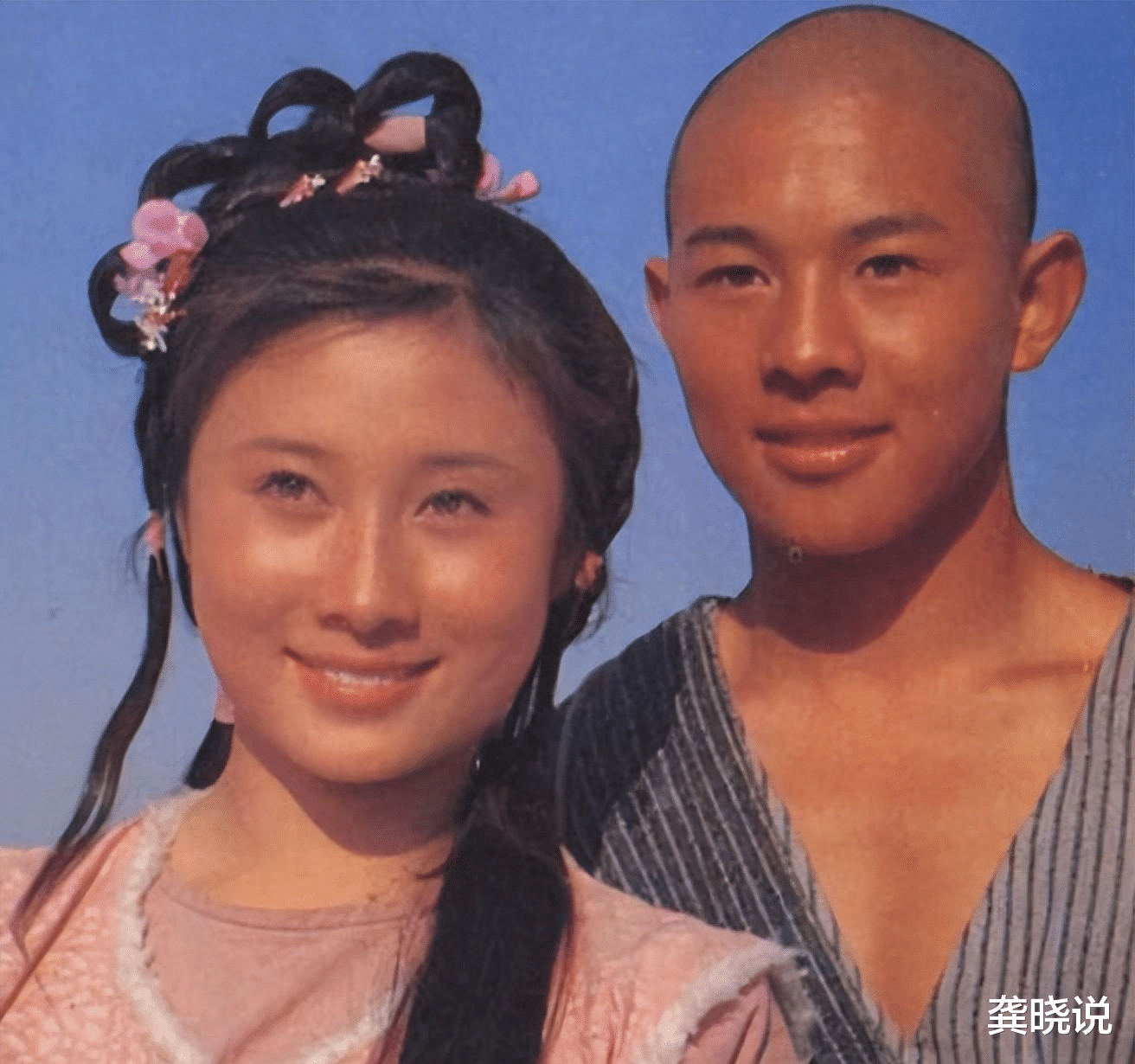

1980年的某个冬夜改变了她的命运轨迹。香港导演张鑫炎在郑州剧院后台,目睹了刚卸完戏妆的丁岚即兴表演的剑舞。寒光闪烁中,这个豫剧新秀展现出的爆发力与柔美兼具的独特气质,让导演当即拍板:"白无瑕非她莫属!"

《少林寺》的全球票房神话背后,藏着不为人知的行业密码。据香港邵氏影业档案显示,剧组为还原真实武打场面,所有演员每日需进行8小时专业训练。丁岚的武打替身王群曾透露:"她为练'燕子三抄水'的轻功动作,连续三个月绑着沙袋睡觉。"这种戏曲演员特有的"戏痴"精神,让0.3元票价的《少林寺》最终创下1.6亿观影人次的影史奇迹。

但银幕上的侠女光环未能照亮现实困境。1992年新加坡电视台的化妆间里,35岁的丁岚盯着镜中细纹初现的面容出神。彼时她已在新版《莲花争霸》中沦为配角,这种落差感在2001年达到顶峰——某内地剧组给她的剧本上赫然写着"恶婆婆"的角色设定。这促使她做出了比当年转行演戏更决绝的决定:彻底告别演艺圈。

商业转型初期,她遭遇的不仅是行业壁垒。2003年某次建材订货会上,当这位昔日的影星递出名片时,客户戏谑道:"丁总要不要给我们表演个剑舞?"这种性别与职业的双重偏见,反而激起了她骨子里的倔强。她报读长江商学院EMBA时,笔记本扉页上写着豫剧《花木兰》的唱词:"谁说女子不如男?"

丁岚的办公室挂着幅特别的书法作品,内容是她手书的《金刚经》选段。这种将禅宗智慧融入商业决策的做法,在她投资的影视文旅项目中可见端倪。2018年打造的"少林禅意小镇",巧妙复刻了电影《少林寺》的场景,却又注入现代沉浸式体验,开业首年即实现2.3亿元营收。

她的商业版图拓展充满艺术家的想象力。2020年创立的"戏曲基因"文化基金,专门扶持传统戏曲数字化转型。其中与腾讯合作的《数字豫剧》项目,运用动作捕捉技术留存老艺术家身段数据,这项创新让她获得了"文化科技融合先锋"的行业殊荣。

在管理风格上,她独创的"戏班式管理"令人称道。每个项目启动时,团队都要集体观看经典戏曲选段。"就像《借东风》里诸葛亮借的是天时,我们借的是文化基因。"这种将传统艺术智慧转化为现代商战策略的能力,让她的企业在红海市场中始终保有独特竞争力。

结语当记者问及人生感悟时,丁岚望向窗外长安街的车流:"每个时代都有属于它的少林寺。"从戏曲舞台到电影银幕,从商海沉浮到文化传承,她始终在寻找属于自己的"功夫"。如今站在花甲之年的门槛回望,那些曾经的艰难转身,都成了命运馈赠的修行道场。或许正如她办公室悬挂的《牧羊曲》乐谱——那些跳跃的音符从未消失,只是谱写了新的生命乐章。