遵义会议上,拥护伟人的王稼祥、洛甫,后来哪里去了?

1935年1月15日,贵州遵义新城古寺巷内,一栋两层精致洋楼中,三人走出。

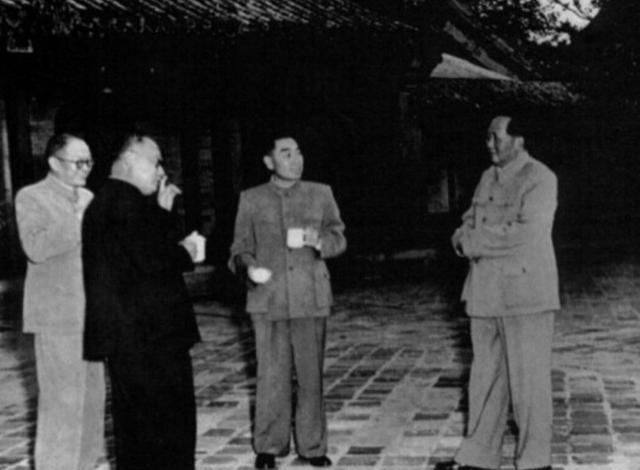

毛泽东、张闻天(洛甫)及王稼祥,满怀自信与战斗激情,抵达此地。

这一天历经艰辛终至,意义非凡。

他们凭借团结与勇敢,舌战群儒,开辟出一条光明大道,从而彻底改变了中国共产党的命运。

遵义会议上支持毛泽东的两人,其后人生经历如何?英雄虽已千古,但他们的故事仍值得探究。

【中央三人,遵义报团】

中央红军第五次反“围剿”失败后,中国工农红军随即踏上了长达二万五千里的壮丽长征之路。

为根除红军,蒋介石领导的国民党军队持续紧追不舍。

面对腹背受敌的困境,红军战士英勇战斗,成功穿越重重封锁线。

红军虽突破封锁线,却损失惨重,湘江之畔,战士鲜血染红了江水。

当时,王稼祥因伤无法行走,毛泽东大病初愈,两人均卧于担架之上,随中央红军一同辗转前行。

除毛、王二人外,另有一位红军将领骑高头大马,此人乃张闻天(洛甫)。

行军途中,三人彼此敬重,常就中国共产党前景进行分析,他们抓住一切时机交谈,深入探讨各类问题。

他们时而并肩交谈,时而树下促膝,深入讨论中国共产党将面临的困境与挽救党于危难之中的策略。

时间神奇无比,能治愈伤痕,亦能让志趣相合之人渐渐相聚。

交谈间,张闻天与王稼祥与毛泽东情感渐深,思想上的立场也逐渐统一。

军队临近遵义时,面容憔悴、神色忧虑的王稼祥躺在担架上,陷入了沉思。

此刻,他沉浸于深刻的回忆与苦思冥想之中,思绪万千,难以自拔。

苦闷中他仍存一丝清醒,认为要挽救危急中的党,还需依靠如毛泽东这般能引领正确道路的人。

唯有此类人才,方能引领红军正确作战,重振士气,继续前行。

想到此处,王稼祥内心的狂热再也无法抑制。

他无视病弱,于担架上挺身而坐,向毛泽东直言:“毛泽东同志,撤退非良策,需将那些败类驱逐出位,方为上策。”

此刻,王稼祥已与毛泽东达成共识,唯一待定的是张闻天的意见。

王稼祥主动寻张闻天商议此事,力求迅速达成决议。

王稼祥先与张闻天交流,明确表达了他与毛泽东的立场和看法。

张闻天对博古和李德深感失望,遂在王稼祥提议后,决定加入其阵营。

随后,王稼祥的积极提议得到了采纳,并且他们也成功争取到了聂荣臻的支持。

如此一来,获胜的可能性显著提升,胜算进一步增大。

【扭转局势,重获新生】

历史于此转折,革命亦在此重燃希望。

遵义会议后,全党陷入沉重气氛。

此次会议中,博古先总结以往工作,随后安排周恩来与张闻天进行报告。

接着,张闻天与周恩来在大会上严厉批评博古与李德在军事指挥上的重大失误,言辞直接,未留余地。

面对周、张二人的批评,博古与李德面色绯红,尴尬至极,仿佛置身针毡,羞愧难当,无地自容。

此时,会议已步入高潮阶段。讨论热烈,观点纷呈,氛围紧张而充满活力,各方代表积极发言,共同推动议题深入。

张闻天与周恩来率先行动,开启了反对博古、李德领导的进程,随后王稼祥也给予了有力支持。

在此关键时刻,他挺身而出,明确表示完全支持毛泽东等人的提议,且期望博古与李德能卸任党内的职务。

经此事件,全党震惊,众人仍沉浸于毛泽东等人的迅速果断之中,未能完全回过神来。

然而,此事使党内多数同志深刻认识到博古与李德两人的错误行为。

党中央参会的大多数同志最终均赞同王稼祥等人的建议。

经此重大变革,中国共产党摒弃了错误的领导策略,确立了正确的道路,迈向了光明且广阔的发展前景。

中共中央稳定局面后,王稼祥与张闻天二人重赴新战场。

【南上北下风波】

一事刚息,另一事又生。问题接连不断,纷至沓来,令人应接不暇。

解决博古与李德的问题后,张国焘的相关事宜也随之显现。

遵义会议圆满结束后,红军各大部队顺利实现会合。

会师后,张闻天与王稼祥从大局出发,决定追随毛泽东,坚定执行北上战略方针。

此时,张国焘因权欲蒙蔽心智,提出了反对意见。

张闻天等人为稳人心,暂行绥靖政策,决定让出“总书记”一职以安抚张国焘。

此外,他们规劝张国焘以大局为重,期望他能尽快推动三支红军成功会合。

两河口会议上,张闻天明确指出,党组织当前最紧要的战略任务是“北进”。

张闻天的行动彻底否定了张国焘的“南下”政策,明确表达了对该政策的不支持态度,逻辑清晰且立场坚定。

王稼祥在大会上明确表态支持张闻天,并对张国焘的错误主张进行了公开批评。

张闻天与王稼祥的行动,明确与张国焘决裂,迫使其陷入绝境。

张国焘在两河口战役中,因兵力悬殊,遭受重创,战败极为彻底。

然而,他并非一味勇猛而无谋略之辈,行事亦讲究智谋。

大会上,他表面支持党中央安排,实则暗中挑拨红四方面军与中央红军关系,公然破坏党内团结,行为歹毒。

螳螂正欲捕食蝉时,未察觉黄雀悄然尾随其后,伺机而动。此情景寓意行事需谨慎,以防不知不觉中成为他人猎物。

张闻天与王稼祥早已洞悉张国焘心中的盘算。

面对此情,党组织实地慰问红四方面军,彰显深切关怀,此举有效挫败了张国焘的阴谋计划。

他们不仅如此,还积极宣扬中央部署,耐心教育战士,确保每位都明了“北上”是唯一出路。

后期,为了推行“北上”政策,张闻天展现出了非凡的胸怀与智慧,他主动让步,将总书记一职让给张国焘,这一举动体现了他的大局意识和牺牲精神。

针对张闻天的决策,毛泽东明确表示坚决反对。

毛泽东指出,张国焘野心勃勃,贪欲难填,非仅满足于总书记之职,对其须谨慎考量。

最终,经权衡利弊,他们决定委任张国焘为中共中央总政委。

张国焘确非守分之辈,其行为印证了这一点。

刚任总政委数日,他便动摇军心,频繁向党中央索权,且延误战机,无视党组织利益。

张闻天等鉴于局势,从整体出发,派遣王稼祥前去劝说张国焘。

王稼祥不顾病痛,耐心劝解张国焘,期望他能带领四方面军遵循中央“北上”方针,执行计划。

张国焘出乎意料地固执己见,对劝解置若罔闻,坚持己见,不肯妥协。

他编造多种理由拒绝北上,并要求右路军南行,意图分裂党中央,其险恶用心显而易见,危害极大。

目睹张国焘的种种行为,张闻天认定其已无可救药。

张闻天的预言成真,张国焘确实另立中央,最终叛党离席。

1936年秋,张国焘离开后,党中央工作顺利推进。在张闻天、王稼祥的领导下,红军长征这一举世瞩目的事件圆满落幕。

【独立自主之争】

王稼祥在完成艰巨的领导任务后,原有疾病再次发作。

为确保重要领导人的健康状况,党中央作出决定,将其送往苏联接受治疗,以确保得到妥善的医疗照护。

王稼祥前往苏联,同时,与他共同战斗的张闻天则选择留在国内。

地域非距离,即便相隔万里,他们仍能并肩作战,保持沟通。

王稼祥抵苏后,修养同时不断自我提升,归国时,为党组织带回共产国际的准确指示。

张闻天留在国内,坚决斗争,反对王明的右倾错误思想,致力于为党组织清除所有阻碍。

当日寇军队侵略我国领土时,全国上下迅速掀起了抗日救亡的高潮。

关键时刻,王明受斯大林之托,却无视中国现状,自视“钦差”,企图推翻先前的正确意见。

常言道,一粒恶鼠粪,能污整锅汤。意指一个不良元素,足以破坏整体和谐。

王明的行为严重影响了党中央工作进程及抗日事业,还给党内带来较大困扰,造成了一定程度的思想混乱。

见状,为避免与共产国际产生分歧,张闻天决定暂时采取妥协策略。

张闻天的妥协非全然支持王明错误思想,而是在确保党的路线方针无偏差基础上,避免与王明争执。

王明对张闻天的态度愈发不满,得寸进尺,表现出极度的不满意情绪。

后续会议中,王明持续反对张闻天的正确观点,不予接纳,此举在当时产生了一定的负面影响。

此事若能容忍,还有什么不能容忍的呢?

王明屡次得寸进尺,张闻天与毛泽东决定派专人赴苏联,向共产国际阐述事态,以明真相。

1938年夏,王稼祥归国,携共产国际最新指示归来。

王稼祥的归来,让毛泽东与张闻天等人安心不少。

他在会议上宣布,共产国际了解全部情况后,决定支持毛泽东的提议,并确立其在党中央的领导地位。

此言一出,王明垂下高傲的头,往日的作威作福之气荡然无存,底气尽失。

王稼祥回归助力党组织工作,他与张闻天携手合作,克服王明干扰,成功引导中共中央摆脱困境,使党的工作重新回归正常轨道。

【一生为国,无怨无悔】

今日胜利来之不易,背后离不开众多如王稼祥、张闻天、毛泽东般的贡献者。

解放战争全胜后,王稼祥坚守岗位,新中国成立后,他加入了外交团队。

卸下军装后,他换上了西装。

王稼祥首任中国驻苏联外交大使,致力于推动中苏友好关系发展,不懈努力。

他不仅如此,还协助毛泽东将被困于苏联的贺子珍和李敏成功解救出来。

在异国,王稼祥秉持阶级与同志之情,无视个人利害,得毛泽东同意后,迅速采取行动。

历经艰险,他成功达成使命,不负期待地将贺子珍及其女儿安全带回国内。

王稼祥因善意举动成为江青仇视对象,江青对王稼祥怀有深切的恨意。

特殊时期,卷入政局的王稼祥未能幸免,1974年,他的生命走到了尽头。

王稼祥未能幸免于那段动荡岁月,张闻天同样经历了那段时期。

1976年7月1日是个特殊日子。

这一天,既是中国共产党成立五十五周年的重要纪念日,也是伟大同志张闻天逝世的日子。

年轻时,张闻天历经风餐露宿与劳累奔波,身体早已埋下疾病隐患。

随着年龄增长,张闻天的身体状况逐渐恶化,健康每况愈下。

这一天,一切如常,显得异常平静。

下午四点左右,张闻天突感身体欠佳。

警卫员抵达时,张闻天已陷入昏迷状态。

经医护人员全力抢救,仍无法挽回。当晚,张闻天心脏停止跳动,享年七十六岁。

星光照耀着不懈追求者,时光铭记着每一位英雄,不负他们的努力与付出。

张闻天与王稼祥,作为新中国的杰出奉献者,其历史功绩与贡献,永远镌刻在人们心中,值得我们深切缅怀。

英雄事迹永载史册,岁月悠悠不息,他们毕生致力于国家与人民的福祉,不懈奋斗。

国家强盛离不开王稼祥、张闻天等奋斗奉献者,他们的事迹是新时代青年学习的榜样,激励着我们不断前行,追求卓越。

中国共产党党员应铭记先辈精神与功绩,致力于为人民打造一个更美好、更强大的祖国。

郝丽丽探讨了遵义会议前后张闻天与王稼祥的情况,发表于《红广角》2014年第6期,页码范围为41至45。

王稼祥、郭华事迹载于《党的生活》1981年第3期,由裘之撰写,内容详实,逻辑清晰,准确展现了二人的主要贡献与经历。

王志力在《遵义》2016年第13期中发表文章《王稼祥与遵义会议》,探讨了王稼祥在遵义会议中的角色与贡献,页码范围为84至87。

程中原在《春秋》2001年第02期上发表了题为《张闻天人生传奇》的文章,页码范围为21至23页。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。