美国靠着50年前的科技能载人登月 现在却不行难道是技术退步

1969年7月20日,阿波罗11号成功登陆月球表面,尼尔·阿姆斯特朗那句"这是个人的一小步,却是人类的一大步"至今仍在历史长河中回响。然而半个多世纪后的今天,美国航天局(NASA)的"阿尔忒弥斯"重返月球计划却屡屡受挫,SLS火箭发射多次推迟,引发全球对"美国登月技术退步"的热议。这一现象背后,是冷战遗产的消逝、技术传承的断层与航天发展逻辑的根本转变。

阿波罗计划诞生于美苏太空竞赛的白热化阶段。1957年苏联发射首颗人造卫星后,美国在航天领域接连受挫。为扭转劣势,肯尼迪总统在1961年提出"十年内登月"的豪赌。当时NASA年度预算飙升至联邦总预算的4.5%,相当于现今的1500亿美元。2万家企业、120所高校和40万技术人员组成的超级协作网络,创造了土星五号火箭这样推力达3400吨的庞然大物——这个记录保持至今未被打破。

中国空间技术专家张柏楠的评估揭示了惊人事实:阿波罗飞船的可靠性不足50%。为赶超苏联,美国采用了大量激进设计。指令舱防热层仅能承受一次再入大气层,导航计算机内存仅72KB,连现代微波炉都不如。这种"不计成本、不惧风险"的研发模式,在和平时期已难再现。正如洛克达因公司工程师坦言:"我们当年就像在悬崖边飙车,现在没人敢这么干了。"

关于"图纸丢失"的传言折射出更深层问题。NASA官方澄清土星五号图纸仍存于马歇尔太空中心微缩胶片库,但现代工程师发现这些资料存在关键缺失:约40%的工艺规范、材料配方和供应商信息未完整记录。更棘手的是,当年3000多家分包商中近半数已倒闭,F-1发动机使用的异种金属焊接技术等"工匠智慧"随之失传。

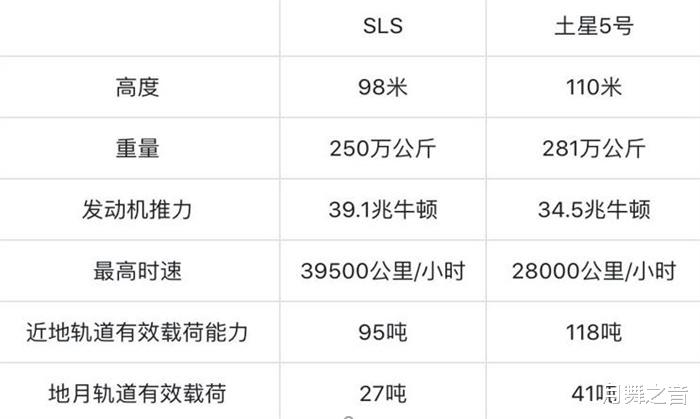

技术复现面临三重障碍:首先是供应链瓦解。土星五号使用的7075-T6铝合金现在主要用于高尔夫球杆,航空级生产线上世纪90年代就已关闭。其次是标准体系迭代,阿波罗时代的模拟电路设计被数字技术全面取代,导致75%的电子元件需重新认证。最根本的是,当代航天强调"可持续性",SLS火箭采用航天飞机改进引擎和3D打印部件,这与土星五号"一次性使用"理念存在本质冲突。

财务数据显示,阿波罗计划累计耗资280亿美元(相当于2023年的1500亿),而SLS火箭研发至今仅花费230亿。这种预算差异直接反映在技术路线上:土星五号每次发射成本达12亿美元,相当于用一艘核动力航母换三次月球旅行;SLS则通过复用航天飞机部件将单次成本压缩至20亿美元。

更深层的变革在于航天工业逻辑。阿波罗时代政府主导的"大科学工程"模式已转向"政企合作"。SpaceX等私营公司带来颠覆性创新:猎鹰重型火箭用27台发动机并联实现类似推力,单位载荷成本仅土星五号的1/10。这种市场化导向迫使NASA放弃"完美复刻"思维,转而探索商业月球着陆器(CLPS)等新模式。正如蓝色起源工程师所说:"我们不是在倒退,而是在寻找更聪明的登月方式。"

关于阿波罗登月真实性的争论中,月岩成为关键物证。美国赠予全球135个国家的382公斤月岩样本,经多国实验室验证含有独特钛铁矿结构。中国嫦娥五号带回的月壤中,克里普岩含量与阿波罗样本形成互补,间接证实了美国采样的真实性。但科学界也发现,阿波罗月岩几乎都来自月球正面赤道区域,这暴露了当时导航技术的局限——着陆点选择更多考虑安全而非科学价值。

现代登月技术正突破这些限制。NASA"毒蛇"月球车计划在永久阴影区找水,中国嫦娥六号将挑战月球背面采样,这些任务需要厘米级精度的自主避障系统,是60年代模拟计算机无法实现的。欧空局专家指出:"当代登月的技术门槛不是能不能去,而是如何去得更远、更精准、更经济。"

从更宏观视角看,美国登月能力的"退步"表象下,实质是人类航天范式从政治象征转向实用探索的必然阵痛。当马斯克提出"2029年火星移民"时,我们或许会重新理解这个悖论:有时候,放慢脚步不是为了后退,而是为了跳向更远的星辰。正如阿波罗计划元老冯·布劳恩所预言的:"月球不是终点,它只是我们星际航行的第一个港口。"在这个意义上,当代航天人正在完成从"震撼世界"到"改变世界"的艰难转身。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。