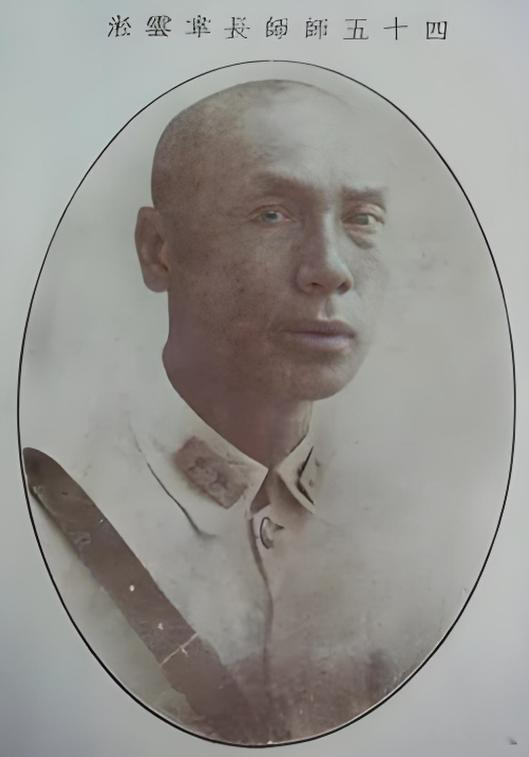

1943年,王耀武想让余程万继续留任57师师长,为何老蒋不答应?

熟悉国民党错综复杂的派系争斗的人都明白,57师余程万在1943年之后的遭遇,实则是一场无可避免的派系争斗的“牺牲品”。

作为黄埔一期的毕业生,余程万理应享有"嫡系"身份带来的加持,然而讽刺的是,这位战场血战日寇的战将,其军旅生涯却始终游走于国民党内部核心的边缘地带。

在74军这个庞大体系中,余程万始终被视为"外来者":

尽管他在常德战役前已晋升为师长要职,却从未真正融入由俞济时、王耀武精心构建的核心圈层。

这里有一个耐人寻味的细节:王耀武在重建57师的过程中,大刀阔斧地从51师、58师调入大批军官进行所谓的"换将"过程。

在原57师的所有团长中,仅保留了周义重一人。这种近乎肃清的人事调整,赤裸裸地展现了中央军对"异质力量"的根深蒂固的猜忌与防范:纵使余程万战功赫赫,其部队在核心集团眼中依然被标签为"需要改造的异己力量"。

余程万尴尬的处境在战后的军事审判中暴露无遗。

当孙连仲、王耀武等军界重量级人物联名为他求情时,蒋中正表面上因"情面"将死刑改判为两年有期徒刑,实则从未考虑恢复其军事指挥权。

若将余程万的命运与同期桂系将领韦云淞的遭遇做对比,便能窥见国民党派系争斗的荒谬:

韦云淞丢失重要战略要地桂林,却因其桂系身份而免于军法处置。在这场权力游戏中,"嫡系"身份反倒成为余程万的致命枷锁。

老蒋急需通过严惩一位嫡系将领来树立军纪标杆,向全军昭示所谓的"军法如山",而地方实力派凭借其割据势力,反而能在军事失利后全身而退。

常德战役的军事指挥链条,无疑是国民党内部派系倾轧的微缩景观。

战史记载,第九战区与第六战区因防区划分的纷争导致援军延误,而时任第九战区司令长官的薛岳为保存实力而采取消极应援策略,这直接导致余程万所率领的57师陷入孤立无援的绝境。

这种"友军冷眼观望"的现象,实质上反映了陈诚系(第六战区)与何应钦系(第九战区)之间错综复杂的权力角逐。

身处前线的余程万,一方面要承受日军如潮的攻势,另一方面却沦为派系博弈的无辜牺牲品,这种两面挤压的处境令人叹息。

军法审判中的双重标准更加耐人寻味,当余程万因所谓"遗弃伤兵"的罪名遭受严厉惩处时,同样在战场上选择弃城而逃的邓先锋却逃过了军法追究,这种选择性的判定清晰地勾勒出军法体系背后的派系化运作机制,作为黄埔嫡系的57师需要维护所谓的"军纪尊严",而杂牌军队伍则可以享受灵活处理的权利。

常德战役后的部队重建过程,实则是派系势力重新洗牌的绝佳时机。历史记载显示,王耀武借重建57师之名,大量安插中央军军官取代原有骨干力量,最终完成了对该师的全面控制,而之前的老军长俞济时也默认了王耀武的这种行为。

俞济时,左一

这种带有明显派系色彩的"去余程万化"整编行动,表面上是战后军事重建的需要,实质上却是一场精心策划的派系清洗,旨在彻底消除非嫡系将领的影响力。当李琰接任57师师长职务时,其书信中流露出的"必死决心"言论,隐含着一个微妙信息:新任主官必须通过展示绝对忠诚来重新赢得高层的信任与认可。

更具深意的是余程万转任26军军长的安排。

当时26军驻防云南期间,正值中央军与滇系势力处于白热化博弈阶段。

历史资料披露,余程万一方面受到滇系军阀卢汉的胁迫签署起义通电,另一方面又面临台湾方面下达的秘密反攻命令,这种两难处境最终迫使他选择离开。

这段首鼠两端的经历,生动揭示了余程万尴尬的位置:他既不被地方派系真心接纳,又遭到黄埔势力的持续猜忌,最终沦为权力博弈夹缝中的悲情"弃子"。

令人深思的是,围绕余程万命运的戏剧性转折,在书中同样留下了派系斗争的印记。

作家张恨水在《虎贲万岁》一书中刻意强化了57师悲壮抗战的形象,却有意淡化了国民党决策失误的责任,战后57师被授予"飞虎旗",但其指挥官余程万却要被送进监狱,显得极其违和...

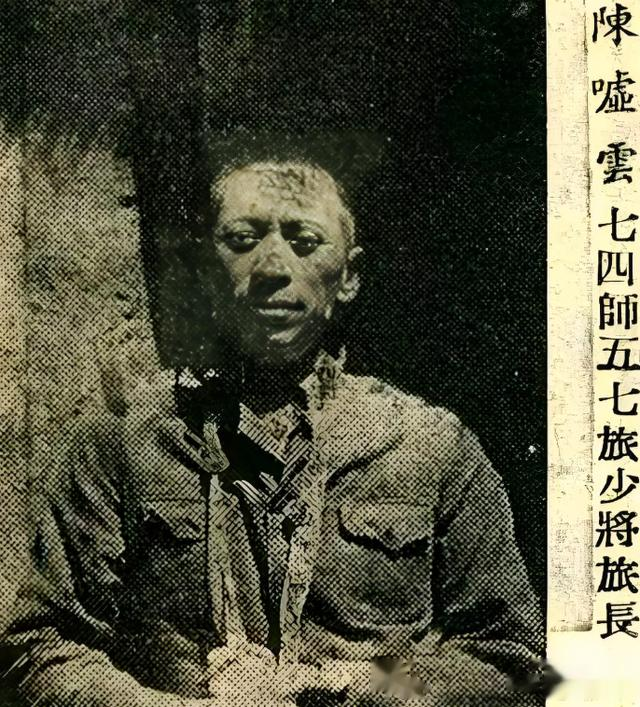

彼时的国民党军界,派系倾轧如暗流涌动,不仅余程万在常德保卫战后即将身陷囹圄,就连与他并肩作战、在常德城内顽强坚守十六个日夜的得力副手陈嘘云,同样难逃被边缘化的命运。

用非嫡系来替换嫡系,等下了战场又调转过来让嫡系掌管,这是蒋氏惯用的派系平衡

用非嫡系来替换嫡系,等下了战场又调转过来让嫡系掌管,这是蒋氏惯用的派系平衡1945年春日,湘西战场的战场上,日军第116师团以潮水般的攻势猛扑铁山阵地,57师师长李琰在弹雨纷飞中向军长王耀武发出了紧急求援电报。

这看似普通的战场景象背后,实则隐藏着国民党军队内部盘根错节的派系角力:为何王耀武宁愿提拔名不见经传、非黄埔系统出身的李琰担任关键位置,却对黄埔四期、曾在常德战役中坚守到最后的陈嘘云置之不理?

这一耐人寻味的人事安排背后,折射出黄埔嫡系与非嫡系部队之间复杂微妙的派系。

1943年惨烈的常德保卫战结束后,时任师长的余程万因所谓"弃城"罪名几乎被押上刑场,虽然在王耀武等人的斡旋下保住性命,但他亲手打造的嫡系部队57师已然成为派系争斗的风暴之眼。

陈嘘云作为余程万的亲密副手,其身份被打上了双重烙印:他既是那支令敌人闻风丧胆的虎贲之师的骁勇战将,同时又是"问题将领"余程万的核心旧部。在国民党军队这个讲究派系归属与站队的环境中,这种站队,足以成为阻断其晋升通道的障碍。

国民党对非嫡系或曾有"污点"部队的警惕心理,在此时期达到了一个前所未有的高峰。根据当时的军事史料记载,参谋总长何应钦曾在一次军事内部会议上直言不讳地表示:"常德之事,非独余程万一人之过,然不可不防微杜渐。"在这种充满猜忌的氛围下,与余程万有着深度绑定关系的陈嘘云,自然而然地成为了需要被"冷处理"的敏感对象。

更为关键的是,作为74军核心作战力量的57师,王耀武必须确保这支部队对的绝对忠诚。在这种考量下,与余程万有着密切关系的陈嘘云,显然不符合高层设定的“忠诚”标准。

相比之下,李琰的晋升路径堪称黄埔系统的标准模板。虽然他并非出身黄埔军校,而是作为施中诚的嫡系下属被引入74军系统,但他历任团长、副师长等职务,早在南昌会战之前就已加入王耀武的军事体系,在这一派系内顺风顺水地成长起来。

在1945年美械整编的特殊历史背景下,李琰的可靠性显得尤为重要。当时,国民党第四方面军下辖的六个美械装备师中,王耀武的74军独占三席,这支获得最新军事装备的战略力量,需要由绝对忠诚可控的指挥官来统领。

军事档案显示,李琰在担任营长期间参与武汉会战时,曾创造单日歼敌两百余人的耀眼战绩。这份既有实战经验又兼具忠诚可靠性的完美履历,恰好符合王耀武的核心用人标准。

与之形成鲜明对比的是,陈嘘云虽然在常德战役中率领"57师最后三百壮士"打出了悲壮辉煌的战绩,然而他早年曾在张发奎部下服役的履历,却在这个极度注重派系纯洁性的军事环境中成为难以摆脱的历史负担。在国民党军内部,这种与粤军系统的历史渊源,足以成为阻碍晋升的关键因素。

王耀武对57师的人事调整,从本质上看是对老蒋"削藩策"的一种战术性响应。1944年惨痛的豫湘桂战役溃败后,国民党加速推进中央军对地方部队的整肃与重组。作为"五大主力"之首的74军,其内部人事变动具有风向标的象征意义。

将李琰这样的"清白"将领空降57师,既能有效切断该师与余程万旧部之间的历史联系,又能强化黄埔系统对这支美械精锐部队的全面掌控。

这种精心设计的人事安排,暗合了何应钦主导的派系布局。战时报告显示,在湘西会战期间,第四方面军参谋部特意将57师部署在战役枢纽位置,并要求李琰直接向王耀武汇报战情,巧妙地跳过了原74军军长施中诚的常规指挥层级。

这种不同寻常的越级指挥模式,一方面确保了中央对这支关键部队的绝对控制权,另一方面也有效避免通过施中诚对作战部署施加不必要的影响。

然而,再精密的派系考量最终也需要实打实的战场成绩来背书。在青岩山阻击战中,李琰展现出的战术灵活性确实令人刮目相看:他大胆将美式105毫米榴弹炮前推至步兵防线,采用直瞄火力摧毁日军山炮阵地。

这种超越常规作战教范的创新打法,使57师在首日战斗中就成功击退日军九次猛烈冲锋。根据战后统计,该师在战役中消耗了惊人的七十万发子弹,创下了国民党军师级单位弹药消耗的历史纪录,这种以火力压制为核心的战术思路,有效抵消了日军在近距离"肉搏冲锋"中的传统优势。

与此同时,陈嘘云则率领残部在武冈地区执行着相对次要的牵制任务。据当时的战地日记披露,他曾多次向上级申请担任主攻任务,却始终未能获得批准。

武冈古城墙

这从侧面印证了高层对其指挥大兵团作战能力的根深蒂固的保留态度。这种差异化的战场任务安排,表面上看是对将领个人特长的理性考量,实则暗含了派系资源分配的倾斜性。

湘西大捷后,李琰有幸率领57师赴南京参加受降仪式,而陈嘘云则在战后整编中仅获得少将旅长的虚衔。这截然不同的结局,鲜明地凸显出国民党军队晋升逻辑的残酷本质:单纯的战功需要与正确的派系站队相互叠加。

到了1946年74师重新整编成立之际,李琰却淡出了74军被调往南京担任闲职参议,陈嘘云却又再次被任命为整编旅的少将旅长(相当于师长),本该在1943年就接任57师师长的陈嘘云终于“如愿以偿”。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。