破解外卖小哥困境:算法难题怎么解?

周五的下午,细雨濛濛,临近晚高峰。

王师傅像往常一样在上海徐汇区的街头穿梭。

他的电动车后座上放着几袋包装好的外卖食品,五光十色的广告牌闪烁着光芒。

对于他来说,这是一个再普通不过的工作日,但内心的焦虑和迷茫却伴随着每一次接单和派单。

王师傅是一名外卖骑手,今年四十出头,刚刚来上海半年。

他每天的工作时间从早上七点到晚上十点,一天至少要骑行十三到十四个小时。

问题是,他发现尽管工作时间长,收入却始终无法明显增加。

这让他困惑:是自己不够努力,还是存在某种规律在限制着他的收入?

其实,王师傅的困惑并非孤例。

在上海这样的大城市,外卖骑手、快递员和网约车司机每天起早贪黑,穿梭在大街小巷,成为现代都市不可或缺的“毛细血管”。

他们是新兴就业群体中的一员,对城市运行有着重要贡献。

这些新兴岗位背后,却潜藏着诸多的困境和挑战。

以外卖骑手为例,自从互联网平台经济崛起,他们的工作量随之增加,平台对配送时效和质量有着严格的要求。

为了多赚钱,他们往往选择超负荷工作,甚至冒着交通风险。

面对高强度的劳动,他们的收入却难以进一步提高。

这不是因为他们不努力,而是因为背后还有一个“隐形的手”在控制着一切。

困扰外卖小哥的算法问题这个“隐形的手”,就是平台的算法系统。

外卖平台通过算法来调度骑手,分配订单,并根据不同的参数计算每单的酬劳。

看似高效、科学的系统,实则给骑手们带来了沉重的压力和束缚。

小杨也是一名外卖骑手,他刚刚加入时,由于地理不熟,抢单慢,一天收入仅30元。

后来他选择加入站点,成为专送骑手,接受培训后收入才有所提高。

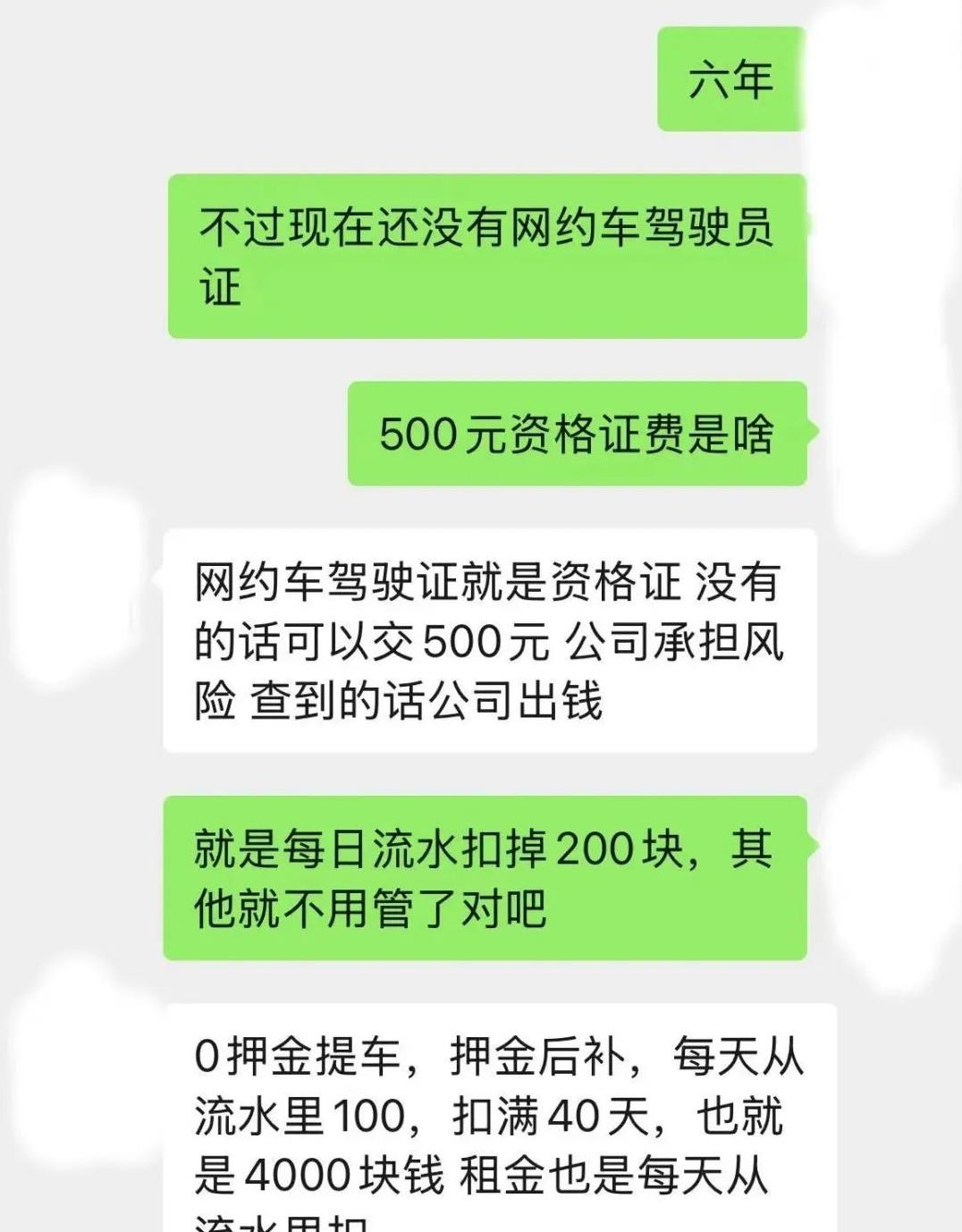

他坦言:“按单计费虽说是多劳多得,但实际收入依然受算法控制。”

站长解释,平台利用算法控制站点配送量,以确保人效(站点总单量/骑手数)不过高。

收入看似多元化,但实际受限于算法计算。

即便跑满30天,一个月下来,收入也仅有七千多元。

骑手们精疲力尽,却发现自己依然难突破收入的天花板。

司法介入与维权挑战算法束缚只是困境的一部分。

维权难同样是新就业群体必须面对的严峻问题。

不久前,上海市第二中级人民法院审理了一起网约车司机交通事故纠纷案,揭示了背后的复杂关系。

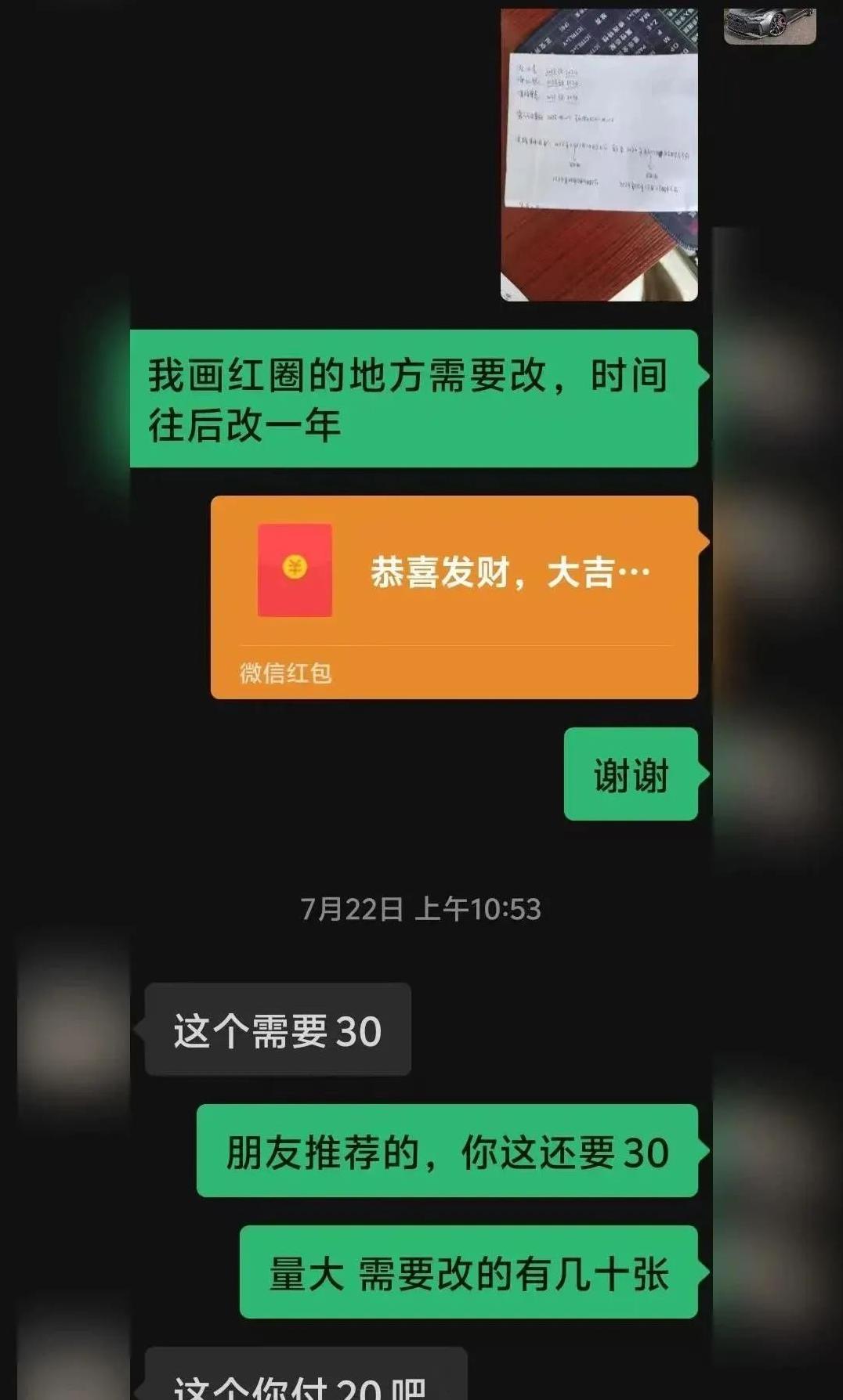

平台利用服务合作协议、租车协议等,试图撇清与司机的劳动或劳务关系,逃避赔偿责任。

最终,法院判决平台公司和加盟商需承担相应责任。

这样的案例并不少见。

在新经济体态下,许多骑手和司机在签合同时,甚至不清楚甲方谁是谁。

一旦遇到问题,他们往往不知所措。

而且,即使进入司法程序,也存在重重障碍和挑战。

探索新就业群体权益保障之路如何保障新就业群体的合法权益,成为社会关注的热点。

上海市已经在积极探索并推动相关政策。

今年,上海自7月1日起启动新就业形态就业人员职业伤害保险试点,包括外卖平台骑手、网约车司机等7家平台就业人员纳入“新职伤”试点范围。

这为新就业群体提供了急需的工伤保障,解决了医疗、伤残等问题。

同时,平台公司也在逐步为骑手和司机缴纳社保,并推出专属的医疗及意外保障措施。

京东、美团等平台已宣布为外卖骑手缴纳五险一金,并承担个人所需缴纳部分费用。

这些政策和举措,旨在为新就业群体构建一个更加公平合理的职业生态。

针对算法难题,专家建议,平台企业应与新就业群体协商,以劳动者的反馈群体优化算法,既保障效率,又保障骑手和司机的权益。

有关部门也应加强对平台的监督治理,防止不合理抽成和非法用工现象。

解决外卖小哥困境,任重而道远。

在算法和利益的博弈中,我们需要更多的创新政策和实践探索。

上海作为超大城市,具备精细化治理的经验和优势,可以在新就业群体权益保障方面,形成具有示范意义的模式。

每一位新就业群体的成员,都是城市进步的见证者和参与者。

他们的权益保障不仅关乎个人的幸福和尊严,更关乎整个社会的公平和正义。

作为普通读者,我们可以从身边做起,尊重和理解这些城市的“毛细血管”,为他们的奋斗和辛劳点赞。

只有社会各方携手,形成合力,我们才能在新经济、新业态的发展中,创造一个更加美好和谐的未来。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。