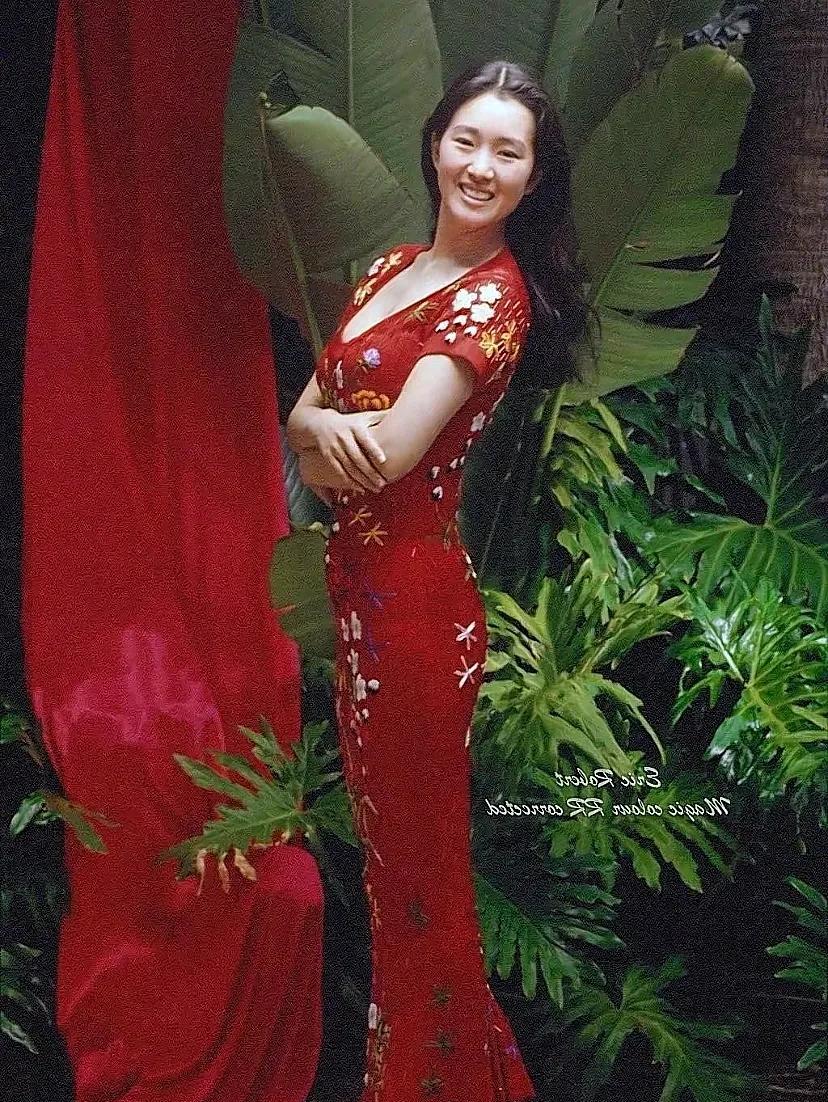

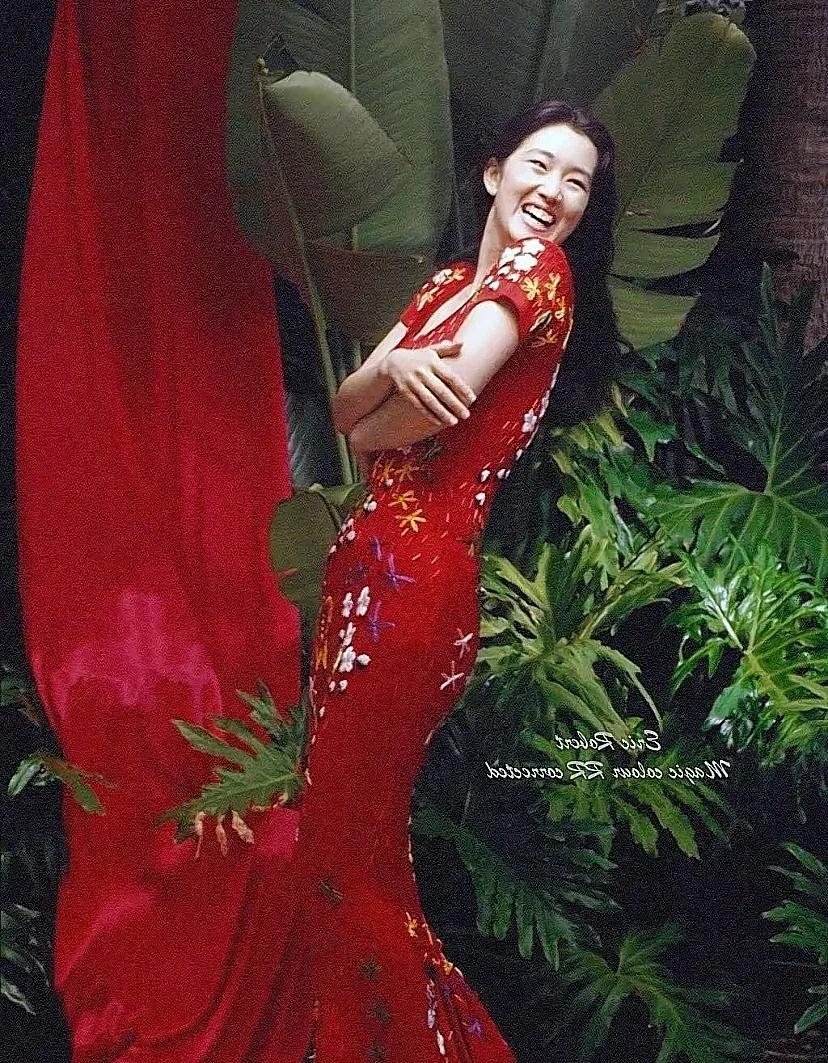

1992年的某个午后,在山西乔家大院的青砖影壁前,27岁的巩俐身着月白色暗纹旗袍,摄影师按下快门的瞬间,不仅定格了东方美人的惊世容颜,更无意间记录了中国电影走向世界的序章。三十年后,当这组照片重新在社交媒体掀起波澜,我们忽然发现,那些泛黄胶片里跃动的光影,竟暗藏着解读中国电影工业崛起的密码。

上世纪九十年代初的中国电影界,正经历着前所未有的蜕变。第五代导演们扛着摄像机走出摄影棚,在黄土高原的沟壑间寻找着民族电影的根脉。1992年《大红灯笼高高挂》斩获威尼斯电影节银狮奖时,巩俐在乔家大院回廊间的惊鸿一瞥,恰似一扇打开的窗口,让西方世界首次窥见东方美学的深邃肌理。

那年巩俐的片酬不过万元,却要顶着四十度高温反复拍摄点灯仪式。剧组在平遥古城搭建的摄影棚里,美术指导霍廷霄为还原民国宅院风貌,跑遍山西收集了三百多件古董家具。这种近乎偏执的匠人精神,在近年北京电影学院发布的《中国电影工业化进程白皮书》中得到印证:九十年代电影制作成本中,服化道投入占比高达35%,远高于当今的18%。

张艺谋曾回忆,为捕捉颂莲被封建礼教吞噬的微妙转变,巩俐连续三周每天凌晨四点起来练习走路仪态。这种表演方法论在2019年柏林电影节大师班上被再度提及,德国导演维姆·文德斯惊叹:"东方演员用身体记忆替代情绪记忆的方式,为方法派表演提供了全新维度。"

当巩俐1993年首次踏上戛纳红毯时,西方媒体用"神秘的东方娃娃"定义这位中国影星。但谁也没想到,这个来自沈阳话剧团的姑娘,会在二十年后成为首位担任欧洲三大电影节评委会主席的华人女性。她的蜕变轨迹,恰似中国电影走向世界的隐喻。

2014年《归来》在北美上映时,《好莱坞报道者》注意到有趣现象:巩俐的西方影迷群体中,35岁以上观众占比达62%,远超其他亚裔演员。社会学家李银河在《跨文化传播中的符号解码》中指出,巩俐塑造的银幕形象成功打破了东方主义的审美窠臼,"她展现的不是被凝视的异域风情,而是具有普世共鸣的人性力量"。

这种文化破壁在数字时代迸发新活力。2023年TikTok发起的#GongLiChallenge中,全球年轻人用AI换脸技术模仿《艺伎回忆录》中的扇子舞,相关视频播放量突破7亿次。值得玩味的是,这场狂欢背后是奈飞斥资500万美元修复巩俐经典影片的版权布局——当流媒体巨头开始争夺华语老电影资源时,中国影人的文化遗产正在转化为文化资本。

在流量为王的时代回望巩俐的封神之路,我们能清晰看见专业主义的胜利。不同于当今明星热衷的"人设经营",巩俐的每个角色都是对自我的彻底消解。为拍摄《兰心大剧院》,她提前半年学习盲文密码破译技术;在《中国女排》片场,54岁的她每天进行三小时排球特训,这种近乎严苛的职业态度,在豆瓣《2023影视从业者生存报告》中显示:新生代演员愿意为角色进行专项训练的比例已不足17%。

巩俐的国际化路线同样值得玩味。当其他艺人扎堆好莱坞商业片时,她选择与法国新浪潮导演奥利维耶·阿萨亚斯合作《清洁》,在巴黎街头素颜出演摇滚歌手。这种"去东方化"的勇敢尝试,实际上暗合文化输出的高阶形态——不是贩卖文化符号,而是参与全球叙事。正如《电影手册》主编夏尔·泰松所言:"巩俐证明了真正的文化自信,在于坦然成为世界电影语系的组成部分。"

结语站在AI换脸技术和虚拟偶像蓬勃发展的2023年,巩俐那些被数字修复的旧照依然令人怦然心动。这种穿越时空的魅力,或许正源自那个胶片时代特有的笨拙与专注。当我们在4K画质下重温颂莲提着灯笼走过深宅的画面,恍然惊觉那摇曳的灯影里,不仅投射着个体命运的悲歌,更晃动着整个民族电影工业觉醒的熹微晨光。在这个人人追逐短平快的时代,巩俐的旧照像一面镜子,照见我们失落已久的匠心与坚守。