从两餐到三餐:饮食习惯的历史揭秘

夏日的午后,阳光透过树叶间的缝隙洒在地上,形成斑驳的光影。

坐在咖啡馆的露天位上,朋友小李提出了个颇具争议的话题:“我们真的需要一天吃三顿饭吗?

历史上,祖先们可不是这么吃的。

”这个问题引起了大家的兴趣,咖啡香气中,讨论渐渐热烈起来。

让我们先回到很久很久以前,那时,没有超市,也没有外卖。

远古时代的人类祖先过着采集和狩猎的生活,食物来源极不稳定,完全依赖于大自然的恩赐。

想象一下,当时的人们可能一整天都在追逐猎物或寻找野果,有时甚至几天也找不到足够的食物。

吃饭这件事,完全没有固定的时间和规律。

BBC纪录片《人类星球》就展现了这样一个场景:非洲中部的部落,土著人为了获取食物,会冒险攀爬高树采集野蜂蜜。

在树下等待的亲人接过篮子后,迫不及待地享受这来之不易的美食。

但这样的幸运时刻并非每天都有,他们几乎所有时间都耗费在寻找食物上,能休息的时间少之又少。

后来,随着人类学会了种植和养殖,农耕文明的兴起让食物供应变得相对稳定。

农耕技术日益成熟,人们不再完全依赖不稳定的采集和狩猎,逐渐有了固定的吃饭时间和饮食规律,这也为后来的饮食习惯奠定了基础。

古代中国的饮食变迁:从两餐到三餐在中国的周秦至汉代时期,普通人一般一天只吃早晚两顿饭。

早餐被称为“饔”,通常在上午10至11点之间享用;晚餐叫“飧”,多在下午3至5点进食。

孟子有句话叫“贤者与民并耕而食,饔飧而治”,反映了当时的饮食习惯。

到了汉代,统治阶层逐渐习惯于一天吃三餐或四餐,但平民大众依然保持着两顿饭的传统。

不过,三餐的影子已经开始出现在皇室和贵族的餐桌上了。

汉书中记载的刘长谋反事件也侧面佐证了这一变化,汉文帝仍然给他三顿的饮食待遇,就能看出这种饮食规律的初步形成。

时间再往后推,到唐宋时期,普通人的饮食习惯发生了较大的变化,三餐制开始普及。

午餐的地位越来越重要,成了日常生活中不可或缺的一部分。

当然,这些变化并不是一下子就普及全国的。

由于各地经济、文化、历史背景的不同,饮食习惯也呈现出显著的地域差异性。

各国饮食习惯的演变:一日三餐的全球视角不仅仅在中国,在世界的其他地方,饮食习惯的变化也各有特点。

例如在古代近东、希腊和印度,普通人主要以两餐为主。

古埃及人可能是历史上最早开始一天三顿饭的民族之一。

当时,普通人在早晚各吃一顿,下午富裕阶层往往会再加一顿。

到了现代,饮食三餐制越来越多地被全球各地接受。

在英国,“午餐”这个词汇的含义经历了多个阶段的变化,从最早的“一块食物”到如今的“午餐”,正式成为日常生活中不可或缺的一部分。

而日本的饮食习惯,从历史上习惯于每天两顿,到现代普遍接受一天三顿,这个转变也反映了社会经济的进步和人们生活水平的提高。

有趣的是,现代全球化影响下,各国的饮食习惯也在互相借鉴和融合。

例如早午餐(Brunch)的概念在全球流行开来,满足了人们在周末放松身心、享受美食的需求。

同时,也提供了一个社交和交流的平台。

现代社会中,不同职业和生活方式的人对饮食有着各自特殊的要求。

比如,马未都建议大家一天两餐,省去午餐和午休时间,认为这样可以提高工作效率,减少营养过剩的问题。

这个观点在上班族中引发了不少讨论:对于中午经常没有时间吃饭或者仅用简单食物对付的人来说,这或许是一个值得思考的选择。

而在运动员的世界里,饮食又是另一番景象。

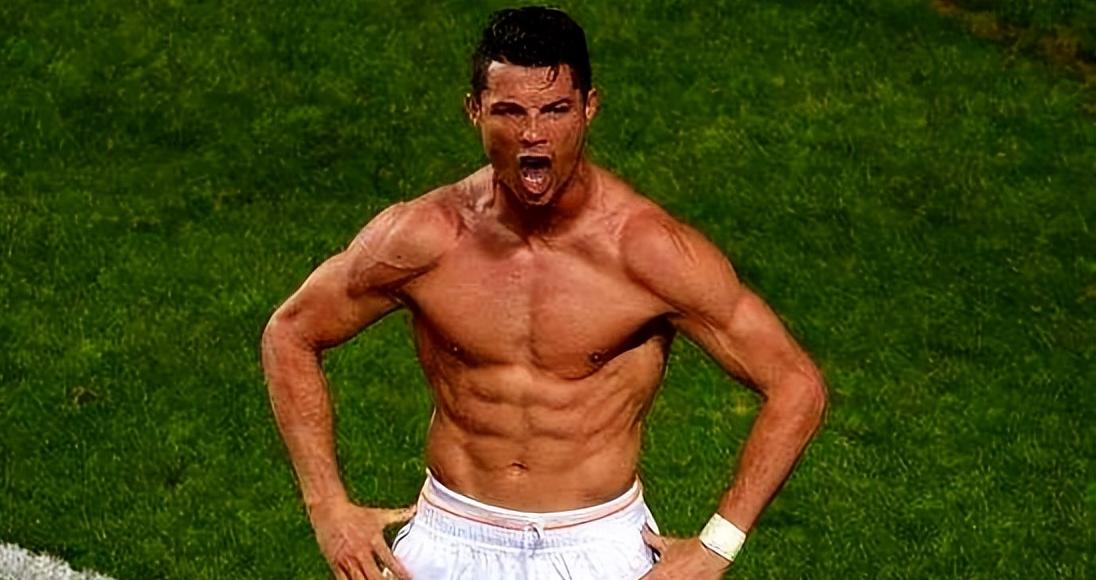

中国足球运动员艾克森和C罗每天吃六顿饭,严格控制体脂和增加肌肉。

他们对食物的选择和摄入极为讲究,确保身体能量供应充足,以保持训练和比赛的最佳状态。

不同的职业、生活习惯决定了不同的饮食需求。

一日三餐虽然是多数人的习惯,但它也不是唯一的选择。

了解和尊重不同的饮食习惯,可以让我们的生活更多彩,健康和幸福感也与之俱来。

从远古到现代,从两餐到三餐,饮食习惯的变化不仅仅是食物数量和时间的调整,更是人类社会进步、文化传承和生活方式变迁的缩影。

每个人都有权选择适合自己的饮食习惯,无论是两餐、三餐还是多餐,只要有益于健康,适合自己的生活节奏就是最好的选择。

这样,这场关于吃饭次数的小讨论,或许将成为我们追寻健康生活的一段美好记忆,并继续在我们的日常生活中扮演重要角色。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。