当历史的风沙掠过玉门关,当狼烟散尽于阴山之下,有这样一首诗,穿越千年沧桑,依旧叩击着华夏儿女的心弦——王昌龄的《出塞》。它不是普通边塞诗的悲凉咏叹,而是一卷沉淀着中华文明血脉的史诗长卷。从秦汉烽火到盛唐气象,从铁马金戈到文人笔墨,这短短四句诗中,藏着民族精神的密码,流淌着代代相传的家国血脉。

"秦时明月汉时关",七个字便勾勒出时光交错的壮阔图景:边关的冷月曾映照过蒙恬北击匈奴的铁骑,也曾见证卫青、霍去病横扫漠北的旌旗;它既是戍边将士的乡愁寄托,又是文明交融的见证者。而"万里长征人未还"的沉痛低吟,则让多少战死沙场的无名英雄永驻史册。"但使龙城飞将在"的豪迈呐喊,不仅是对英雄的渴望,更蕴藏着对和平的永恒追求。

今天,当我们重新诵读这首诗,不仅仅是在追溯一段历史,更是在触摸中华文明的精神脊梁。王昌龄笔下的边塞,既是地理的边界,更是文明坚守的象征。在百年未有之大变局的今天,《出塞》给予我们的不仅是古人的智慧与勇气,更是一种超越时空的精神共鸣。让我们一同走进这轮明月照耀下的边塞,感受那份跨越千年的家国守望。

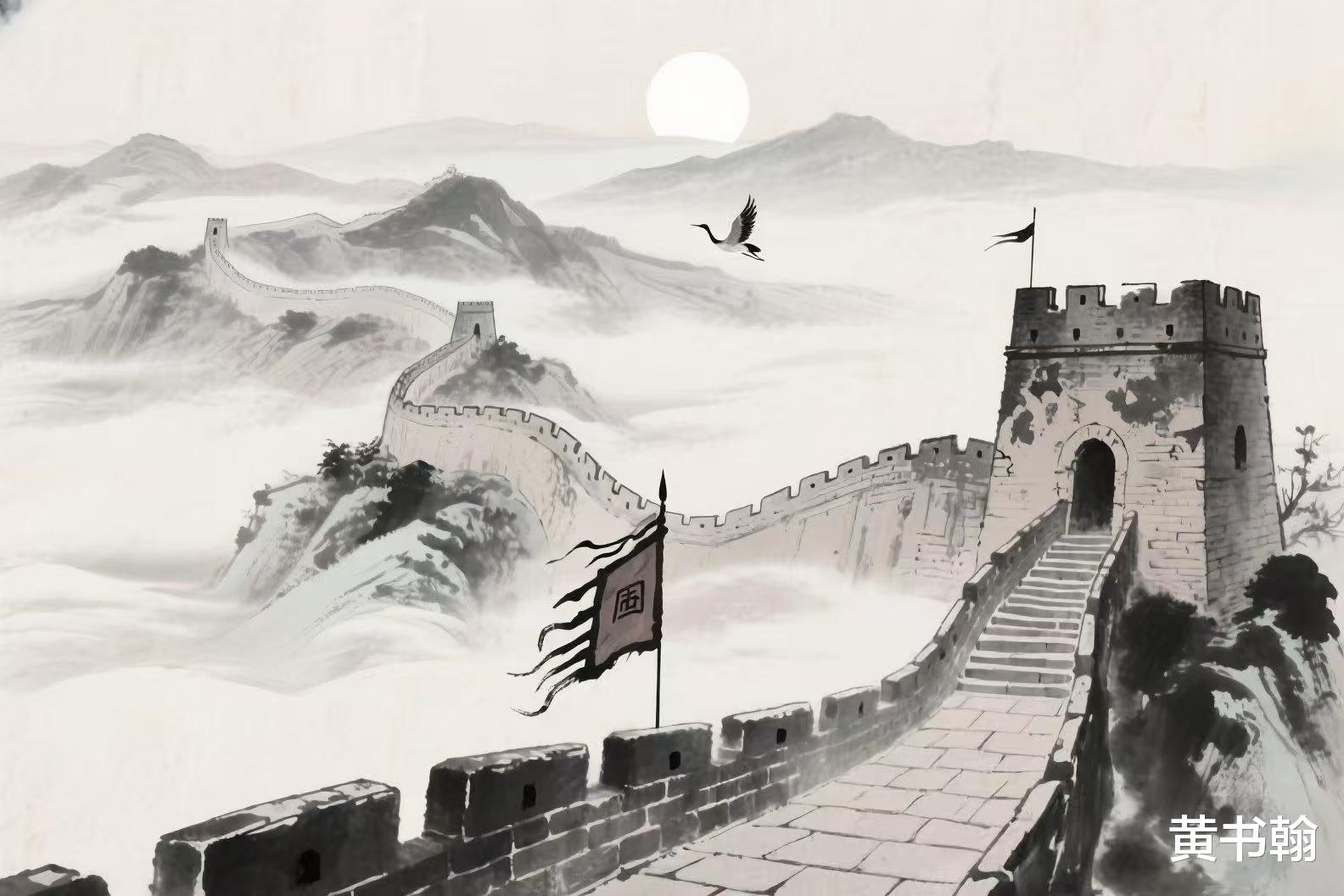

“秦时明月汉时关”,开篇便以时空交错的笔触勾勒出一幅宏大而苍凉的画面。明月,这一亘古不变的意象,在此化作历史的见证者,俯瞰着人间的沧桑巨变。它见证了秦汉时期的辉煌,也见证了边塞的烽火与战乱。而关山,作为古代边防的重要屏障,则以其巍峨之姿,承载着戍边将士的坚韧与忠诚。

在历史的长河中,边塞始终是一个特殊的存在。它既是中原文明与游牧文明的交汇点,也是无数将士用生命捍卫的疆土。每当夜幕降临,明月高悬,边关便成了将士们心中的牵挂。他们望着那轮明月,思念着远方的亲人,也坚定着守卫边疆的决心。正如李白所言:“明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关。”明月与关山,共同构成了边塞将士的精神世界。

这首诗中的“秦时明月汉时关”,不仅是对历史的回顾,更是对未来的期许。诗人通过这一跨越时空的意象组合,将读者带入一个更为广阔的历史背景之中,让我们感受到中华文明的源远流长和边塞文化的重要地位。

“万里长征人未还”,这句诗揭示了战争的残酷和戍边将士的艰辛。在古代,戍边是一项极为艰苦的任务,需要将士们付出巨大的牺牲。他们远离家乡,告别亲人,踏上了漫漫的征程。在这漫长的旅途中,他们要面对恶劣的自然环境、敌人的侵袭和疾病的威胁。许多人因此长眠于边关,再也无法回到故乡。

然而,正是这些将士们的英勇与忠诚,换来了我们今天的和平与安宁。他们用自己的生命和鲜血,捍卫了国家的尊严和领土的完整。他们的悲壮情怀,如同那轮明月一般,永远高悬在历史的天空中,照亮了我们前行的道路。

王昌龄通过这句诗,表达了对戍边将士的深切同情和对战争的深刻反思。他让我们明白,和平的珍贵与来之不易,是无数将士用生命和鲜血换来的。因此,我们应该更加珍惜和平的生活,努力维护国家的稳定和繁荣。

“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”,这两句诗展现了诗人对和平的渴望和对英雄的崇敬。龙城飞将,指的就是汉朝名将李广。他英勇善战,屡建奇功,是保卫边疆的英雄人物。王昌龄在这里借用李广的形象,表达了自己希望边疆稳固、国家安泰的愿望。

在古代,边疆的安全直接关系到国家的生死存亡。因此,历任统治者都非常重视边防建设,不断加强边防军的训练和管理。而那些英勇善战的将领,则成为了边疆的守护者,他们用自己的智慧和勇气,捍卫了国家的尊严和领土的完整。

李广作为其中的佼佼者,他的英勇事迹被后人传颂不衰。他不仅是一位杰出的军事家,更是一位忠诚的爱国者。他用自己的行动,诠释了什么是真正的英雄气概和家国情怀。而王昌龄也通过这首诗,表达了对英雄的崇敬和对和平的渴望。

当然,王昌龄的这首诗,并不仅仅是对历史人物的赞美和怀念。他更是借此表达了自己对现实的关注和对未来的期许。他希望,在未来的岁月里,能够有更多的英雄人物出现,继续捍卫国家的尊严和领土的完整。同时,他也希望人们能够铭记历史,珍惜来之不易的和平生活。

《出塞》这首诗不仅展现了边塞的壮美与沧桑,更蕴含了深厚的文化内涵。它如同一座桥梁,连接着古今中外的文化情感。在古代,边塞诗人们用他们的笔触,描绘了边疆的壮丽风光和戍边将士的英勇形象,传递着对家国的热爱与忠诚。这种情感,穿越了时空的隧道,至今仍然深深打动着我们的心灵。

在现代,《出塞》这首诗依然具有深远的影响力。它不仅是中学语文课本中的经典之作,更是我们民族文化的重要组成部分。每当国家面临挑战和机遇时,这首诗总能给予我们力量和勇气。它提醒我们,要铭记历史,珍惜和平,更要勇于担当,为国家的繁荣和民族的复兴贡献自己的力量。

同时,《出塞》这首诗也激发了无数艺术家的创作灵感。画家们用他们的画笔,描绘出边塞的壮美风光和将士们的英勇形象;音乐家们用他们的音符,谱写出激昂的旋律,传递着对家国的热爱与忠诚;舞蹈家们用他们的身躯,舞动着边塞的豪情与壮美。这些艺术作品,不仅丰富了我们的文化生活,更传承和弘扬了中华民族的优秀文化。

王昌龄的《出塞》不仅是一首描绘边塞景象的诗,更是一曲跨越时空的悲壮赞歌。它通过对秦汉时期边关明月的描绘,唤起了我们对历史的深深回望;又通过万里长征人未还的哀叹,抒发了对戍边将士的无限同情;最后以龙城飞将的赞颂,寄寓了对和平的深切渴望。

站在新的历史起点上,重读《出塞》,我深感其意境之深远,情感之真挚。它不仅是古人留给我们的宝贵文化遗产,更是激励我们前行的精神力量。让我们铭记历史,珍惜和平,以更加坚定的步伐走向未来,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

此外,《出塞》也教会我们如何以史为鉴,面对未来。在全球化日益盛行的今天,我们需要更加珍视和传承自己的民族文化,让中华文化在世界舞台上绽放出更加耀眼的光芒。而《出塞》这样的经典诗篇,正是我们民族文化宝库中的璀璨明珠,值得我们代代传颂,让它的光芒永远照亮我们的前行之路。