“每个月手机都‘自动’充话费,一开始以为是家人充的,结果一问都说没这回事!” 近日,杭州的樊女士向我们讲述了一段离奇经历:从 2024 年 9 月到 2025 年 4 月,她的手机号每月都会收到陌生人充值的话费,少则 50 元,多则 200 元,甚至一个月内充值两三次,累计金额已达 1600 元。作为一名退休教师,她平时鲜少参与社交活动,从未主动泄露过个人信息,面对这笔 “飞来横财”,她既困惑又不安:“这到底是充错了,还是新型诈骗?用着实在不踏实!”

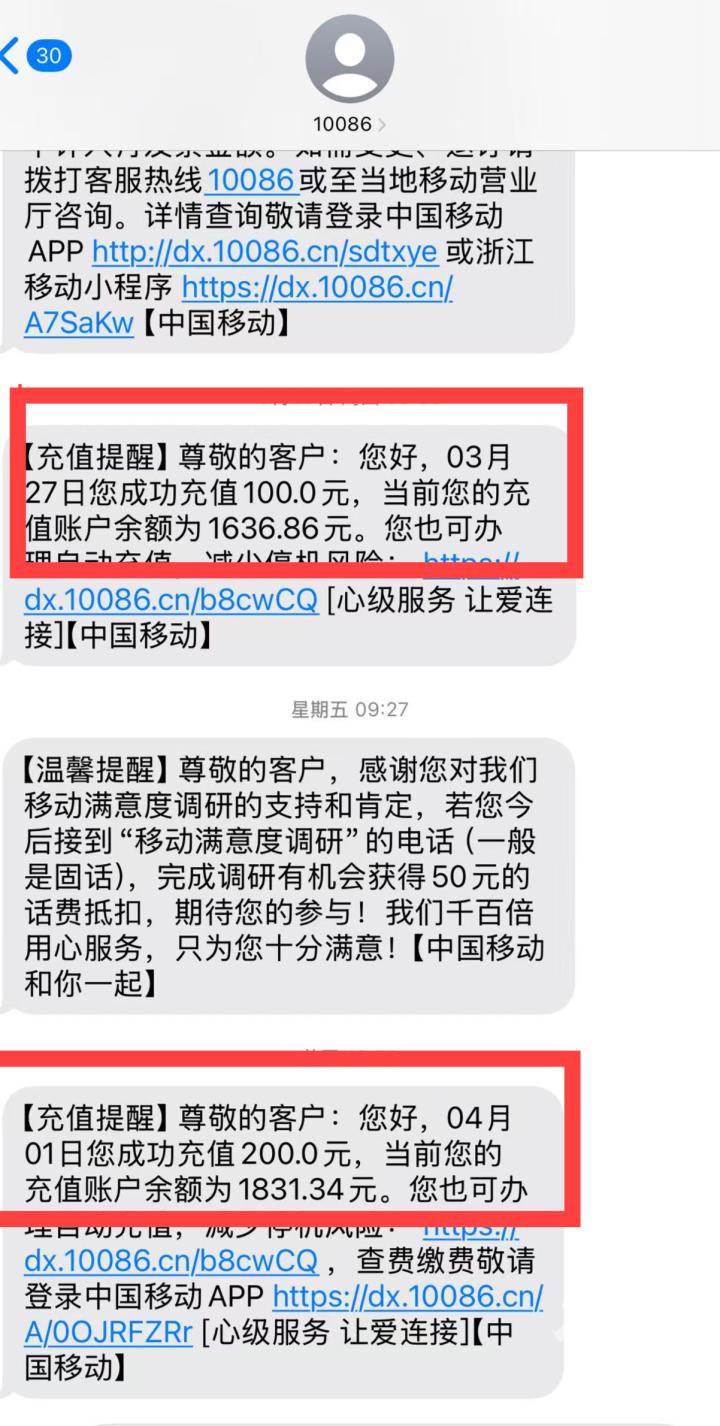

樊女士提供的短信记录显示,充值时间规律却诡异 ——1 月曾 3 次收到充值提醒,金额从 50 元到 200 元不等。她第一时间联系 10086 客服,却被告知充值来自 “异地第三方软件账号”,仅凭个人信息根本无法追溯充值人身份。更令人疑惑的是,她反复询问亲友、排查生活圈,始终没人承认操作过充值。“如果是诈骗,为什么不直接联系我?如果是充错了,对方为什么半年都没发现?” 樊女士的疑问,戳中了事件的核心矛盾。

带着樊女士的困惑,我们咨询了警方。民警表示,此类情况极有可能是 “充错号码” 导致的乌龙,但长期无人认领的 “错充话费” 反而容易引发纠纷。“曾有案例中,充值人时隔一年才发现错误,要求对方返还时遭拒,最终闹上法庭。” 警方建议,遇到类似情况,应第一时间:

排查亲友圈:确认是否有家人、朋友误操作;

联系运营商:通过人工客服查询充值渠道,尝试登记 “异常充值” 信息;

申请原路退回:若长期无法核实来源,可要求运营商协助冻结或退回话费,避免被动 “欠债”。

事实上,“错充话费” 并非个例:有人曾因尾号相似被连续充值 3 年,有人误收万元话费后主动联系失主,却反被怀疑 “诈骗”…… 这些案例背后,折射出一个现实问题:在数字支付时代,我们该如何处理 “模糊边界” 的财产纠纷?

对此,法律界人士也提醒:根据《民法典》,“错充话费” 属于 “不当得利”,受赠人有义务返还。若拒不归还,充值人可通过诉讼维权。这意味着,看似 “白捡的便宜”,实则可能暗藏法律风险。

回到樊女士的案例,截至发稿,她仍在等待运营商的进一步回复。她的经历给所有人提了个醒:面对不明来源的 “好处”,切莫抱着 “反正没人找” 的侥幸心理,及时排查、主动澄清,才是避免纠纷的最佳方式。

今日互动:如果你收到陌生人的话费充值,第一反应会是 “惊喜收下” 还是 “立刻追查”?评论区聊聊你的看法,也提醒身边人警惕 “天上掉的馅饼”!

温馨提示:数字时代,每一笔异常交易都可能是一次 “蝴蝶效应”。转发提醒,让更多人了解 “错充话费” 背后的法律和道德边界,守护好自己的 “数字钱包”!