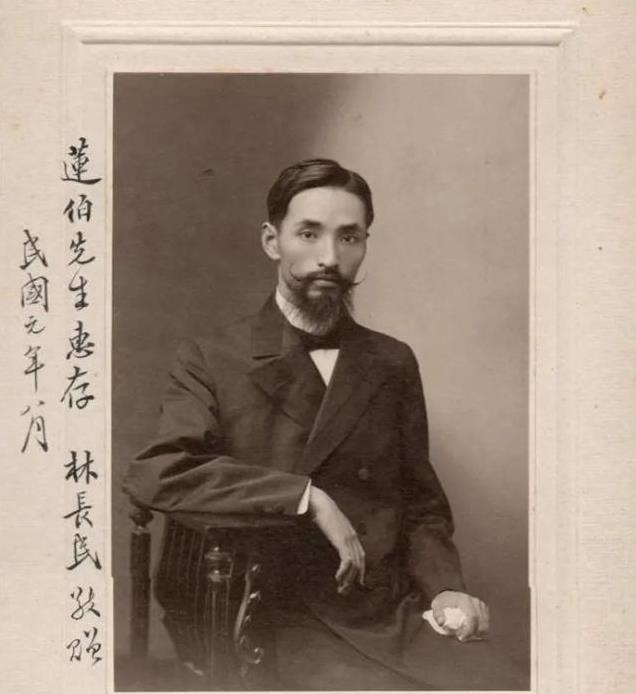

今天的五四青年节,源于1919年中国反帝爱国的五四运动。熟知的领导者有陈独秀、李大钊等,但点燃此运动的是林长民与梁启超,林长民乃林徽因之父。

请允许我为您详细阐述其中的要点。一、两大政治派系激烈角逐,旨在争夺议会的控制权,以期在决策过程中占据主导地位。林长民与梁启超点燃“五四运动”的缘由,源于两系争夺议会控制权。孙中山二次革命后,国民党被北洋政府逐出议会。袁世凯逝世,议会现新对立:“研究系”对“安福系”。“研究系”依托进步党,骨干为“国民外交协会”,由林长民任理事长,理事含梁启超、熊希龄等北洋要人。而“安福系”以段祺瑞皖系为基础,由徐树铮组织并主导,扮演段祺瑞秘书长角色。直系控制总统与总理之位,段祺瑞转而争夺议会主导权。梁启超的进步党与“安福系”对立,但“安福系”凭借财力与段祺瑞的威望,通过运作占据议会90%席位,即380席。

梁启超怒不可遏,致使“安福系”与“研究系”矛盾激化。他伺机欲给段祺瑞重创,一是挖掘其任总理时的施政瑕疵,二是操控舆论,意图扳倒“安福系”,重掌议会主导权。二、梁启超将《中日密约》作为反击的有力武器,借此展开批判与抗争,旨在揭露条约背后的不公与阴谋,维护国家尊严与利益。机遇降临!1919年,北洋政府以战胜国身份参加巴黎和会,商讨权益。梁启超亲临现场,却发现中国虽胜似未胜,因和会欲将德国在山东权益转给日本,北洋代表竟欲签字。袁世凯主政民国时,经济繁荣。日本为削弱其威信,提出《二十一条》,要求接管德国在山东的权益。袁世凯表面应允,却拖延未签,直至去世也未予承认。

日本急于行动,段祺瑞上台后,他们以巨款为饵,诱其签订《中日密约》,承认《二十一条》。段为资金对付异己,应允了日本。因此,巴黎和会上中国代表同意转让山东权益给日本的协议,有历史缘由。梁启超悉知事件全貌后,愤慨之余,为打击段祺瑞,即刻致电国内林长明,令其动员“国民外交协会”,揭露《中日密约》,借舆论之力阻止签字。三、触发“五四运动”。这场运动如同被点燃的火焰,迅速在中国大地上蔓延,激发了民众的爱国热情,成为了中国现代史上一个重要的转折点。林长明收电报后,即刻召集“国民外交协会”要员商议,制定了行动策略:一部分人在报刊曝光事件,另一部分人则负责发动学生运动。

林长明于《晨报》发表《山东亡矣》专文,并附梁启超密电。随后又发《外交警报告国民书》,疾呼“胶州、山东危矣!国将不国!”,揭露段祺瑞《中俄密约》。蔡元培校长召集北大学生领袖傅斯年、许德衍商议后,北大学生迅速联合北京各高校。5月4日,13所高校学生在政法学院集会,定口号与行动方案,随即走上街头,五四运动爆发。这段历史事实充分表明,“五四运动”的直接发起者为梁启超、林长民及其“国民外交协会”,此观点获北洋政府、日本政府及文化界名流的认可。

四、“五四运动”深远影响了中国历史进程,其意义在于激发了民众的爱国热情,推动了思想解放,促进了马克思主义在中国的传播,成为新民主主义革命的开端。梁启超、林长民引发的运动,后由陈独秀、李大钊等人领导,青年学生为主力,各界人士参与,通过示威、请愿、罢工等形式,成为彻底反帝反封建的“五四运动”。“五四运动”不仅影响了中国的思想文化、政治走向、社会经济及教育,还对中国共产党的建立与发展至关重要,对当今党领导下的社会亦影响深远。总之,1919年反帝爱国的五四运动,熟知的主要领袖有陈独秀、李大钊、蔡元培、胡适,但真正触发该运动的,实为林长民(林徽因父)与梁启超。

梁启超为戊戌变法领袖,维新派代表;林长民乃清末民初政治家、外交家等。两人皆名人,且培育后代有方,后结为亲家。其后代梁思成与林徽因,成就佳话,令人称羡。学习与传承五四精神时,我们敬仰领导者与参与者,也应铭记林长民、梁启超点燃“五四运动”。要继承他们斗争精神,为祖国富强、民族复兴、人民安康贡献力量。