当生育成为 "定制商品":单身女性试管背后的权利与伦理之辨

南京某私立医院的 "特殊服务" 近日引发震动:公开提供精子库供单身女性挑选,宣称可 "合同约定胎儿性别",月服务量达数十例。这种将辅助生殖技术异化为 "生育定制" 的操作,不仅触碰了《人类辅助生殖技术管理办法》的红线,更撕开了现代生育权争议的复杂面纱 —— 当科技赋予个体掌控生命的能力,法律与伦理该如何划定边界?

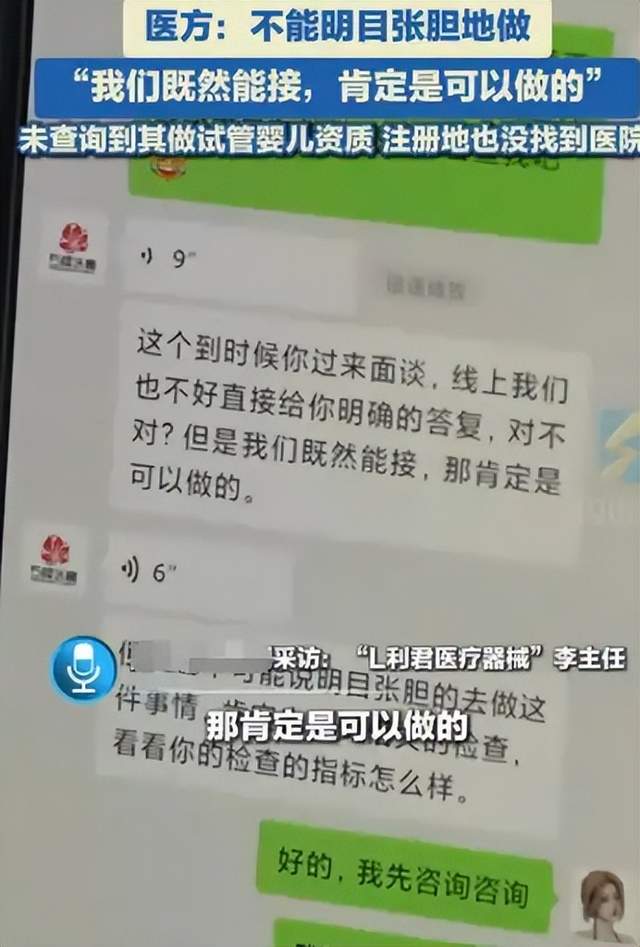

该医院的 "服务套餐" 包含清晰的商业逻辑:从按学历、外貌明码标价的 "精子库",到承诺 45 天完成取卵移植的 "高效流程",甚至提供 "性别不满意可退款" 的合同条款。这些操作直接违反两项核心规定:我国明确禁止非医学目的的胎儿性别选择,且辅助生殖技术仅限符合法定婚姻关系的夫妇使用。然而现实是,全国每年查处的非法辅助生殖案件超 200 起,地下卵子交易导致的捐卵者健康损害事件频发,暴露出监管滞后与市场需求的剧烈冲突。

转自闪电新闻

更值得关注的是法律定义的模糊地带。现行法规中的 "单身妇女" 概念存在歧义:丧偶女性能否使用亡夫冷冻胚胎?离异未再婚女性是否属于限制范围?2023 年最高法支持丧偶女性邹某继续胚胎移植的判决,虽体现司法温度,却也让 "特殊群体生育权" 的边界更加模糊。这种法律灰色空间,为部分机构规避监管提供了借口。

二、生育权争议的双面镜支持者将事件视为 "生育平权" 的呐喊。越来越多经济独立的单身女性主张 "身体自主权",认为生育不应绑定婚姻关系。社交平台上,数万单身女性组成的 "单亲妈妈联盟" 分享试管经验,折射出对传统家庭模式的突破。医学伦理专家指出,技术进步本应服务于人类福祉,失独女性、大龄不婚者的生育需求理应得到制度性回应。

反对声则聚焦伦理风险。性别定制可能打开 "基因编辑" 的潘多拉魔盒,商业供卵导致的 "掠夺式取卵" 已造成多例捐卵者卵巢衰竭。社会学家警示,若生育脱离婚姻制度约束,亲子关系认定、儿童抚养权归属等问题将引发连锁法律纠纷。英国禁止商业代孕但允许单身女性试管的经验表明,技术应用必须配套严格的伦理审查机制。

三、破解困局:在规则中留存人性温度事件暴露的不是技术之过,而是制度供给的滞后。我国可从三方面构建平衡体系:

1. 细化法律界定,明确权利边界区分 "单身"" 离异 ""丧偶" 等不同情形,建立特殊群体生育申请制度。例如对年满 35 岁、具备稳定经济能力的单身女性,允许在提供医学风险告知的前提下申请辅助生殖技术,杜绝 "性别定制" 等滥用行为。

2. 建立多学科伦理委员会由医学、法律、社会学专家组成审查机构,对单身女性试管申请进行个案评估。重点考察生育动机、养育能力、心理建设等要素,避免技术沦为 "脱缰野马"。

3. 疏堵结合打击黑市在严格查处非法机构的同时,试点正规医疗机构开设 "特殊生育需求门诊"。参考美国加州的监管模式,要求所有辅助生殖操作录入国家统一数据库,实现精子来源可追溯、性别选择零容忍。

正如那起冷冻胚胎案判决所言:"法律不应成为人性的枷锁。" 当单身女性渴望成为母亲的诉求,与人口老龄化、低生育率的社会现实交织,我们需要的不是非此即彼的选择,而是刚柔并济的制度设计。让生育权回归生命尊严的本质,既拒绝将婴儿视为可定制的商品,也不漠视个体对生命的真诚渴望 —— 这或许是科技时代留给人类的共同课题。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。