在中国的汽车市场,一颗石子落水所引起的涟漪,能瞬间改变整个行业的走向。最近,吉利汽车宣布进行私有化,收购旗下电动汽车品牌极氪,无疑是在这一市场投下了重磅炸弹。这一决定背后,不仅仅是李书福的商业决策,涉及的还有市场竞争、政策环境、财务健康、品牌整合等诸多因素。这些因素交织在一起,形成了中国新能源汽车行业的复杂面貌。

当其他汽车制造商仍在不断扩张,试图通过增加新品牌来挖掘潜在市场时,吉利却选择了收缩。这在外界看来,似乎是反其道而行,诚然如此,但细想其中的深意,不难发现这是在高度市场压力下做出的理智决策。过往一段时间,吉利的销量与财务表现确实无法与比亚迪等竞争对手抗衡,这不仅使其面临内部的经济压力,也逼迫其在品牌形象塑造与市场定位上重新审视。

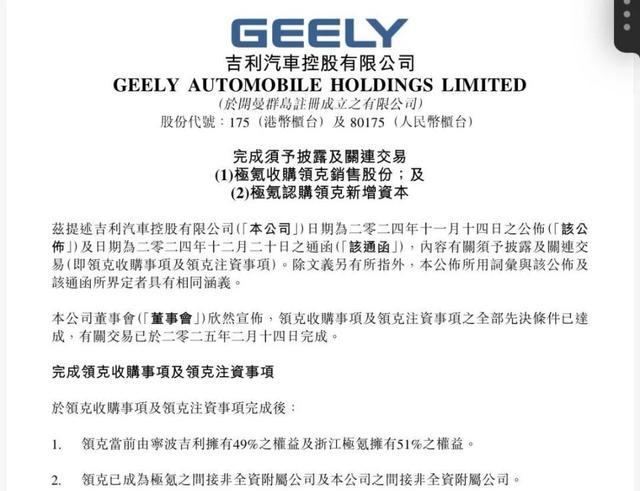

极氪作为吉利旗下的重要电动汽车品牌,自2019年成立以来,其战略定位与发展方向备受瞩目。极氪的成就与梦想,相对于庞大的市场竞争来说,却显得步履维艰。虽然极氪的技术与产品线逐渐丰富,但连续的财务亏损让其陷入了一个恶性循环。资本市场对其未来的信心逐渐减弱,股票价格也因此接连下滑,或许这就是李书福决策的直接原因之一。

在极氪退市的公告中,李书福提到:“面对激烈的市场竞争和日益复杂的经济环境,我们将审时度势,推动汽车业务的整合。”这一表述十分明确,其意图不只是为了极氪自我救赎,还意味着吉利整体战略的重大调整。试想着,未来吉利将不仅仅是一个汽车制造商,它将努力形成一个涵盖多个品牌,效率优化,技术集中和市场共享的吉利生态圈。

客观来说,极氪私有化或许也是在为可能的港股上市铺路。市场上流传着“回流”的说法,这是指中概股公司在经历了一些复杂的国际形势后,选择回归香港或内地资本市场的现象。极氪作为吉利的核心力量,是否有机会在未来以更高的估值重新亮相,尚需观察,但这一可能性不容忽视。近年来,数据显示,资本市场对中国新能源汽车行业的再评估趋势愈加明显,特别是在全球市场对中国经济的持续关注下,优质中概股的回归似乎在情理之中。

在资金来源上,吉利并不缺乏底气。根据最近的财务统计,吉利在2024年的营业收入预计达到2402亿元,较上年同期增长了34%。而在净利润方面,从49.35亿元猛增到168亿元,让外界看到吉利在这一轮调整中的能力与潜力。私有化极氪,不会对其现金流形成大的压力,反而会通过整合增强自身的管理与运营能力。

在极氪归入吉利的后续安排中,品牌定位无疑将是重中之重。吉利表示,极氪将成为其“全球豪华科技品牌”,而领克则继续担当“全球新能源高端品牌”的角色。这种战略上的细化不仅为吉利的多个品牌积累了清晰的市场定位与形象,也为各个品牌间的协同发展提供了可能。各品牌间加强技术共享、合并市场营销与供应链资源,可以提高整体的运营效率,并进一步增强吉利在市场中的竞争力,这是一个值得深思的层面。

这不仅仅是一次内部整合,更是吉利对外部市场竞争的主动应对。在新能源汽车行业,尤其是近年来,技术壁垒逐渐降低,企业往往在资金和技术上都面临着巨大的压力。尽管吉利在技术上已经实现了多项创新,然而真正具备引领市场的能力,与资源的优化配置是密切相关的。如何在技术创新与市场扩展中找到平衡,是吉利未来能否继续引领行业的关键所在。

另重视用户体验与品牌忠诚度同样重要。极氪在撤回至吉利旗下后,如何提升用户的认可度与忠诚度,是一个亟需解决的课题。在电动汽车普及的大背景下,消费者的选择标准已经不仅局限于价格与性能,更多的是品牌体验与服务质量。智能化的车载系统、良服务网络和无忧的售后保障,都是企业在此市场争夺战中获胜的必要条件。在品牌整合后的管理策略中,极氪需要系统性考虑消费者的整体体验,以增强品牌信赖度。

吉利面临的挑战远不止于市场竞争和财务管理问题,如何时刻关注时代的发展趋势,敏锐捕捉市场变化,也是其必须要处理的关键环节。比如,全球对新能源车的重视程度日趋增加,各国政策对环保标准的严格限制,使得中国汽车企业的转型迫在眉睫。吉利在回应这种政策挑战中,是否能灵活应对与快速调整,将很大程度上决定其未来的生死。

结束时,回顾吉利的这一系列战略调整,无疑是在市场竞争高度激烈的背景下,李书福展现出的决策敏锐度与市场先知的能力。极氪的私有化不仅仅是财务层面的调整,更象征着吉利在面对市场压力时,从未放弃对自身品牌价值和市场定位的追求。从量变到质变,吉利在深度整合资源、提升运营效率的过程中,正期待着新的增长潜力与市场契机。历史将见证这一变革背后的智慧与勇敢,在未来中国汽车的历史中,吉利的名字依然会璀璨,更加耀眼。

从市场数据上看,吉利未来的前景可期。随着极氪回归后的快速整合与创新,吉利有潜力在激烈的新能源汽车市场赢得更高的市场份额。吉利将如何在新的驾驶轨迹上,引领并展现出其在全球新能源汽车发展的新面貌,值得我们高度关注与期待。