再读林徽因丨被误读的星辰,洒满星河之间

当我们回望历史长河中的女性身影,林徽因的名字总被贴上“民国女神”“绯闻女主”的标签。人们津津乐道她与徐志摩、梁思成、金岳霖的情感纠葛,却鲜少提及她以羸弱之躯丈量山河的壮举,更遗忘她作为中国第一位女建筑师、国徽设计者、古建保护先驱的卓绝贡献。她的故事,是一曲被误读的悲歌,更是女性挣脱世俗枷锁、追求理想的光辉见证。

林徽因的一生,始终被舆论的喧嚣裹挟。世人因《人间四月天》记住了她“一身诗意”的浪漫,因传记的渲染将她框定为“完美女神”或“绿茶婊”,却选择性忽视了她真正的生命底色——她从未将情爱视为人生的全部。

书中记载,面对徐志摩的炽热追求,她清醒道:“徐志摩爱的不是真实的我,而是他浪漫想象中的人。”即便徐志摩去世后床头悬挂的飞机残骸成为她深情的象征,她仍坦言:“若他活着,我待他仍不能改。”这份理性与克制,恰是她对自我价值的坚守。她的一生,始终在“诗意的信仰”与“爱智的追求”中寻找平衡,正如她所言:“我们要在安静中,不慌不忙地坚强。”

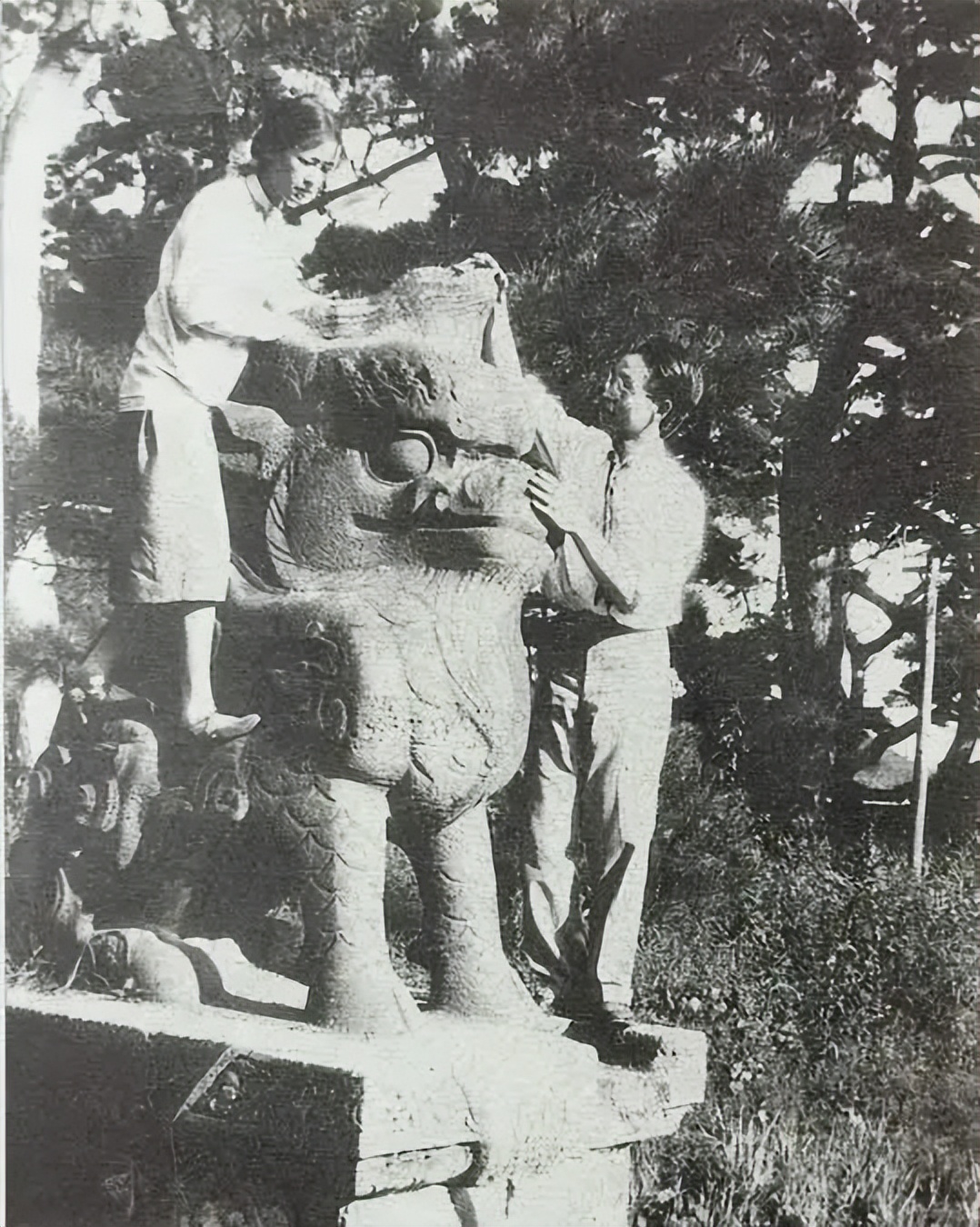

1930年代,林徽因与梁思成踏遍中国15个省、200多个县,考察测绘2738处古建筑。山西广胜寺的暮色下,她蜷缩在佛殿角落的帆布床上,仰头研究斗拱结构;云南龙头村的泥屋中,她咳着血整理《中国建筑史》手稿,为后世留下珍贵的学术遗产。抗战爆发后,她拒绝出国避难,写下“门外就是扬子江”的铮铮誓言,与同胞共赴国难。即便肺结核缠身,她仍伏在病榻上参与国徽设计,革新景泰蓝工艺,守护北平古城墙。书中写道:“她像一把拉满的弓,从未松懈。”这份坚韧,早已超越了性别与时代的局限。

林徽因的伟大,在于她以行动撕碎了“才女必耽于情爱”的偏见。她拒绝做攀附他人的藤蔓,而是与梁思成并肩成为中国建筑学的奠基人。她以病弱之躯创办清华建筑系,培养出中国第一批建筑师;她直言“保护古建筑就是保护民族的根”,在战乱中为文化存续奔走呼号。书中评价:“她的生命是一团不熄的火,疾病、战乱、流言皆无法侵蚀。”她的存在,证明了女性可以同时拥有“温柔的力量”与“理性的野心”。

林徽因的遭遇,折射出社会对女性价值的狭隘审视——人们总热衷于窥探她的裙摆,却无视她脚下的征程。但她的故事更是一面镜子,照见女性突破桎梏的可能:真正的独立,不是与男性对立,而是如她一般,在专业领域深耕不辍,以学识与风骨赢得尊重。

正如她在战火中写给子女的信中所言:“中国要有自己的建筑史,这是比生命更重要的事。”这份家国情怀与职业信仰,让她与同时代沉溺风月的名媛截然不同。她的人生,是对“妇女能顶半边天”最生动的诠释。

在2024年5月18日宾夕法尼亚大学韦茨曼设计学院的毕业典礼上,院长弗里茨·斯坦纳将印有「1927年」毕业年份的建筑学学士学位证书,郑重交予林徽因外孙女于葵手中。这个迟来97年的仪式,以极具象征意义的方式,为林徽因当年因性别歧视被迫曲线求学的遗憾画上句点——校方经两年调研确认,林徽因虽完成61个建筑学分(仅比正式学位少11分),却因「人体写生课需接触男性模特」「施工课涉及男性主导的工地」等陈腐规定被剥夺学位资格。如今学院用「历史错误必须纠正」的宣言,将这位中国首位女建筑学家应得的学术尊严归还。

这份迟到的认可,恰如其分地镶嵌在她毕生实践的脉络中:1924年她以美术系身份选修全部建筑课程,甚至成为建筑系首位女性助教;1936年她致信校方争取建筑师资质认证时,时任院长虽承认其学术能力却仍困于性别偏见;直至2023年策展人发现23名中国建筑先驱中唯她未获学位,才最终触发系统性纠错机制。这段跨越世纪的学位追授,不仅印证了她「以优异成绩打破学科壁垒」的早年壮举,更让墓碑上「建筑师林徽因」的铭文获得制度性背书。

如今这份证书陈列于宾大「中国建造」特展,与梁思成等23位建筑先驱并列,标志着西方学界对东方建筑智慧的系统重估。正如林徽因外孙女所言:「这份认可让全球女性看到,百年前被剥夺的梦想亦可穿越时空绽放」,其精神遗产已在当代建筑教育性别平等进程中生根发芽——如今宾大建筑系58%硕士生、53%教职为女性,系主任更由华人女性担任,这或许是对先驱者最深刻的告慰。

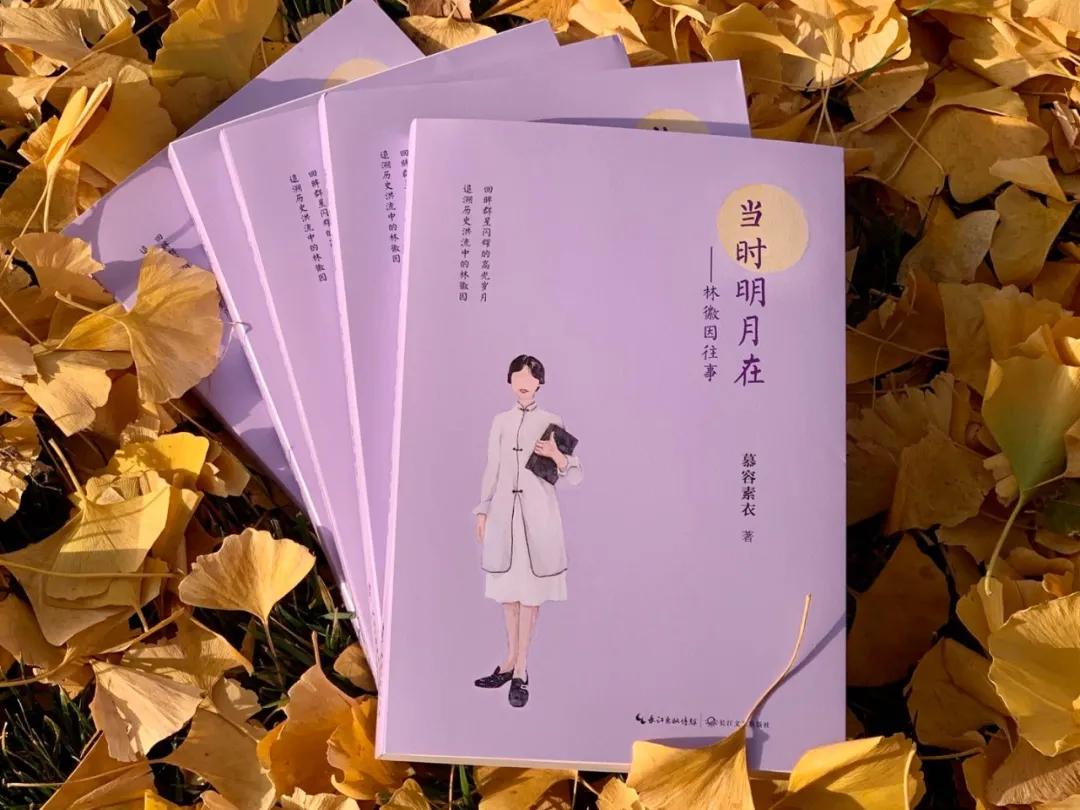

“一身诗意千寻瀑,万古人间四月天。”本是对林徽因学术与人格的至高礼赞,却被后世简化成一段暧昧的注脚。若想读懂真实的林徽因,不妨翻开《当时明月在》。这本书以翔实的史料与深情的笔触,还原了一位女性如何在乱世中坚守理想,以智慧与风骨照亮历史的苍穹。她的故事告诉我们:女性的价值,从不在于被谁爱过,而在于她如何爱这个世界。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。