从跑龙套到喜剧顶流!他用方言绝活征服观众,门票三天抢空

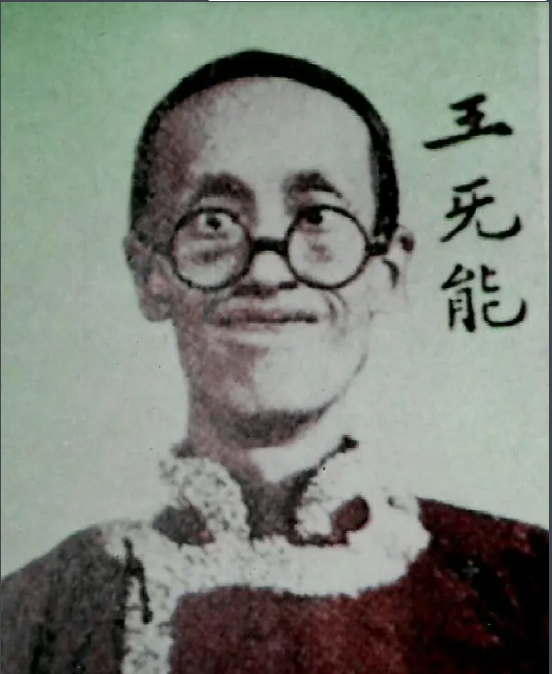

在民国上海滩的霓虹灯下,有位 “喜剧狂人” 单枪匹马掀起了一场娱乐风暴。他没有华丽的戏服,也没有庞大的团队,仅凭一张嘴、一副面孔,就能让观众笑出眼泪 —— 他就是被称为 “独脚戏鼻祖” 的王无能,一个用幽默征服上海滩的传奇人物。

1892 年,王无能出生于江苏扬州。和许多怀揣明星梦的年轻人一样,他早年在文明戏(早期话剧)的舞台上跑龙套。那时的他,在台上演着无关紧要的小角色,台下观众的目光很少为他停留。但王无能骨子里藏着一股不服输的劲儿,他天天泡在后台,观察各路演员的表演技巧,偷偷琢磨如何让观众把注意力都集中在自己身上。终于,一次偶然的机会,剧团临时缺人,他自告奋勇顶上,用插科打诨的方式救场,没想到竟意外收获满堂彩。这次经历让他灵光乍现:既然一个人也能把场子 “炸” 起来,何必非要挤在大团队里?于是,他大胆决定单飞,独创一种全新的表演形式 —— 独脚戏。

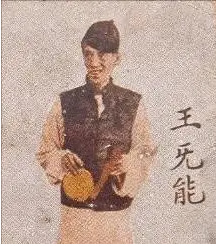

独脚戏的诞生,堪称民国娱乐界的 “脑洞大开”。当时的舞台上,要么是规规矩矩的戏曲,要么是严肃的话剧,而王无能的独脚戏却打破了所有规则。他一人分饰多角,前一秒还是操着苏州话的滑稽小贩,后一秒就变成说上海话的刻薄房东,再下一秒又切换成江北口音的憨厚苦力。为了让表演更生动,他还把生活里的趣事、街坊邻居的家长里短,甚至上海滩的奇闻轶事,通通编成段子搬上舞台。比如模仿黄包车夫和乘客讨价还价,或是演绎小市民抢购便宜货的闹剧,每一个场景都接地气到让观众笑到直不起腰。有观众调侃:“看王无能的戏,比听十段相声还过瘾!”

王无能的 “爆火密码”,还在于他对方言的神级运用。他精通上海话、苏州话、扬州话、宁波话等多种吴语方言,表演时信手拈来,用不同方言塑造性格迥异的角色。在《各地堂倌》这个经典节目中,他把各地茶馆跑堂的吆喝、服务态度模仿得惟妙惟肖:苏州堂倌的软糯殷勤、扬州堂倌的热情爽利、上海堂倌的精明滑头,逗得观众笑得前仰后合。他甚至还自创了 “十三响头” 的表演法,通过快速切换角色和方言,在短短几分钟内呈现十几个不同人物,这种 “一人千面” 的绝活,直接让他成了上海滩的 “顶流”。

随着名气暴涨,王无能的演出邀约接到手软。各大游乐场、戏院争着请他坐镇,他的名字就像票房保证。更夸张的是,当时上海的电台为了抢他的独家节目,不惜开出天价酬劳。1920 年代,他在上海笑舞台演出时,门票提前三天就被抢空,连黄包车夫都知道:“要听最逗的笑话,就去王无能的场子!” 他还把独脚戏搬上了唱片,《哭妙根笃爷》《各地堂倌》等唱片一发行就卖断货,成了民国最早的 “爆款音频”。

然而,王无能的影响力远不止于搞笑。他的成功,让独脚戏从街头杂耍变成了正式的艺术门类,还带动了一批后辈入行。江笑笑、鲍乐乐、赵耕莘等喜剧人纷纷效仿,形成了独脚戏的 “黄金一代”。他甚至被同行尊称为 “老夫子”,连滑稽戏的开山鼻祖都要喊他一声 “师父”。但这位 “喜剧之王” 却始终保持着江湖气,经常和同行们在后台切磋段子,把新想法毫无保留地分享出来。

1933 年,王无能因病离世,上海滩万人空巷为他送行。虽然他的生命定格在了 41 岁,但他留下的独脚戏却成了上海文化的一张名片,直到今天,我们依然能在滑稽戏、脱口秀中看到他开创的表演精髓。从跑龙套的小演员到 “独脚天王”,王无能用一生证明:真正的幽默,永远能穿透时代,直击人心。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。