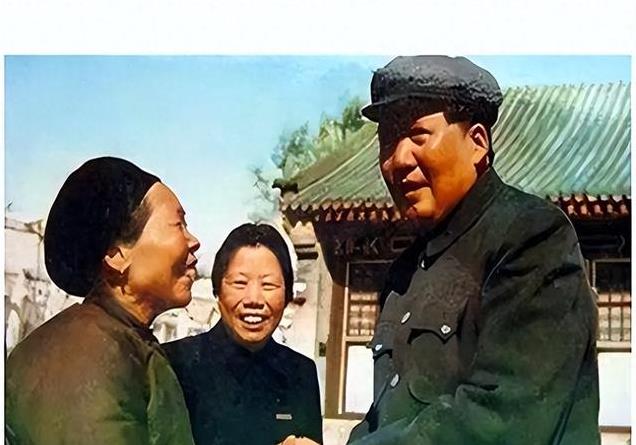

1965年,井冈山春意盎然,毛主席回到了这片他曾经战斗过的红土地。

在井冈山宾馆,他接见了袁文才和王佐的妻子,两位经历了太多风雨的老人。

主席亲切地叫着她们“袁嫂子”、“王嫂子”,嘘寒问暖,关怀备至。

可这温暖的场景里,却弥漫着一股挥之不去的悲伤。

主席的眼神里,藏着深深的遗憾和惋惜。

袁文才,王佐,这两个名字,为什么在主席心里如此沉重?

他们的离去,究竟藏着什么不为人知的秘密?

时光倒流回几十年前,那是一个充满动荡和战火的年代。

大革命失败后,共产党人被追杀,革命的火种奄奄一息。

偏远的井冈山,因为易守难攻,成了革命的希望之地。

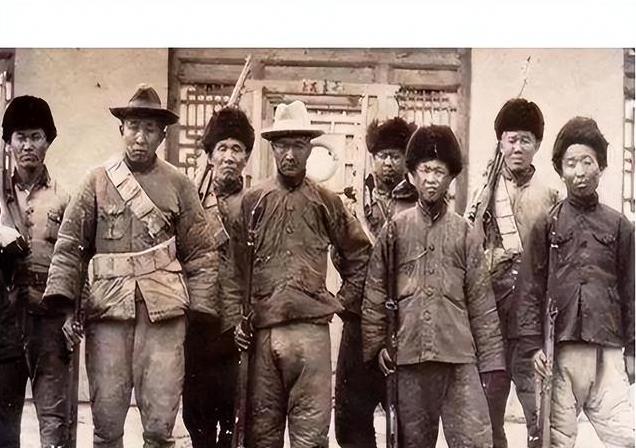

可这里也盘踞着各种势力,其中就有两位绿林好汉——袁文才和王佐。

袁文才,原本是个读书人,可家里太穷,供不起他上学。

他亲眼目睹了当地土著居民和外来居民的冲突,觉得不公平,就加入了绿林队伍。

他很有胆识,也很有谋略,成了当地的一霸。

王佐呢,也是个苦出身,为人仗义,很讲兄弟义气。

他带领的队伍纪律很好,战斗力也很强。

虽然他们是绿林出身,但他们不是坏人,他们会帮助穷人。

共产党来到井冈山后,发现袁文才和王佐的力量很重要。

他们多次和袁王二人沟通,用真诚和理想打动了他们。

最终,袁文才和王佐接受了共产党的邀请,把自己的队伍改编成了工农革命军,成了革命队伍里的一支重要力量。

从那以后,袁文才和王佐就积极参加革命,打了很多胜仗,保卫了井冈山根据地。

在著名的黄洋界保卫战中,袁文才带领队伍英勇作战,打退了敌人的进攻,立下了大功。

毛主席很欣赏他们的才能和贡献,说他们是井冈山革命根据地的重要组成部分。

毛主席和他们成了好朋友,也很信任他们。

可是,好景不长。

革命形势越来越复杂,井冈山内部也出现了矛盾。

一些本地出身的干部看不起袁文才和王佐的绿林背景,觉得他们是“土匪”,成不了真正的革命者。

这种偏见越来越严重,最后变成了冲突,也为后来的悲剧埋下了种子。

1929年,毛主席带着红四军主力离开了井冈山,去赣南开辟新的根据地。

井冈山留守的任务交给了当时的井冈山特委。

特委里的一些人和袁文才、王佐有矛盾,关系很紧张。

他们排挤、打压袁王二人,甚至诬告他们想搞独立。

1930年2月,一件让人痛心的事情发生了。

井冈山特委说袁文才和王佐“通敌”,把他们抓了起来,还杀了他们。

这个消息震惊了整个井冈山,也成了中国革命史上的一大遗憾。

当时,彭德怀将军的队伍驻扎在井冈山附近。

他接到特委的报告后,没有仔细调查,就同意了处决袁文才和王佐。

后来,真相大白,对袁文才和王佐的指控都是假的,他们一直对革命忠心耿耿。

新中国成立后,党中央重新调查了这件事,为袁文才和王佐平反,追认他们为革命烈士。

历史终于还了他们清白,可是,他们的生命却再也回不来了。

袁文才和王佐的故事,让人感到惋惜和痛心。

他们的悲剧,也反映了那个特殊年代的复杂和残酷。

这个故事告诉我们,在任何时候,都要保持清醒的头脑,不要互相猜忌和斗争。

要团结所有可以团结的力量,一起为了国家和民族的未来去努力。

想想看,如果当初大家都能多一点信任,多一点理解,也许就不会发生这样的悲剧了。