知网奇葩论文大赏:男性竟成“产后出血”主力,科研底线在哪?

最近学术圈又闹出个大笑话,简直能让人惊掉下巴。谁能想到,连医学论文这种本该严肃认真的东西,也能出现“男得子宫肌瘤”“男性能产后出血”的离谱描述?记者在知网一查,好家伙,从2014年到2019年,妇产科的论文里愣是冒出一堆带把的“产妇”和“子宫肌瘤患者”。这年头,水论文都水得这么不走心了吗?老祖宗说“医者仁心”,可这些论文的作者怕是连“基本常识”都丢了吧?难不成现在发论文,连性别都能随便编了?

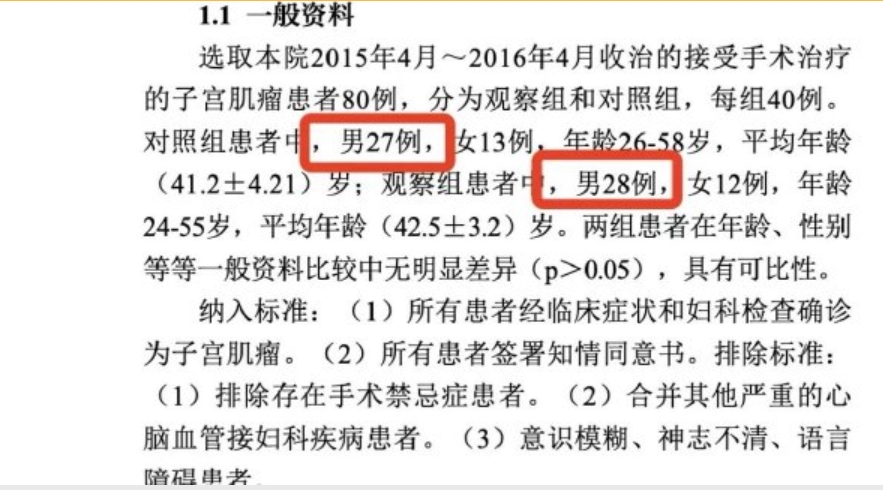

这事儿得从几篇论文的奇葩数据说起。2015年《大家健康》登了篇讲子宫肌瘤护理的文章,里头白纸黑字写着:78个患者里,男的占了45个。好嘛,子宫肌瘤啥时候成男女通吃的病了?更绝的是,这些“男患者”还一本正经地痛经、经期延长,甚至有人贫血尿频。咋的,现在连生理构造都能靠论文魔改了?

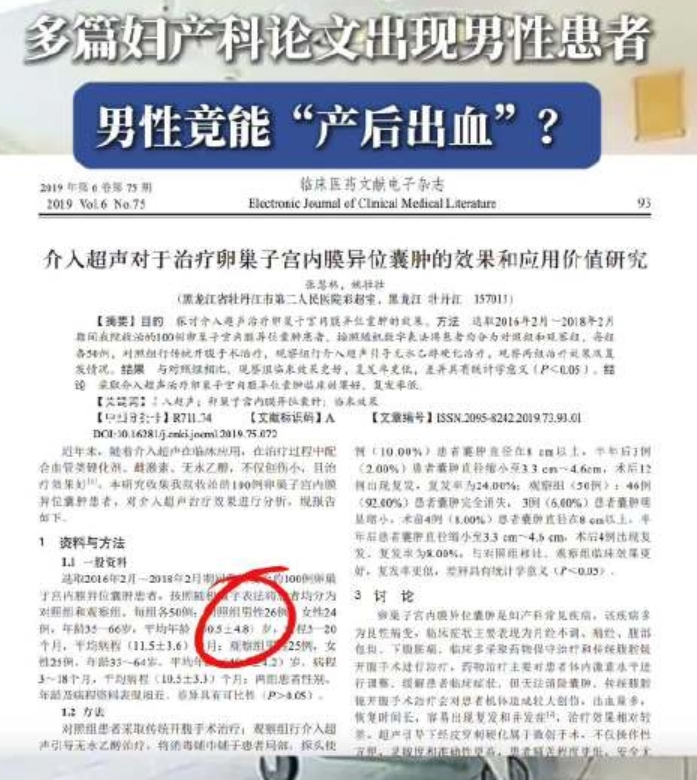

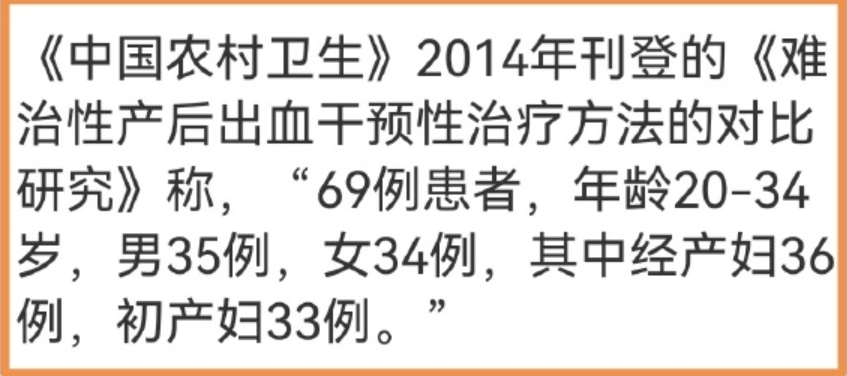

2019年那篇关于卵巢囊肿的论文更是离谱,对照组和观察组里男女比例几乎对半开。作者怕不是把“卵巢”当成了“腰子”,以为谁都能长俩?还有2018年《中国医药指南》里,60例子宫腺肌瘤患者,实验组18男12女,对照组20男10女——这数据编得,连小学数学老师看了都得摇头。最绝的是2014年一篇讲产后出血的论文,69个“产妇”里男的居然有35个,还分经产妇和初产妇。咋的,现在男的也能体验“为母则刚”了?

这些论文可不是什么野鸡期刊登的,《临床医药文献电子杂志》《中国医药指南》好歹是正儿八经的学术平台。结果审稿人眼睛一闭,键盘一敲,就让“男性妇科病”成了学术奇观。有网友调侃:“下次是不是该研究男性乳腺癌的哺乳期护理了?”更讽刺的是,这些论文动辄引用几十篇参考文献,实验设计、数据分析样样齐全,唯独在“患者是男是女”这种送分题上翻了车。

细琢磨起来,这种荒唐事背后藏着三个致命问题:一是作者压根没做实验,数据全靠拍脑袋;二是期刊审稿形同虚设,连基本逻辑都不核查;三是学术评价体系逼得人“为发论文而发论文”。就像菜市场大妈灌香肠,管它里头是猪肉还是淀粉,灌满就算合格。2015年那篇宫腔镜论文更离谱,30个绝经后患者里硬塞了17个男的,平均年龄53岁——合着一群大爷组团去治子宫内膜病变?这哪是学术研究,分明是魔幻现实主义文学。

最让人哭笑不得的是,这些论文的结论还写得煞有介事。什么“介入超声疗效显著”“高强度聚焦超声护理要点明确”,可连患者性别都能搞错,这些结论谁敢信?好比厨师说“我这道红烧肉绝了”,结果端上来一盘西红柿炒蛋,还非说食客味觉有问题。

这场“男性能得妇科病”的闹剧,表面看是学术不端的笑话,深里子却戳破了科研界的脓包。当论文变成凑字数的流水线作业,当期刊沦为给钱就发的印刷厂,受苦的是谁?是那些真要看病的老百姓!今天能编出“男性产后出血”,明天就敢吹“吃砒霜能长生”。

说到底,治这种“学术癌”得下猛药:该撤稿的撤稿,该追责的追责,别让“水论文”寒了认真搞研究的人的心。毕竟咱老百姓上医院,指望的是医生真看过病,而不是只会复制粘贴的“裁缝教授”。下次再看到“突破性研究”,不妨多问一句:这回,患者该不会是外星人吧?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。