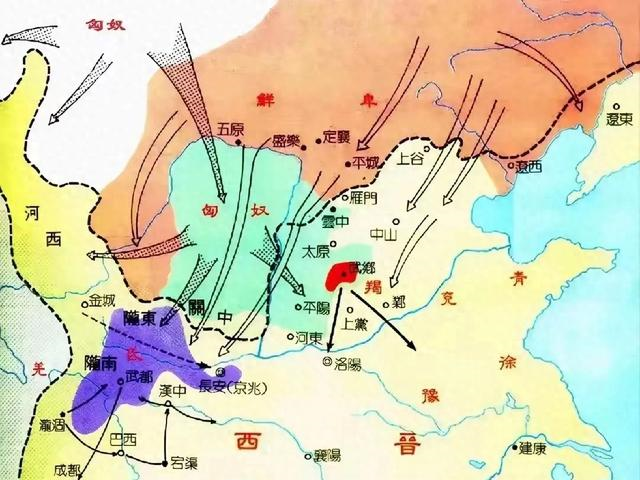

公元311年,匈奴汉国第四次大规模南下伐晋,统帅刘粲改变了此前直取洛阳的策略,转而扫荡周边郡县,彻底切断了晋朝都城的补给线。此时的洛阳城如同一座孤岛,粮草耗尽、援兵难至,数万守军因饥饿失去战斗力。面对生死存亡,晋朝君臣的应对却暴露了权力斗争与短视决策的致命绞索——而司马越,正是这场困局中最矛盾的角色。

洛阳城外烽烟四起,城内却陷入绝望。晋怀帝派出的求援使者向各地军阀发出近乎哀求的讯息:“早至尚可活,迟则睹朕死。”刘琨以亲子为质借得鲜卑两万铁骑,却因司马越担心政敌苟晞趁机篡权而遭拒;荆州名门之后山简派出的援军被流民军王如击溃;名士王澄更因误信流言半途撤兵,甚至斩杀运粮官掩饰无能。各方势力或心怀鬼胎,或庸碌怯战,将洛阳推向了更深的绝境。

平东将军周馥提出的迁都寿春之策,本是一线生机。淮南的粮仓、淮河的防线以及驱虎吞狼的算计,堪称绝地求生的上策。但奏章直呈晋怀帝的举动触怒了权臣司马越——他不允许有人绕过自己行使决策权,更恐惧迁都后失去对皇权的掌控。当周馥被裴硕攻灭时,司马越用一场内战消灭了“解决问题的人”,却让真正的问题愈发狰狞。

拒绝迁都后,司马越做出了更激进的选择:亲率主力出城决战。这一决定看似悲壮,实则是权力欲的延续——他不愿坐以待毙,更不愿将兵权留给晋怀帝。面对皇帝“社稷系于卿身”的质问,司马越以“出战胜于困守”为由强行带走了洛阳最后的防卫力量。此举使得中枢彻底空虚,最终匈奴汉国不费吹灰之力攻破洛阳,拉开了“永嘉之乱”的序幕。

清谈领袖王衍在此时献上了戏剧性的一幕:他当众变卖牛车以示死守洛阳的决心,赢得司马越的宠信。然而这位以风雅著称的名士,既无治国之能,又无领军之才,其惺惺作态不过是为权力添彩。当真正需要力挽狂澜时,王衍的退缩与司马越的专横共同印证了西晋精英集团的腐朽。

历史的吊诡在于,司马越的每一步选择都有其逻辑——打击对手、巩固权力、避免受制于人。但正是这些看似合理的决策,叠加出一场无法挽回的败局。当权者将个人权位置于国家存亡之上时,再精妙的算计也不过是加速灭亡的推手。洛阳城的陷落,不仅是军事失败,更是一场制度溃烂与人性贪懦的总暴露。