38岁生日训儿子反被亲爹吼:隔代护崽大战,当妈的该咋办?

本该是收鲜花吃蛋糕的日子,我却蜷在书房边哭边赶稿。

7岁的双胞胎哥哥因为订正错字和我杠上了。他翻着书桌置物架一直嚷嚷“没有田字本”,而我正被截稿日逼得焦头烂额。

一句“妈妈找到了怎么办”刚出口,孩子瞬间崩溃大哭。

我拽着想和他单独沟通,外公却冲出来护崽:“又打孩子!看看你当妈的样子!”

老人颤抖的指责、孩子的哭嚎、未完成的稿子——这场三代人的情绪混战,最终以我饿着肚子哭着交稿收场。

那本田字本分明躺在书架上,可儿子咬定“没有”。我拽着哭闹的他想进房间沟通,外公却以为我要动戒尺。

老人像老母鸡护崽般拦在中间,而我满腹委屈:去年还奶声奶气喊妈妈的小团子,怎么刚上小学就成了“滚刀肉”?更可怕的是,连管教孩子的权利都要被剥夺了吗?

我一直在反思,我错了吗?我没错呀,那我究竟该不该管孩子?还能不能管孩子?

这场风波,受伤的仅仅是我吗?情绪失控的有孩子、有老人,难道就没有我吗?

这场冲突像一面镜子,照出了我的育儿困境:

效率至上的陷阱:我总把工作优先级放在孩子面前,催作业、赶进度,却忽略了孩子的节奏。那天如果我能放下一会儿手上的工作,陪孩子一起找本子,或许就不会触发他的焦虑。

恐惧的连锁反应:孩子调皮捣蛋时,我曾用尺子打过手心,还自认为“无伤大雅”,没伤着皮肉却有惩戒的威慑力,却忘记孩子被伤到“心”了,所以让他对单独相处产生了条件反射的恐惧。

代际冲突的根源:老一辈宠孩子,见不得孩子哭闹,认为孩子顽皮点没关系,不会耐心点教就是;而年轻父母又困于科学育儿的理论,认为一定要给孩子“立规矩”,两代人都在用错误的方式表达爱。

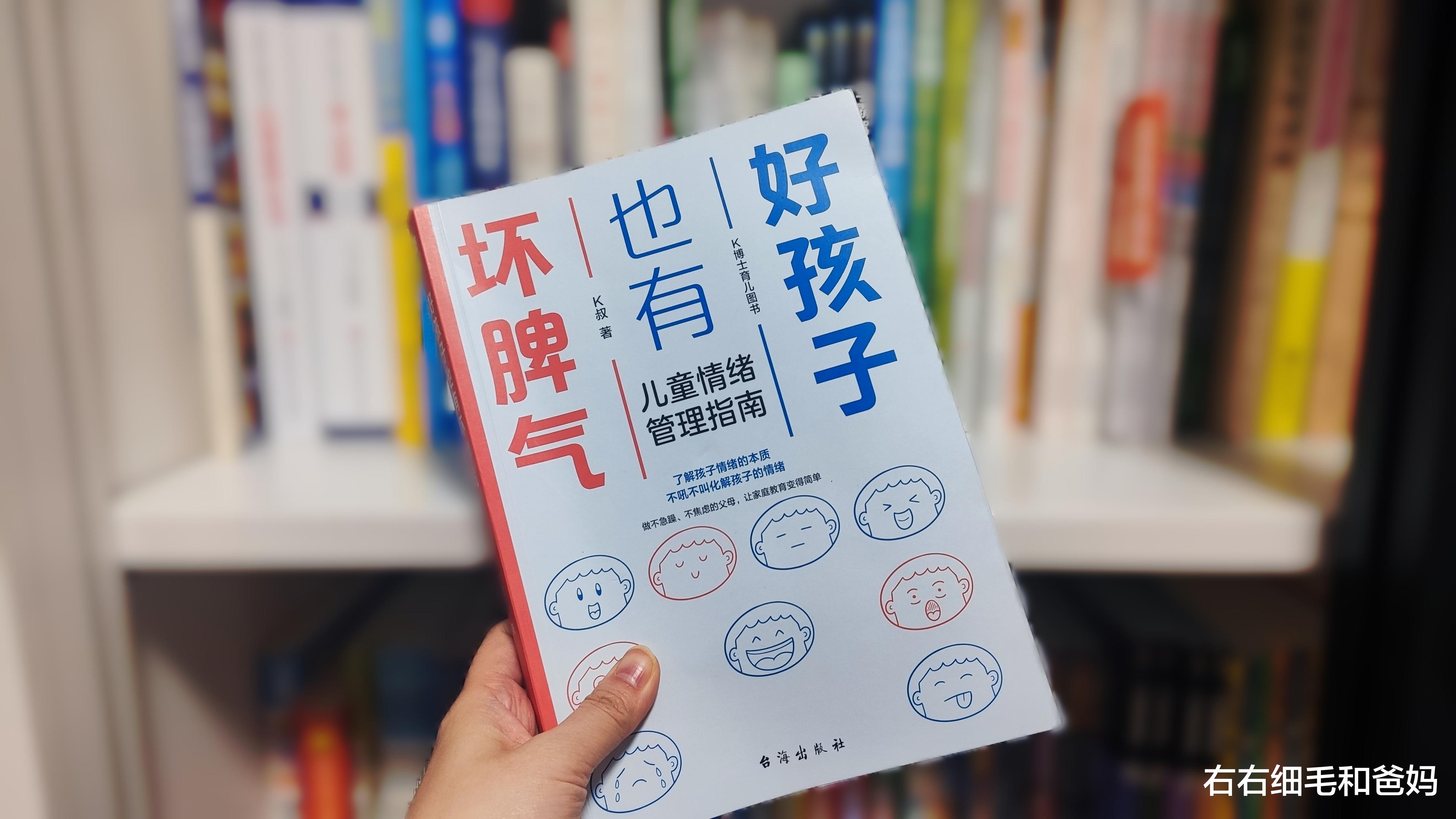

这场闹剧让我意识到:教育不是“管不管”,而是“如何管”。直到翻开K叔的《好孩子也有坏脾气》,我才找到破局之道。

“当孩子出现情绪问题的时候,其实是非常渴望父母能够读懂他的情绪的。一旦他的情绪被理解,那么他就能很快控制好自己的情绪,重新回到平静的状态。”

看到这句话时,我顿住了。举例也特别生动:“为什么我这么难过,妈妈还在批评我?”

“为什么我这么开心,但爸爸看上去却在生气?“

“为什么我已经这么努力了,爸爸妈妈还是对我不满意?”

套用在我家哥哥当天的处境,他应该是在想:“为什么妈妈好久没陪我了,为什么我找不到田字本她也不来帮我,为什么工作比我重要呢?”

但我没有看到孩子的求救信号,只是沉浸在我事先立好的规矩中:“不要吵妈妈,妈妈有篇稿子需要交;自己写作业、自己玩,我会过30分钟检查一次作业情况。”

孩子不是机器,是有血有肉的人, 不是按下番茄钟就能启动开关或停止运作,这也正是“家庭教育”的难处。“家庭教育是不能用KPI(关键绩效指标)进行跟踪考核的。”

“家庭教育是有滞后性的”,每次岩浆爆发,我们只看到火焰,却忽视了藏在冰山底层的熔岩。万幸哭过闹过之后,我开始反思自己。

《好孩子也有坏脾气》书中提到的“三脑理论”和“情绪运行”的四个步骤,我认认真真完成了这一章的作业,也复盘了这场风波。

刺激事件是:我在赶急稿,孩子听写错误,需要找田字本罚抄3遍,总说找不到直嚷嚷影响到了我的工作。

身体反应:我很生气,觉得孩子没认真找,想冲过去教训他一顿。

情绪感受:生气、伤心、委屈。

行动倾向(情绪脑):想把孩子拎到房间,用戒尺打手板心作为惩罚。

行动倾向(理智脑):发现孩子在经常放本子的地方确实没有找到,帮助一起找田字本,在后面的一堆书中找到了被夹在书中的田字本。和孩子沟通:

正确寻求帮助,不是一直嚷嚷“找不到”,可以说“妈妈,我找了很久,平时经常放本子的地方没找到,你可以不可以忙完帮我找找看。”

学会先自己解决问题。妈妈平时是怎么帮你们找本子,会在哪些地方找,你可以试试这样找找看。

妈妈最近很忙,确实陪你们少了点,明天开始,你们写作业的时候,妈妈不工作、改成在一边看书好不好。你们玩的时候,需要妈妈参与,我也参与,好不好?

还别说,白天看了这本书,晚上我立马按着实操试用,真有效!

这件事本来可以有另一种可能的事态走向的。之后,我打算有选择地接急稿,就有时间从容处理了。

两个孩子在用积木搭建什么东西,我好奇地凑过去问:“这搭的是什么呀?”

弟弟回答说:“这是我们建的山海关模型。”

哥哥试探性地说:“妈妈不喜欢这些的,不要说了。”我立刻回应:“妈妈超喜欢的!快给我讲讲!”哥哥的眼睛都亮了,开始给我介绍他们的活动城门、士兵排序、烽火台的引线,滔滔不绝讲了半小时。原来,孩子要的不过是“被需要”的安全感。

当我用“理智脑”去指引我的行为时,事事都在向好向上发展。

孩子写作业时,我看书休息学习;孩子晚上9点睡后,我再开电脑工作,安静的环境,即使只有2小时的工作时间,效率也是杠杠的。

睡前我向哥哥道歉:“妈妈以前用尺子吓到你了,对不起。以后我们约定“暂停角”,生气时就去抱抱小熊好吗?”

他钻进我怀里:“妈妈,我那天是怕你又消失去工作……”这句话让我泪如雨下——孩子的“坏脾气”,不过是恐惧失去爱的呐喊。

昨晚弟弟突然说:“妈妈现在像化掉的冰淇淋。”哥哥补充:“对!软软的,还能粘住我们!”

我鼻子发酸,想到了书中提过的家庭教育的“345模型”:遵循3个原则(让孩子有归属感、让孩子有价值感、和孩子一起终身成长),重视4类关系(夫妻关系、亲子关系、家校关系、同伴关系),培养5种能力(情绪力、沟通力、自控力、学习力、成长力)。

家庭教育这门课不易学,但“越积极主动,愿意花时间去投入的父母,得到的成长收获和蜕变就越大。”

K叔说:“家庭教育的终极目标是:和孩子一起,实现富足人生。

所谓富足人生,就是我们在身体、智慧、情感、财富、人生意义5个维度都能达到丰富充盈的状态。”

放下戒尺后我才发现:

外公的白发里藏着想弥补当年对我严苛的爱;

孩子的田字本上歪扭的字迹都是成长密码;

而那个曾被KPI绑架的妈妈,终于学会用“345模型”熬煮亲子关系的糖。

教育专家尹建莉说:“一个生命对另一个生命表达关爱的方式,首先应该是尊重,而不是改造。”

如果你也正经历育儿战争,不妨翻开这本《好孩子也有坏脾气》——它不仅是情绪急救手册,更是三代人的和解之书。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。