头孢过敏夺走了19岁少女的生命:谁该为“无过错”悲剧买单?

五一假期本该是欢声笑语的日子,人们忙着旅游、聚餐,享受难得的闲暇时光。

然而,2025年5月3日,一条令人痛心的新闻却冲上热搜——湖北宜昌一名19岁的大一女生陶兰(化名)因输液过敏不幸离世。

花季少女的生命戛然而止,留下的不仅是家人的崩溃,还有公众对医疗安全的深深质疑。

陶兰因腹痛前往宜昌市中心人民医院就诊,被诊断为肠胃炎。

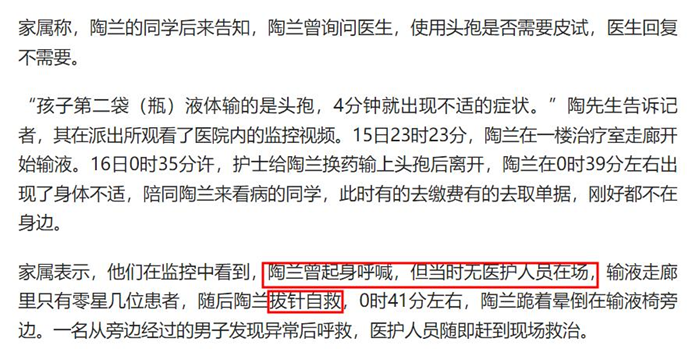

输液前,医生询问过敏史,她表示不清楚,并询问是否需要皮试,医生告知“不需要”。

然而,就在第二瓶含头孢的输液过程中,陶兰突发过敏反应,因无人及时施救,最终因过敏性休克去世。

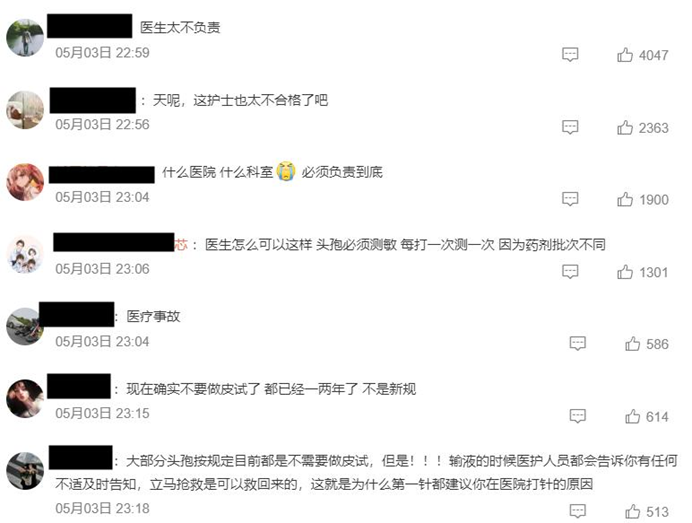

事件曝光后,医院坚称“无过错”,但家属和网友的质疑声不断:为何不做皮试?为何无人值守?老护士的一席话更是直指关键——第一时间处理的重要性。

这不禁让人思考:如果当时有人及时发现并施救,悲剧是否就能避免?医疗安全,究竟该靠制度保障,还是靠医护人员的责任心?

陶兰的遭遇,像一根刺,狠狠扎进了公众的心里。

19岁,本该是人生最灿烂的年纪,却因为一场看似普通的治疗永远定格。

她的故事,暴露出的不仅是医疗流程的漏洞,更折射出人性与制度的碰撞。

那天晚上,陶兰在同学陪伴下走进急诊室。

医生开了头孢曲松钠,尽管她主动询问皮试,得到的答复却是“不需要”。

这并非医生违规——目前国内确实没有强制规定头孢必须皮试。

但问题在于,没有硬性要求,是否就意味着可以放松警惕?

输液开始后,第一瓶平安无事,可第二瓶刚挂上不久,陶兰就感到呼吸急促。

她挣扎着拔掉针头,跪倒在地,却因身边没有医护人员,错过了黄金抢救时间。

直到一名路人发现呼救,医生才赶来,但为时已晚。

医院事后回应称,医护人员需同时照看多名患者,无法专人盯守,且“不做皮试符合规定”。

可网友的愤怒并未平息:规定是死的,人是活的,如果连生命都不能让制度让路,那这样的规定意义何在?

一位从业多年的老护士的发言更是戳中要害。

她说,自己从不敢省去皮试这一步,“哪怕筛出一例强阳,也值得”。

即使皮试阴性,她也会放慢输液速度,紧盯患者反应。

她感慨:“第一时间处理太重要了。”

这番话让无数人动容——原来,真正的医者仁心,往往藏在那些超出规定的谨慎里。

陶兰的离世,撕开了一个残酷的现实:医疗系统里,有些“合规”的操作,未必能兜住生命的底线。

当医院用“符合流程”为自己开脱时,公众看到的却是一条本可挽回的生命,因无人值守、反应迟缓而消逝。

陶兰的故事,像一面镜子,照出了医疗体系中最该被珍视却常被忽视的东西——对生命的敬畏。

规定可以免责,但人心不能免责。

老护士的“多此一举”,恰恰是医者最该有的担当:在规则之上,还有更高的准则,叫“人命关天”。

我们总说“亡羊补牢”,可有些羊丢了,就再也找不回来了。

陶兰的悲剧不该只换来一场扯皮,而应推动更务实的改变:比如头孢类药物的皮试规范是否该重新评估?输液室的巡视制度能否更严密?医护人员的应急培训是否到位?

医疗进步不仅依赖技术,更在于每个环节的温度。

如果制度是冰冷的墙,那么人的责任感就是墙上的窗,能让希望透进来。

愿陶兰的离去,能敲醒更多麻木的“合规”,让“慎独”成为医者的常态——因为生命从无小事,疏忽即是深渊。

毕竟,世上最痛的事,不是“我做不到”,而是“我本可以”。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。