有一天,你的手机电池可以续航一周,笔记本电脑可以恒温不烫手,你是否会感到意外?

这个假象并非天方夜谭,它源于一项让人惊讶的新技术。

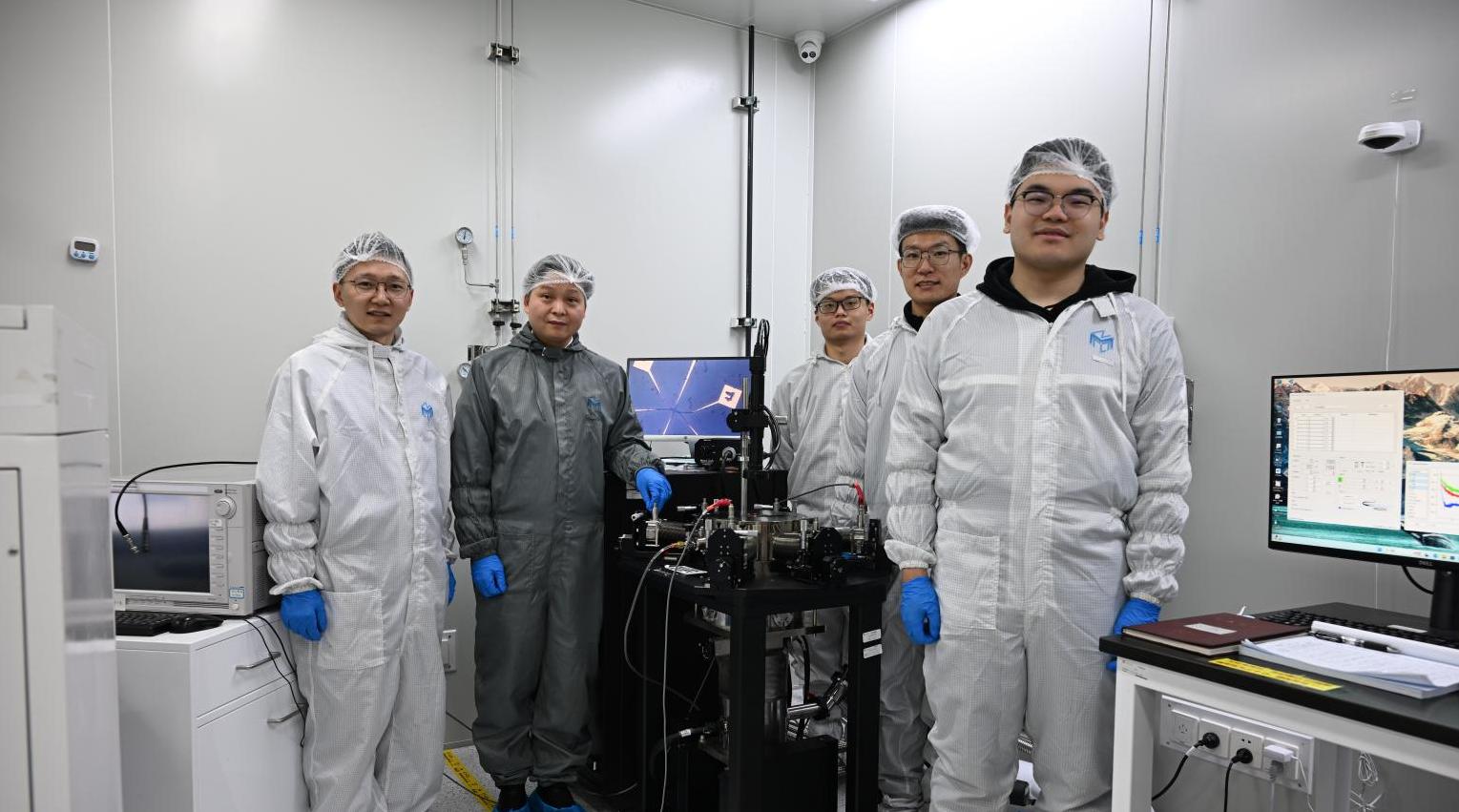

这项技术不是从硅谷的某个实验室传来,而是来自北京大学的一个团队。

突破半导体极限的最新进展见多识广的芯片玩家们也惊奇地发现,北大的这一技术突破着实颠覆了传统领域。

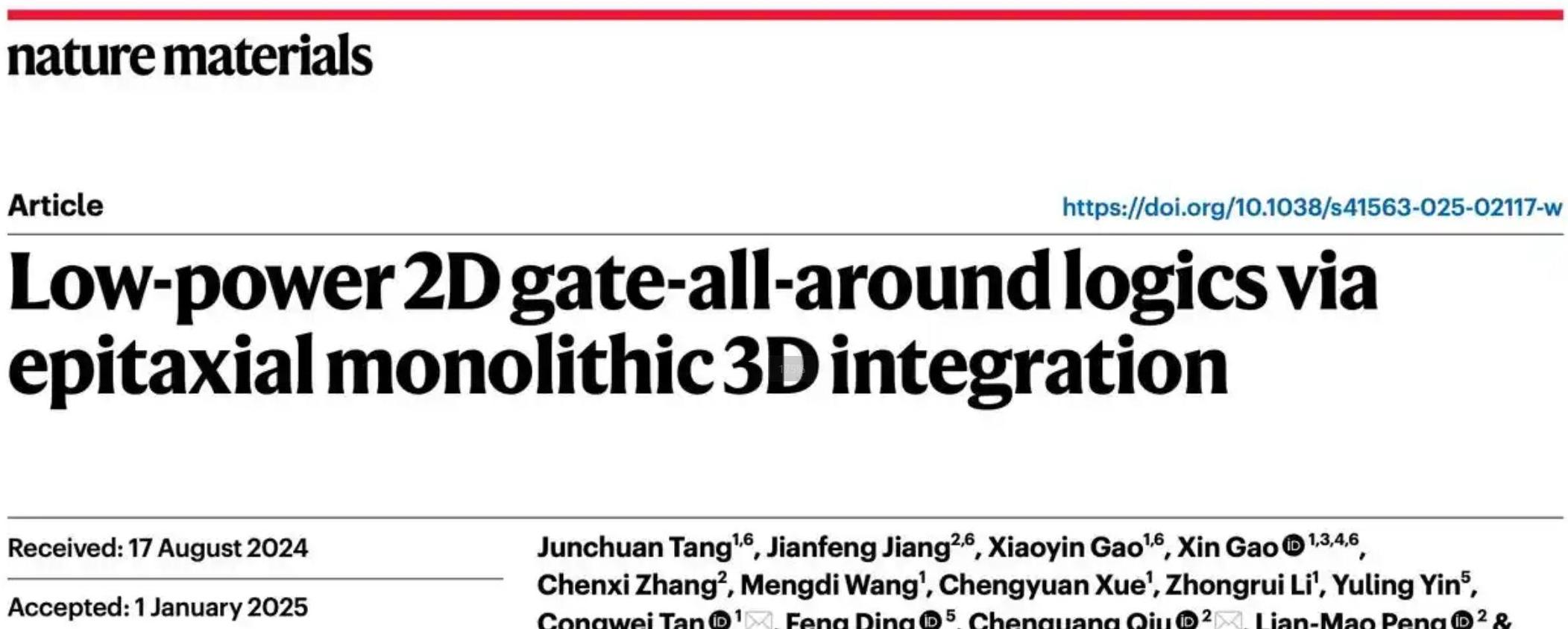

北京大学彭海林、邱晨光团队日前研发出全球首例二维低功耗GAAFET晶体管,这对半导体领域来说,就像是开创了新的大陆。

这个新式晶体管比传统3纳米硅基芯片的速度快40%,功耗低10%。

数据看似枯燥,但背后的意义非常重大。

想象一下,这就相当于你平时开着豪车飙速却还特别省油。

这项技术堪称对既有技术的革命。

传统芯片采用鳍式结构,但北大团队的晶体管采用的是环栅结构。

细到什么程度呢?

沟道厚度只有1.2纳米,比头发丝细八万倍,栅介质厚度更是仅仅0.28纳米。

这一突破直接击穿了硅基芯片的物理极限。

独创材料带来的技术革新如果说新结构是这项技术的外观,那么新材料就是它的灵魂。

这次,北大团队不是依赖传统的硅,而是采用了一种叫硒氧化铋的新材料。

这个材料的特别之处在哪?

它的载流子迁移率达到了280cm2/Vs,是硅材料的三倍。

这意味着电子在里面跑得更快,芯片的性能自然也就更强。

不仅如此,中国还掌握了这类材料的大部分资源,全球70%的铋矿都在中国,这就像是把一张重要的王牌握在自己手里。

不仅制造成本相对可控,这也为中国芯片产业的进一步发展奠定了原材料基础。

在国外,铋矿资源紧缺,因此北大的这项技术让其他国家感到望尘莫及。

对全球芯片市场的影响这项技术不仅仅在实验室里有效,它已经经过了实际测试。

结果显示,北大新型晶体管在相同工作电压下,驱动电流比三星的MBCFET强得多,且接触电阻达到123Ω·μm,直接逼近量子极限。

这些数据看似专业,但翻译过来就是,虽然国外芯片巨头们还在跑马圈地,北大团队已经拿出了真凭实据。

这种技术进步不光是纸面上的胜利,还引起了全球市场的震动。

由于这一突破,美国甚至一度宣布要扩大对华芯片设备的禁令。

就在禁令还没落地的时候,北大的新技术已经临门踹开了大门。

这让老美的禁令显得非常尴尬。

未来应用前景展望这样的技术绝不会止步于实验室,未来的应用潜力无穷。

想象一下未来的电子设备,不仅性能更强而且更加节能环保。

这些“未来产品”的核心就是北大的这枚小小晶体管。

华为已经拿到了首批样品,预计在2026年,旗舰手机都会用上这款晶体管。

作为普通消费者,我们未来的电子产品将会更智能,更节能,更强大。

未来还会有更多基于这种技术开发出来的设备,比如5G基站、光伏逆变器等,这些设备也将更有竞争力。

甚至之前特朗普政府限制的EDA软件,也可能在这种新技术的推动下被打破封锁。

我们的量子设计平台,加上北斗纳米光刻技术,将能够迅速地生产出媲美甚至超越当前最高水平的芯片,重新定义什么是“先进制造”。

结尾其实,也许高端技术听起来总是离我们很远,但每一次半导体技术的进步,最后都会渗透到我们的日常生活中。

就像今天我们在用的智能手机、笔记本电脑,这些设备背后所应用的技术,早就历经了无数科研工作者的突破与努力。

而这一次,北京大学的突破,不仅让我们看到了中国科研实力的提升,更让我们对未来充满了新的期待。

有时候,改变世界的,也许就是这些看似微小的进步。

今天的一项技术突破,明天可能就成为每个人生活中的一部分。

这样的创新不仅仅是在学术上的胜利,更是一个国家科学技术不断前进的动力。

也许再过几年,“北大芯”将成为我们生活中司空见惯的一部分,而这次的突破只是一个开始。

未来,还会有更多更令人惊喜的进展在等着我们去发现和体验。

北大的这项新成果,不仅仅是在技术层面上的意义深远,更是给我们带来了无限的遐想与期待。