印巴空战细节曝光:印战机起飞后就被锁定,完全是一场单方猎杀

2025年5月7日的南亚天空,上演了一场震撼全球的现代空战。这场印巴冲突中的大规模空中对抗,不仅刷新了人们对未来战争的认知,更以巴基斯坦空军对印度战机的压倒性优势,揭示了体系化作战与单兵装备性能之间的代际鸿沟。

预警体系下的“透明战场”

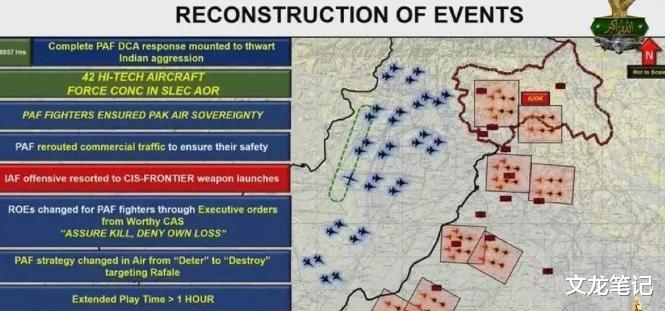

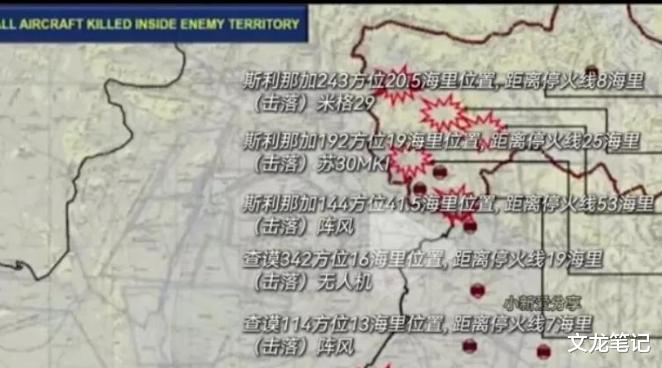

空战爆发前数小时,巴基斯坦的预警机与地面雷达系统已捕捉到印度空军的异常动向。根据巴方披露的信息,印度从四个方向集结了72架战机,包括14架最先进的“阵风”战斗机、苏-30MKI、米格-29及幻影2000等多国混编机群。而巴方仅出动42架战机迎战,却在预警机的全局指挥下,通过数据链实时共享战场态势,将印度机群的航迹、高度和编队信息尽收眼底。这种“单向透明”的战场感知能力,使得印军战机甫一起飞即被锁定,其后续行动如同在聚光灯下裸奔。

尤为关键的是,巴方歼-10CE战斗机搭载的KLJ-7A有源相控阵雷达,探测距离达到240公里,远超印度“阵风”战机RBE-2雷达的200公里极限。这种技术差距直接转化为战术优势——当印军飞行员还在雷达屏幕上寻找目标时,霹雳-15E导弹的发射警报已在座舱内响起。

超视距空战:导弹射程决定生死

此次空战最显著的特征是双方战机均未进入目视距离。巴方战机依托预警机引导,在160公里外发射中远程空对空导弹,形成“以长攻短”的火力网。印度“阵风”虽配备欧洲“流星”导弹(最大射程200公里),但其雷达探测距离不足导致导弹无法充分发挥射程优势,反而沦为被动挨打的靶标。

实战数据显示,巴方歼-10CE发射的霹雳-15E导弹多次在120-150公里距离上完成猎杀。印度空军引以为傲的BS001号“阵风”(法国交付的首架)刚升空10分钟即被击中,残骸散落在距离巴空军基地仅10公里的麦田中,垂尾编号清晰可辨。社交媒体流传的视频显示,另一架苏-30MKI被导弹命中后引发机载布拉莫斯巡航导弹殉爆,火光映红夜空。

万国牌装备的致命短板

印度空军的惨败暴露了其装备体系的深层问题。参战的“阵风”、苏-30MKI、米格-29和幻影2000分属法、俄、欧不同体系,雷达频段、数据链协议互不兼容,导致指挥协同效率低下。例如,当“阵风”试图通过电子战系统干扰巴方雷达时,邻近的苏-30MKI却因通信协议差异无法同步实施压制。

反观巴基斯坦空军,歼-10CE、枭龙Block3与ZDK-03预警机构建起高度标准化的作战网络。每架战机既是攻击节点,也是信息中继站,形成“侦-控-打-评”闭环。这种体系优势使得巴方即便在数量劣势下,仍能通过动态调整火力分配,对印度机群实施精准绞杀。

无人机蜂群改写地面战场

空战结束后数日,冲突迅速向无人机对抗升级。巴基斯坦向印度境内发射了300-400架土耳其制无人机,覆盖查谟、拉贾斯坦邦等36个军事目标。印度防空部队虽宣称击落多架,但视频证据显示,大量无人机成功穿透防线,其诱敌战术为后续巡飞弹攻击创造了条件。与此同时,印度投入的以色列“哈比”反辐射无人机也遭巴方红旗-9BE防空系统拦截。这场无人机攻防战不仅验证了低成本消耗战术的可行性,更凸显出制电磁权对现代战争的决定性作用。

国际军贸格局的重塑

此次空战的影响早已超越地区冲突范畴。法国达索公司紧急派员赴印调查“阵风”战损,俄制苏-30MKI的实战表现再遭质疑,而中国军工装备则迎来高光时刻。歼-10CE与霹雳-15E的组合在中东国家引发采购热潮,沙特、阿联酋等国已启动紧急评估程序。更深远的是,这场冲突为全球空军提供了珍贵样本:当四代机遭遇成体系的“预警机+五代导弹”组合时,传统机动性与载弹量优势将荡然无存。

未来战争的启示录

印巴空战的结局颠覆了“装备代差决定论”。印度空军账面实力数倍于巴基斯坦,却因体系整合缺失惨遭碾压。这印证了现代空战的根本逻辑:单一平台性能再优异,若无法融入作战网络,终将成为信息化战场上的孤岛。

随着隐身战机与人工智能技术的普及,未来空战或将呈现更极端的非对称性。但5月7日的天空已写下铁律——谁能掌控信息节点,谁就能定义战场规则。对于仍在痴迷“武器博览会”式军备建设的国家而言,这场单方猎杀不啻为一记醒世惊雷。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。